健康経営とは?意味や企業が取り組むメリット、取り組み方を解説

健康経営とは、企業が従業員の健康保持・増進を経営戦略の一環として行う取り組みのことです。健康経営を行う企業を認定する「健康経営優良法人」の認定企業も年々増えており、関心の高さがうかがえます。

そのため、企業が健康経営に取り組む意味やメリット、自社も取り組むべきか気になる人もいるでしょう。

ここでは、健康経営が求められる理由や健康経営に取り組むメリット、健康経営に取り組んだほうが良い企業などを解説します。

健康経営とは?

健康経営とは、従業員の生産性向上や企業の持続可能な成長を目指して、従業員の健康保持や増進を経営戦略の一環として実践する取り組みのことです。

ここでは、健康経営の意味と、健康経営優良法人認定制度について解説します。

健康経営の意味

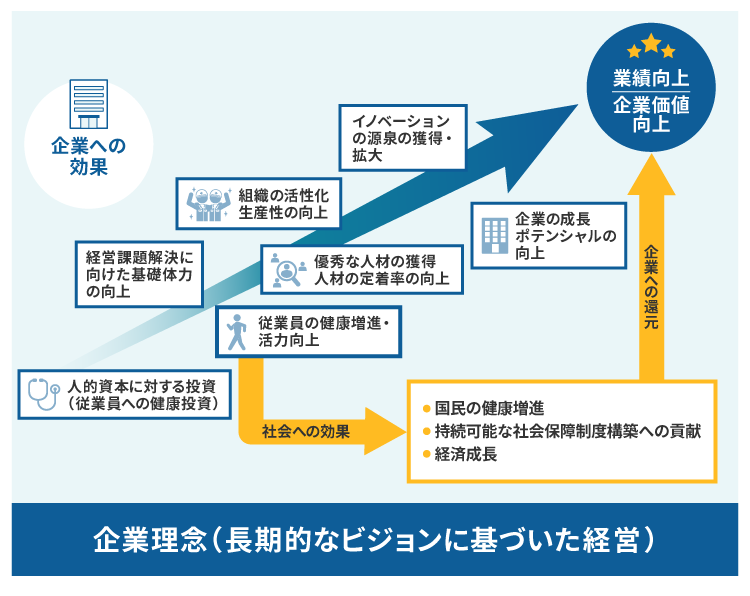

健康経営について、経済産業省では「従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」と定義しています(経済産業省「健康経営の推進について」)。

また、経済産業省では、健康経営の考え方にもとづいた具体的な取り組みを「健康投資」と表現しています。

健康投資が、従業員の活力や生産性の向上、そして組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上へつながると期待されているのです。

そして、健康経営は、この取り組みを行う企業が増えることで、日本全体の経済成長も期待された国家的なプロジェクトともいえるでしょう。

■健康経営による業績向上・企業価値向上のイメージ

※参考:経済産業省「健康経営の推進について」をもとに作成

健康経営優良法人認定制度とは?

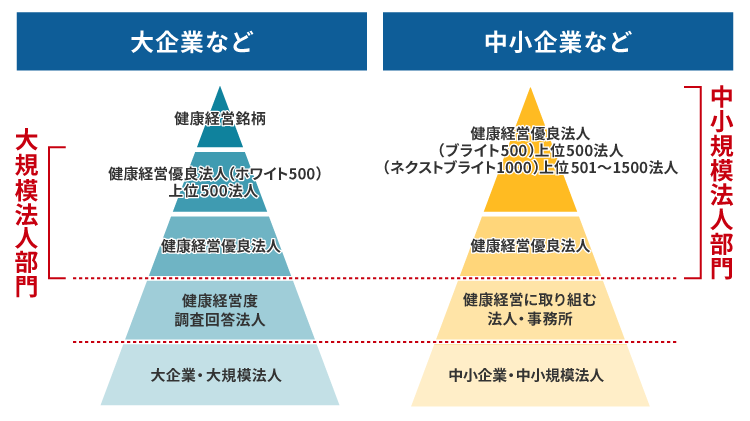

健康経営優良法人認定制度とは、優れた健康経営を実践する法人を「健康経営優良法人」や「健康経営銘柄」として認定する顕彰制度です。経済産業省が2016年に設立し、日本健康会議が健康経営優良法人、経済産業省と東京証券取引所が健康経営銘柄の認定を行っています。

健康経営優良法人認定制度は、従業員や求職者、さらには投資家などのステークホルダーに対し、企業の健康経営の取り組みを可視化し、社会的な評価を得やすくする目的があります。

健康経営優良法人認定制度は、大企業を対象とした「大規模法人部門」と、中小企業を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門が設けられており、自社の取り組み状況を申請し、認定を受ける仕組みです。

■健康経営に関する顕彰制度

※参考:経済産業省「健康経営の推進について」をもとに作成

健康経営優良法人認定制度については、以下の外部サイトをご参照ください。

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」

健康経営が求められる3つの背景

健康経営が求められる背景には、現代の社会や企業が直面するさまざまな課題があります。

その中でも特に重要なのが、「労働人口の不足」「組織の活性化」「世間が注目するトレンド」の3つです。ここでは、それぞれの課題について解説します。

労働人口の不足

日本では少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しています。企業が限られた人材を効果的に活用するためには、従業員一人ひとりの健康と生産性を最大限に引き出すことが重要です。

そのための有効な施策として、健康経営が求められています。

組織の活性化

組織の活性化のためにも、健康経営が求められています。

従業員が健康であると、労働意欲の高まりや生産性の向上が期待でき、結果的に組織の活性化につながります。健康経営を行うことで、従業員の企業に対するエンゲージメントの強化や、職場全体の活力向上が期待できるでしょう。

従業員エンゲージメントについては、以下の記事をご参照ください。

世間が注目するトレンド

健康経営が求められる理由として、世間が注目しているトレンドであることも挙げられます。

近年、企業の社会的責任や環境への配慮が重視される中で、健康や福祉への取り組みも注目を集めています。特に、持続可能な社会の実現に向けた取り組みとして広く認知されているのがSDGs(持続可能な開発目標)です。その目標には「目標3 すべての人に健康と福祉を」と「目標8 働きがいも経済成長も」も含まれています。

こうした目標達成の観点から、健康経営に取り組む企業は、取引先や投資家からの評価につながりやすいため、健康経営が求められているのです。

健康経営に取り組むメリット

健康経営に取り組むことは、企業にとってさまざまなメリットをもたらします。

採用面や従業員の定着率に大きく影響するだけでなく、公共事業の入札や金融機関からの融資においても有利に働くことがあります。

ここでは、健康経営に取り組むメリットについて解説します。

就職先として選んでもらいやすくなる

企業が健康経営を積極的に推進することで、就職活動中の学生や転職者からの評価が高まる点が大きなメリットです。

経済産業省「健康経営の推進について」によると、就活生と転職者に対してアンケートを行った結果、企業が健康経営に取り組んでいることが就職先の決め手になると回答した人が、約6割にのぼりました。

また、求職者が職場に望むもののトップは、「心身の健康を保ちながら働ける」ことでした。つまり、多くの求職者や従業員は、企業に対し、健康経営の取り組みを求めていると考えられます。

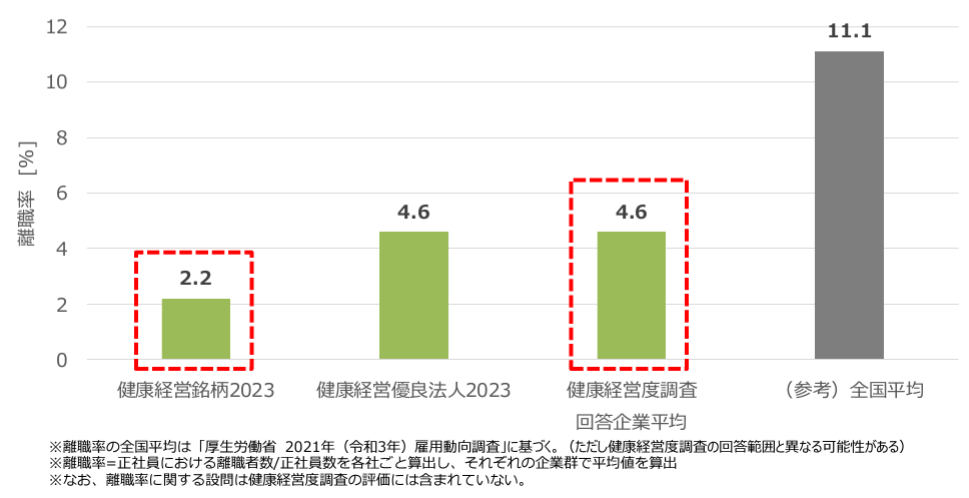

離職率を抑えることができる

企業が健康経営に取り組むことで、離職率も抑えられるメリットが得られます。

健康経営を実践する企業では、従業員の健康が守られるため、働きやすい環境が整います。その結果、従業員が長期的に働き続けることが可能になり、離職率の低下が見られるのです。

経済産業省の「健康経営の推進について」によると、健康経営銘柄や健康経営優良法人に選定されている企業ほど、従業員の離職率が全体平均と比べて低くなっています。

■健康経営と離職率の関係

※引用:経済産業省「健康経営の推進について」

公共事業入札や融資で有利に働くケースがある

健康経営に取り組む企業は、公共事業の入札や金融機関からの融資審査においても有利になるケースがあります。

自治体や金融機関の中には、健康経営に積極的な企業へインセンティブを提供する例が増加しています。例えば、公共工事や入札審査で入札の加点、融資優遇や保証料の減額といった内容があり、健康経営への取り組みを後押ししています。

企業のブランドイメージ向上につながる

健康経営は、企業のブランドイメージ向上につながります。

帝国データバンク「健康経営に関する企業の取り組み状況や効果に関する調査分析」によると、売上高・従業員とも規模が小さめな企業の健康経営優良法人の認定取得状況はあまり進んでいません。しかし、ある企業では、健康経営優良法人であることをアピールして採用人材を募集したところ、採用倍率が前年度比で4倍に上がったという事例があります。

健康経営に取り組んだことで、企業のブランドイメージが向上し、他社と差別化につながった結果といえるでしょう。

また、企業みずからの発信だけでなく、経済産業省や日本経済新聞社なども、健康経営に取り組む企業の情報を積極的に発信しています。これにより、自社の認知を広げる良いきっかけになるといえます。

健康経営への取り組み方

健康経営への取り組みは、すなわち健康経営優良法人認定制度への取り組みと同義です。

健康経営優良法人に認定されるには、企業が経営基盤から現場の施策まで一貫して健康経営に取り組んでいるか、評価を受ける必要があります。

この評価は、法令遵守・リスクマネジメントを基本とし、「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策の実行」「評価・改善」という4つの要素で構成されており、これらの要素が「健康経営のフレームワーク」として設定されています。

■健康経営のフレームワーク

横にスライドしてください

|

評価項目 |

内容 |

|

0.法令遵守・リスクマネジメント |

・定期健診やストレスチェックの実施、労働基準法、労働安全衛生法の遵守 |

|

1.経営理念 |

・経営トップのコミットメント、統合報告書への記載等を通じた社内外への発信 |

|

2.組織体制 |

・社長や役員が健康づくり責任者になる等、経営層が参加する組織体制の構築 ・専門職の関与、健康保険組合との連携体制の構築 |

|

3.制度・施策実行 |

・計画の策定(例:従業員の健康課題を把握、健康課題解決のために有効な取り組みを設定、健康経営で実現する目標値と目標年限を明確化) |

|

・土台づくり(例:ヘルスリテラシー向上のための研修を実施、ワークライフバランスや病気と仕事の両立に必要な就業規則等の社内ルールの整備) |

|

|

・施策の実施(例:食生活の改善、運動機会の増進、感染症予防、メンタルヘルス不調者への対応、受動喫煙対策、女性の健康課題への対応) |

|

|

4.評価・改善 |

・実施した取り組みの効果検証、検証結果を踏まえた施策の改善 |

※参考:経済産業省「健康経営の推進について」

健康経営の取り組み方として、まず企業の経営理念として健康経営を掲げ、その方針を社内外に発信することが重要です。

そして、組織体制の整備では、健康経営を推進するための専任の部署や責任者を設置し、実効性のある施策を実行します。さらに、取り組みの効果を定期的に評価し、必要に応じて改善することで、健康経営を持続的に強化することが可能となります。

健康経営に取り組んだほうが良い企業

健康経営はすべての企業にとってメリットがありますが、特に以下のような企業においては、積極的に取り組むことが推奨されます。従業員の健康管理を通じて、生産性向上や離職率の低下を目指しましょう。

従業員数が少ない企業

従業員数が少ない企業ほど、一人ひとりの健康状態が業務の生産性に直結します。体調不良で欠勤が発生した場合、その影響が大きいため、健康管理が直接的に経営成績に影響を与えることも少なくありません。

そのため、健康経営への取り組みを行うことで、少ない人材の健康を管理し、生産性の維持や向上に努めることが大切です。

従業員の年齢層が高い企業

従業員の年齢層が高い企業では、生活習慣病などの健康リスクが増加します。健康経営に取り組むことで、従業員が長く健康に働き続けられる環境を整え、生産性の低下を防ぐことが可能です。

また、管理職など組織の中心的な役割を担う層の年齢が高い場合も、健康経営によって職場全体の健康維持を図ることが重要といえます。

離職率が高い企業

離職率が高い理由には、従業員の心の健康に関する取り組みに問題がある可能性もあります。

そのため健康経営に取り組む一方で、心の不調に対する取り組みとしてメンタルヘルス対策も視野に入れると良いでしょう。メンタルヘルス対策としては産業医との連携や保健師による従業員面談の実施などがあります。

メンタルヘルス対策については、以下をご参照ください。

まとめ

- 健康経営とは、従業員の健康管理を経営視点から捉え、戦略的に実践すること

- 健康経営が求められる背景には、「労働人口の不足」「組織の活性化」「世間が注目するトレンド」の3つがある

- 健康経営に取り組むことで、企業は「採用面で有利になる」「離職率を抑える」「公共事業入札や融資で有利になる」「企業イメージの向上につながる」といったメリットが得られる

- 実施にあたっては、経営理念の発信や組織体制の構築、施策の実行と効果検証が重要

- 従業員数の少ない企業や高年齢層の多い企業、離職率が高い企業にとって、健康経営は大きな効果が期待できる

健康経営についてについてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

動画テーマ:健康経営~一歩先の健康経営のために~(1)求められる健康経営

さまざまな業種における取り組み事例をご紹介しております。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。