アンガーマネジメントとは?怒りを抑える方法や企業の実践方法を解説

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングのことです。

近年、多くの企業がアンガーマネジメントに注目し、研修などに導入しています。その背景には、職場でのコミュニケーションを円滑にし、チームの生産性や業績を向上させる狙いがあります。

ここでは、アンガーマネジメントの基礎知識や企業に注目される理由のほか、従業員がアンガーマネジメントを受講するメリット、アンガーマネジメントを研修に導入する流れについて解説します。

アンガーマネジメントとは?

アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングです。

1970年代にアメリカで生まれたトレーニングで、元々は犯罪者の矯正プログラムなどに用いられていました。しかし、時代が下るにつれてトレーニングの有用性が認められ、現代では企業の研修カリキュラムや教育現場、アスリートのメンタルトレーニングなどにも導入されています。

アンガーマネジメントは、単に怒りを抑えることを目指すトレーニングではありません。怒りの感情をうまくコントロールし、円滑なコミュニケーションにつなげるためのトレーニングといえます。

アンガーマネジメントの流れ

アンガーマネジメントは、「怒りのメカニズムを知る」「怒りのタイプを知る」「怒りのコントロール方法を実践する」といった流れで実施します。ここでは、この3つの流れについて簡単に紹介しておきましょう。

怒りのメカニズムを知る

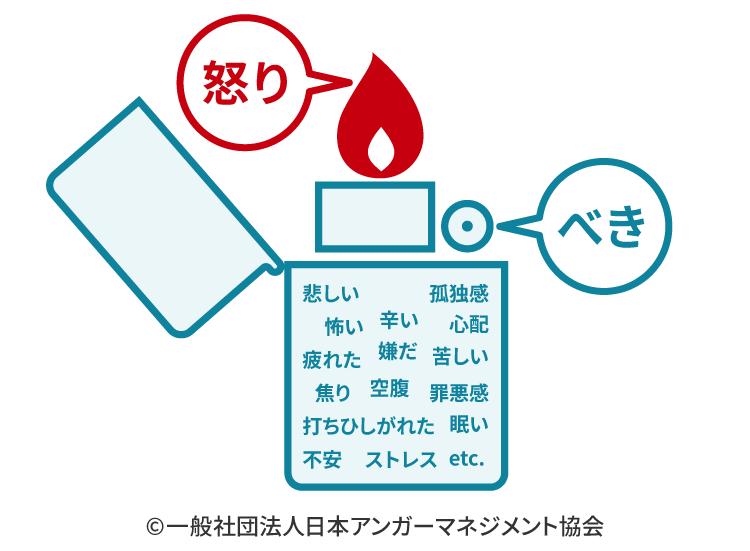

怒りがどのように発生するかは、火を点けるライターに例えられます。

ライターは、ガスやオイルといった燃料に、着火石などから出た火花が散って引火し、炎が灯ります。ガス切れや、着火石が摩耗していたら炎は出ません。燃料と火花の両方がそろって、初めて炎が生まれます。

怒りもこの炎と同じで、「燃料:マイナスの感情やマイナスな状態」と「火花:自分の中にある『~すべき』という理想や価値観が裏切られたこと」の両方がそろって、初めて怒りが生まれます。

■怒りが生まれるメカニズム

例えば、あなたが「体調管理は徹底すべき」という考えを持っているとします。そこに、部下から「風邪を引いたので休みます」という連絡がきたら、「どうして風邪を引くんだ、体調管理をしっかりしないからだ!」と怒ってしまうかもしれません。

忙しい時期で余裕がなく(マイナスな状態)、焦りや不安(マイナスな感情)が大きい場合、その怒りはさらに大きくなるでしょう。「体調管理は徹底すべき」という考えが裏切られたことで散った「火花」は、焦りや不安という「燃料」に引火して、大きな怒りの「炎」になるわけです。

このように、「燃料」と「火花」の両方がそろって怒りが生まれるのが、怒りのメカニズムです。

怒りのタイプを知る

どのようなときに怒りのメカニズムが発動しやすいかは、人それぞれに異なります。

自分の怒りのタイプを知ることで、自分が何をきっかけに怒ってしまうのか、その傾向をつかむことが可能です。

ここでは、自分がどのようなときに怒りを感じやすいかを知るために、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会が行っている「アンガーマネジメント診断」の6つの怒りのタイプを紹介します。

■6つの怒りのタイプ

横にスライドしてください

|

公明正大タイプ (熱血柴犬) |

自分が正しいと思うことや、社会的正義を押し通すタイプ。ルールや規則を守らないことに対して、怒りを抱きやすい。 |

|

博学多才タイプ (白黒パンダ) |

向上心が高く完璧主義で、何事にも白黒はっきりつけたがる傾向あり。優柔不断な人やはっきりしない出来事にイライラを感じやすい。 |

|

威風堂々タイプ (俺様ライオン) |

自尊心が強く、リーダー的存在になりやすいタイプ。ネガティブな評価を受けたり、自分の思いどおりにならなかったりするとイライラを感じやすい。 |

|

天真爛漫タイプ (自由ネコ) |

常に自身の思いや意見を率直に表現し、行動するタイプ。自分の意見を言わない人や、物事がスムーズに進まない状況にイライラしやすい。 |

|

外柔内剛タイプ (頑固ヒツジ) |

温和な雰囲気ながら、しっかりした軸を持っているタイプ。度が過ぎて自分のルールに反している物事と出合うとストレスを感じやすい。 |

|

用心堅固タイプ (慎重ウサギ) |

人や物事に慎重で、俯瞰的に物事を見られるのが特徴。プライベートな領域にズカズカと無断で他人に踏み込まれるとストレスや怒りを感じやすい。 |

怒りのコントロール方法を実践する

怒りのメカニズムや自分の怒りのタイプがわかったら、怒りをコントロールします。ポイントは、「衝動」「思考」「行動」の3つをコントロールすることです。

この3つのコントロールを習慣化することで、怒りの感情と上手に付き合えるようになります。

- 衝動のコントロール

衝動のコントロールとは、怒りで衝動的に行動をしないことです。

怒りの感情が生まれたとき、理性が介入するまでには6秒程度の時間がかかるため、その時間をうまくやり過ごすことで衝動的な行動を防げます。具体的には、深呼吸をする、一度目を閉じるなど、瞬間的に思考を停止させる方法が効果的です。 - 思考のコントロール

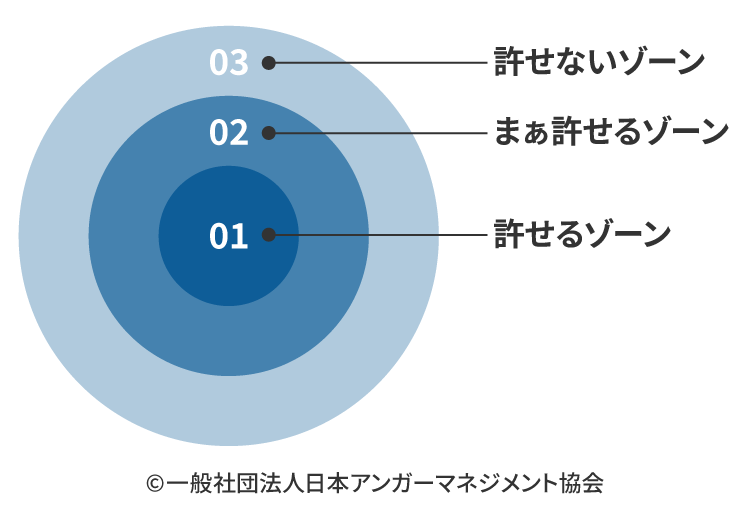

思考のコントロールとは、自らの「〜すべき」という価値観を用いて「怒る必要があること」と「怒る必要のないこと」の線引きをすることです。

「~すべき」という価値観から3つのゾーン「1.許せる」「2.まぁ許せる」「3.許せない」を考えます。怒るという行動を選択するのは3の許せないゾーンに入った場合です。また、そのときの判断軸は怒って後悔するのか、怒らなくて後悔するのかという観点です。

■思考のコントロールのイメージ

- 行動のコントロール

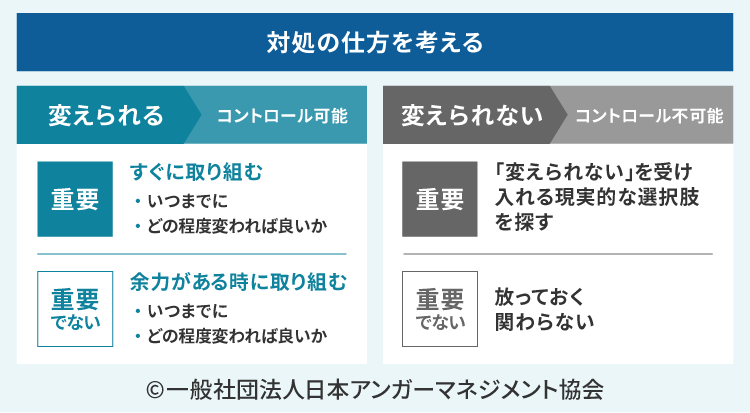

行動のコントロールは、そのいら立ちを感じている出来事について、「重要」か「重要ではない」か、「変えられる」か「変えられない」か、の2つの軸で対処の仕方を考えます。

「怒り」を感じても、人の性格や天候などのように、自分の力で「変えられない」ものに対し、変われと祈るようなことは無意味です。逆に、それが「変えられる」出来事で、自分にとって「重要」であるのなら、いつまでに変えるのかを考え、積極的に改善につなげることが大切です。

■行動のコントロールのイメージ

企業でアンガーマネジメントが注目される理由

企業でアンガーマネジメントが注目される理由は、怒りが原因となるハラスメントや職場トラブルを防ぐ必要があるからです。

職場では、価値観の多様化や働き方改革の推進、リモートワークの普及などが進む一方で、従業員同士のコミュニケーション不足やストレスの増加など、メンタルヘルス対策が課題となっています。例えば、上司のパワーハラスメント(パワハラ)などが原因で、部下が離職したりメンタル不調に陥ったりするケースが増え、多くの企業で対策が求められているのです。

アンガーマネジメントは、怒りの感情に適切に対処し、冷静で建設的な行動を促す心理トレーニングです。メンタルヘルス対策のひとつとしてアンガーマネジメントを導入することで、職場の人間関係が改善し、トラブルの予防だけでなく、生産性や社員のモチベーション向上も期待できます。

そのため、多くの企業が職場環境の向上を目指してアンガーマネジメントに注目しているのです。

働き方改革については、以下の記事をご参照ください。

メンタルヘルス対策については、以下の記事をご参照ください。

従業員がアンガーマネジメントを学ぶメリット

従業員がアンガーマネジメントを学ぶことで、企業はさまざまなメリットが得られます。具体的には、以下の4つが挙げられます。

パワーハラスメント防止に役立つ

従業員がアンガーマネジメントを学ぶメリットは、パワーハラスメントの防止に役立つ点です。

大勢の前で罵倒する、理不尽な理由で叱責するといったパワーハラスメントは、加害者が怒りを抑えられないために発生しているケースが少なくありません。従業員がアンガーマネジメントを通じて、怒りをうまくコントロールするスキルを身につけることで、パワーハラスメントの抑止につながるでしょう。

職場環境が良くなる

従業員がアンガーマネジメントを学ぶことで、職場環境が良くなる点もメリットです。

アンガーマネジメントによって、従業員は何か問題が起きても、怒りによる衝動的な発言や行動を抑えやすくなります。イライラする頻度が減ればコミュニケーションが円滑になり、職場の雰囲気も良くなるでしょう。さらに、従業員にかかる心理的なストレスが軽減されることで、人材の定着につながるメリットも期待できます。

業務効率がアップする

従業員がアンガーマネジメントを学ぶことで、業務効率がアップするメリットもあります。

個々の従業員が感情に振り回されずにスムーズに仕事を進められるため、業務の効率的な進捗が期待できるでしょう。

人材育成に活用できる

従業員がアンガーマネジメントを学ぶことで、人材育成に活用できるメリットも得られます。

管理職や教育担当者がアンガーマネジメント研修を受けることで、部下とのコミュニケーションもとりやすくなり、効果的な指導が可能になるでしょう。

アンガーマネジメントにより適切な叱り方を身につけ、各部下の価値観や理解度に合わせた指導がしやすくなると、育成にあたる指導者のストレスも軽減され、指導の質も高まる効果が見込めます。

アンガーマネジメントを研修に導入する流れ

アンガーマネジメントを研修に取り入れることで、職場環境の改善やハラスメント防止が期待できます。効果的に導入するために、以下の流れに沿って、段階的に進めることが重要です。

1. 周知する

まずは、会社として、研修にアンガーマネジメントを導入することを、従業員に周知します。繰り返し周知することで従業員の関心を高め、研修への理解と参加意欲を促しましょう。

2. 研修を行う

次に、アンガーマネジメント研修を行います。

研修の形式としては、動画などによるeラーニング、研修を行っている企業・団体に依頼しての講師派遣、オンラインセミナーといったものがあります。研修内容や予算を検討し、自社に合ったものを選びましょう。

アンガーマネジメントの主な研修内容には、怒りのメカニズムやストレスのマネジメント法を学ぶ「基礎研修」や、怒りをコントロールしながら相手に伝える方法、適切な叱り方を学ぶ「叱り方研修」があります。

このほかにも、パワーハラスメントの基礎知識や感情のセルフコントロール法を学ぶ「パワハラ防止研修」、怒りを持つ顧客への適切な対応方法を学ぶ「カスハラ対応研修」などがあります。

3. 実践させる

従業員に、アンガーマネジメントで学んだことを日々実践してもらいます。怒りのコントロールは一朝一夕に身につくものではなく、継続的な積み重ねが大切です。毎日、怒りを適切にコントロールできるよう、学んだことを実践してもらいましょう。

4. PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回す

実践後は、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回します。

アンガーマネジメントは、1回研修を行えば終わるものではありません。定期的な研修や面談で、自身の怒りの癖や傾向、実践結果について振り返り、改善していくことが重要です。

PDCAサイクルを繰り返して、学んだことをより深め、精度を高めてもらいましょう。

まとめ

- アンガーマネジメントとは、怒りの感情と上手に付き合うための心理教育、心理トレーニングのこと

- 企業でアンガーマネジメントが注目される理由は、ハラスメント防止や職場の人間関係改善、生産性向上が期待できるため

- 従業員がアンガーマネジメントを学ぶことで、企業は「パワーハラスメント防止に役立つ」「職場環境が良くなる」「業務効率がアップする」「人材育成に活用できる」といったメリットが得られる

- アンガーマネジメントを研修に導入する基本的な流れは「1. 周知する」「2. 研修を行う」「3. 実践させる」「4. PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを回す」こと

現在も企業人事として勤務しながらアンガーマネジメントを伝え、これまでに累計1万人を超える方にアンガーマネジメントの研修を実施している。マネジメント層向け研修や1on1などさまざまな階層別研修に登壇経験あり。

これまでにエンタメ業界、教育委員会、社会保険労務士会、航空会社、スポーツチームなど、複数の企業へアンガーマネジメント研修を実施。