ハラスメントを事例で解説!裁判例や企業が理解すべき法的責任とは

職場におけるハラスメントは、年々その種類や影響が多様化しており、企業にとって看過できないリスクとなっています。パワハラやセクハラ、妊娠・出産に関連するマタハラ、顧客によるカスハラなど、さまざまなケースが裁判でも争われています。こうした事例に学び、企業が「自分ごと」として捉えることが、職場改善の第一歩です。

ここでは、ハラスメントについて、主なハラスメントの種類と具体的な事例、企業が理解すべき法的責任について解説します。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、「いやがらせ」や「迷惑行為」を意味する言葉で、相手に対して不快感や精神的苦痛を与える言動のことです。加害者に悪意がなかったとしても、受け手が傷ついたり、不利益を被ったりすれば、ハラスメントに該当する可能性があります。

職場で問題となるハラスメントには、上司や同僚からの高圧的な言動による「パワーハラスメント(パワハラ)」、性的な言動による「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」、妊娠・出産または育児を理由に不当な扱いを受ける「マタニティハラスメント(マタハラ)」「パタニティハラスメント(パタハラ)」などがあります。

また、近年では顧客や取引先からの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」も深刻化しており、企業が積極的に防止対策を講じることが大切です。

ハラスメントを把握しながら放置する、あるいは適切に対応しないままでいると、企業は社内環境の悪化や生産性の低下のほか、企業のブランドイメージの悪化といったリスクを抱えることになります。

主要なハラスメントの種類と事例

ハラスメントにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や背景が異なります。ここでは、特に職場で発生しやすく、問題となることが多い代表的なハラスメントについて紹介します。

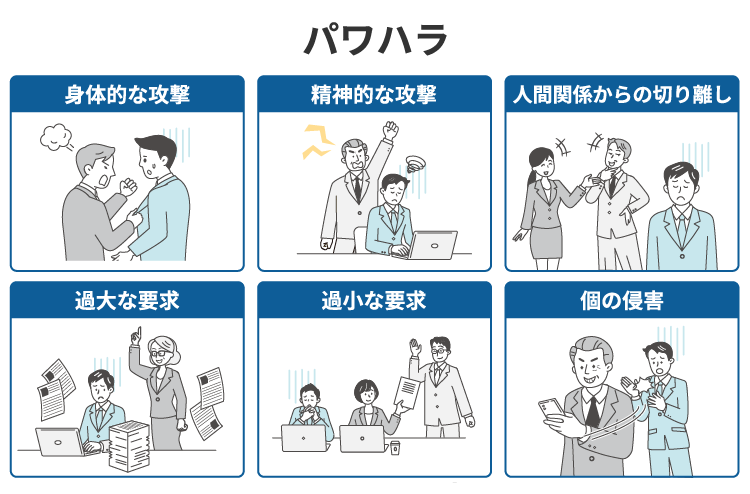

パワハラの具体的な事例

※参考:厚生労働省「ハラスメントの類型と種類」をもとに作成

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職場において優越的な関係を背景に行われる言動のうち、業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為によって、労働者の就業環境を害する言動を指します。

上司から部下への一方的な叱責や無理な業務命令、人格を否定するような発言などが代表例です。

厚生労働省では、パワーハラスメントを次の6つに分類しています。

- 身体的な攻撃:暴行・傷害など身体への危害

- 精神的な攻撃:人格を否定する発言や長時間の叱責

- 人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し

- 過大な要求:遂行困難な業務の強要

- 過小な要求:能力に見合わない単純作業しか与えない行為

- 個の侵害:私生活に過度に立ち入る行為

こうしたパワハラは、精神的・身体的な健康を損なわせ、深刻な影響を及ぼす場合もあり、裁判で争われた事例もあります。パワハラによる裁判の事例は次のとおりです。

【パワハラの裁判例:亀戸労基署長事件】

ある職員が、長時間の時間外労働に加えて、上司から繰り返し厳しい叱責を受け、精神的・肉体的に強い負荷がかかった結果、出血性脳梗塞を発症し死亡した事案です。遺族による労災申請に対して、当初は業務起因性が否定され労災保険給付は不支給とされましたが、裁判所は、長時間労働と執拗かつ異常な叱責の影響を重く見て、業務起因性を認め、不支給処分を取り消しました。

この事例は、上司の注意や指導が過剰となった場合に、重大な心理的負荷を通じて深刻な健康被害や死亡に至る可能性があることを示しています。

※参考:厚生労働省「【第62回】「時間外労働時間だけでなく、上司による叱責も考慮して、業務起因性が認められた事案」 ―亀戸労基署長事件」

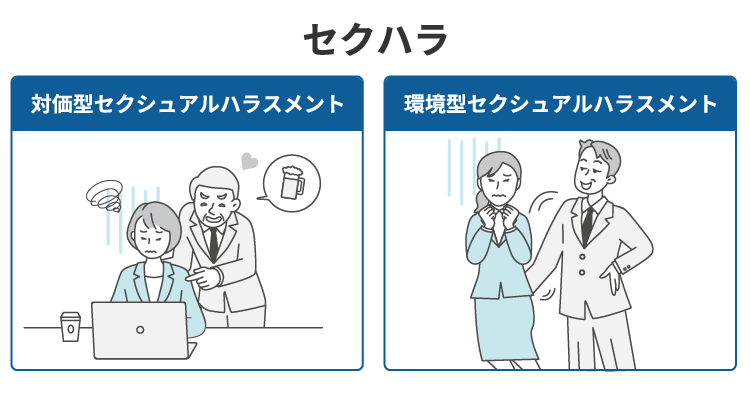

セクハラの具体的な事例

※参考:厚生労働省「ハラスメントの類型と種類」をもとに作成

セクハラとはセクシュアルハラスメントの略で、性的な言動により、相手に不快感や苦痛を与え、就業環境を害する行為を指します。

セクハラには大きく分けて2つの類型があります。

- 対価型セクシュアルハラスメント:性的な関係に応じなかったことで、解雇・降格・減給などの不利益な取扱いを行う

- 環境型セクシュアルハラスメント:性的な発言や行動によって、職場の雰囲気やほかの労働者の就業環境が悪化する

こうした行為は重大な権利侵害として裁判で争われることもあり、実際の判例からは企業の責任や対応の重要性が読み取れます。セクハラによる裁判の事例は次のとおりです。

【セクハラの裁判例:アムールほか事件】

エステ関連業務の委託契約を締結していた女性に対し、会社代表が性的な質問や身体的接触、性的な行為の要求などの悪質なセクシュアルハラスメント行為を繰り返し行い、さらに報酬の不払いなどの経済的不利益も与えた事案です。

裁判所は、加害者個人に不法行為責任を、会社に対しては信義則上の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任を認定し、両者に連帯して140万円の慰謝料を支払うよう命じました。

この事例は、たとえ業務委託契約であっても、実質的に企業の指揮監督下にある働き方であれば、企業が信義則上の安全配慮義務を負うと認められた点で重要な判例です。

※参考:厚生労働省「【第69回】「業務委託契約者に対するセクハラ・パワハラについて、ハラスメントの行為者には不法行為に基づいて、会社には安全配慮義務違反に基づいて、損害賠償義務を認めた事案」―アムールほか事件」

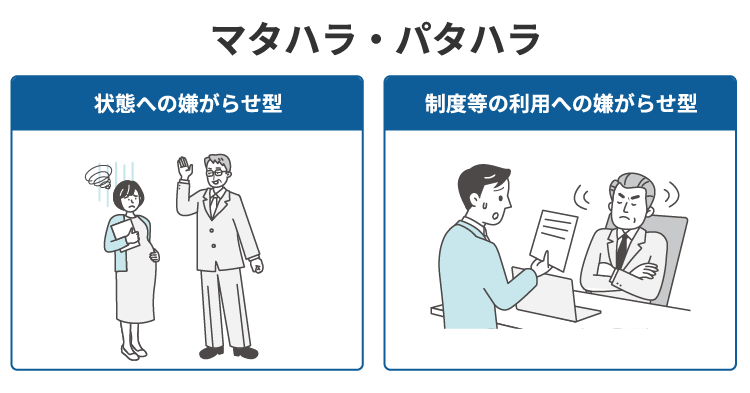

マタハラ、パタハラの具体的な事例

※参考:厚生労働省「ハラスメントの類型と種類」をもとに作成

マタハラとは、マタニティハラスメントの略で、妊娠・出産を理由として職場で不利益な取扱いや嫌がらせを受けることです。また、男性労働者に対する育児休業の取得や育児との両立に関する嫌がらせは、パタハラ(パタニティハラスメント)と呼ばれ、近年問題視されています。

マタハラ、パタハラには以下のような類型があります。

- 状態への嫌がらせ型:妊娠・出産したという事実そのものを理由とした差別や退職強要などの行為

- 制度等の利用への嫌がらせ型:育児休業・時短勤務などの制度利用に対して不利益な対応をする行為

これらの行為も法的な争いに発展することがあり、企業の対応姿勢が厳しく問われるケースがあります。マタハラによる裁判の事例は次のとおりです。

【マタハラの裁判例:広島市中央保健生協事件】

妊娠した女性理学療法士が、軽易な業務に転換されたことを契機に副主任の役職を解かれ、さらに産後・育休明けにも元の職位に戻されなかったことについて、男女雇用機会均等法違反として争われた事案です。

最高裁は、この降格措置は妊娠を理由とした不利益取扱いに該当すると判断し、差戻審では事業者に慰謝料100万円と未払い手当の全額の支払いを命じました。

この事例は、妊娠や出産に関する不利益取扱いが、女性労働者の自由な意思に基づく承諾や合理的な理由がない限り、原則として違法とされることを明示した、マタニティハラスメントに関する代表的な事例です。

※参考:厚生労働省「マタニティハラスメント 具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性」

カスハラの具体的な事例

※参考:厚生労働省「ハラスメントの類型と種類」をもとに作成

カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客や取引先などの外部関係者が、社会通念を逸脱した要求や暴言、暴力などの行為を従業員に対して行い、心身に苦痛を与える行為のことです。

カスハラは、暴力的・威圧的な態度によって従業員の安全や尊厳を脅かすものであり、使用者には従業員を守るための安全配慮義務が求められます。

企業がこの義務を果たさなかった場合には、裁判で損害賠償責任を問われるケースもあります。カスハラによる裁判の事例は次のとおりです。

【カスハラの裁判例:医療法人社団こうかん会事件】

夜勤中の看護師が入院患者から暴行を受けて負傷し、後遺障害が残ったことについて、勤務先の病院に対して安全配慮義務違反(民法第415条)を理由に損害賠償を求めた事案です。

裁判所は、病院がナースコール対応に関する周知徹底を怠るなど、看護師の身体を守るための体制を講じていなかった点を問題視し、安全配慮義務違反を認定。労災保険給付と調整のうえ、病院には約2,000万円の損害賠償支払いが命じられました。

この事件は法的には「安全配慮義務違反」の問題として扱われていますが、厚生労働省はこの事例を「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の参考事例として紹介しています。加害者が組織外(患者)である場合でも、従業員の安全確保の体制が不十分であれば、使用者責任が問われ得ることを示した判例といえます。

※参考:厚生労働省「【第71回】「入院患者から暴行を受けて障害が残った看護師に対し、病院側に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償責任を肯定した事案」―医療法人社団こうかん会事件」

企業が理解すべきハラスメントの法的責任

職場のハラスメントに対して、企業には明確な法的義務が課されています。

特に注目されるのが、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)です。この法律により、2020年6月以降、職場におけるパワハラの防止措置が、企業の義務として明文化されました。中小企業は2022年4月から適用されています。

事業主が講じるべき措置には、以下のような内容が含まれます。

- ハラスメント防止に関する方針の明確化と社内周知

- 相談体制の整備(相談窓口の設置・対応マニュアルの整備)

- 苦情への迅速・適切な対応と記録の管理

- 再発防止のための措置と再教育

また、パワハラ以外にも、セクハラについては男女雇用機会均等法、マタハラやパタハラについては育児・介護休業法などにより、企業には防止措置の実施が求められています。

これらの法令に違反した場合、厚生労働省による是正指導や企業名の公表といったリスクもあるため、法的責任を正しく理解し、体制を整備することが重要といえるでしょう。

まとめ

- ハラスメントとは、相手に不快感や精神的苦痛を与える「いやがらせ」行為全般を指し、職場では特にパワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、カスハラが問題となっている。

- 企業には、ハラスメント防止のための措置義務が法律で定められている。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。