ウェルビーイング指標とは?測定方法と具体的なアクションプランを解説

ウェルビーイング指標とは、従業員の幸福度や心身の充実度といった状態を、数値やデータで可視化するための評価基準です。職場環境の改善、人事施策の立案、従業員のエンゲージメント向上など、組織の状態を把握し、次のアクションを決める場面で活用されます。

近年、働き方の多様化や価値観の変化により、「従業員がどれだけ健康で満足して働けているか」を把握する重要性が高まっています。しかし、ウェルビーイングは目に見えにくく、現場では「どう測ればよいのか分からない」「改善につなげにくい」といった声もあるのではないでしょうか。

ここでは、代表的なウェルビーイング指標や測定方法、ウェルビーイング指標を活用したアクションプランなどについて、わかりやすく解説します。

ウェルビーイング指標とは?

ウェルビーイング指標とは、従業員の「幸福度」「満足度」「心身の健康状態」など、幸福を測定するための物差しです。ウェルビーイング指標を用いることで、企業は職場環境の課題や改善のヒントを把握しやすくなり、具体的な人事施策や働き方改革に活かすことができます。

ウェルビーイングとは?

そもそも、ウェルビーイングとは何でしょうか。ここでは、基本的な定義と、現代の企業活動においてなぜ注目されているのかを解説します。

ウェルビーイングの基本的な定義

ウェルビーイング(Well-being)とは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」を表す概念で、1946年にWHO(世界保健機関)が「健康」を定義する際に初めて用いられました。

現在では、心身の健康にとどまらず、仕事のやりがいや人間関係、経済的安定といった多面的な要素が含まれ、個人の「持続的な幸福感」を示す基準とされています。

なぜ今ウェルビーイングが重要視されるのか

企業がウェルビーイングを重視する背景には、働き方や価値観の多様化、SDGs(持続可能な開発目標)での位置付け、そしてコロナ禍を経たライフスタイルの変化などがあります。

特に近年は、「収入の多さ」や「肩書き」だけでなく、心の充実や人とのつながりといった精神的な豊かさが重視されてきました。こうした背景から今、企業には新しい「働く環境づくり」が求められているのです。

ウェルビーイングの概念を職場に取り入れることは、従業員の満足度やパフォーマンスの向上、離職防止につながるとされており、経営戦略の一環としても注目を集めています。

ウェルビーイングについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。

代表的なウェルビーイング指標

ウェルビーイングは「幸福」や「満足」といった抽象的な概念のため、定量的に把握するのが難しい面があります。そこで活用されるのが、第三者機関や研究者によって提唱された代表的な指標です。

ここでは、実務に応用されることの多い代表的な指標を4つ紹介します。

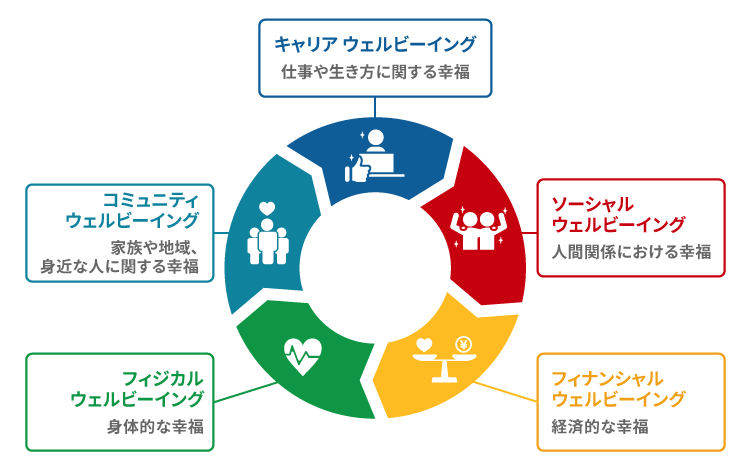

ギャラップ社の5つの「Well」

ギャラップ社のウェルビーイング指標は、5つの「Well」を指標としています。

5つの「Well」とは、「キャリア ウェルビーイング」「ソーシャル ウェルビーイング」「フィナンシャル ウェルビーイング」「フィジカル ウェルビーイング」「コミュニティ ウェルビーイング」のことです。この5つの要素から包括的に個人の幸福度や充実度を評価します。

■ギャラップ社による5つの「Well」

|

要素 |

概要 |

|

キャリア ウェルビーイング (Career well-being) |

・仕事や生き方に関する幸福のこと ・自分の仕事が、自己実現につながっているか |

|

ソーシャル ウェルビーイング (Social well-being) |

・人間関係における幸福のこと ・家族や友人と信頼関係が築けているか |

|

フィナンシャル ウェルビーイング (Financial well-being) |

・経済的な幸福のこと ・経済的に安定した生活ができているか |

|

フィジカル ウェルビーイング (Physical well-being) |

・身体的な幸福のこと ・心身ともに健康で、快適に生活できているか |

|

コミュニティ ウェルビーイング (Community well-being) |

・家族や地域、身近な人に関する幸福のこと ・家族・友人・職場などで、良好なコミュニティを形成できているか |

それぞれ5つの「Well」は、相互に関係し合っています。

例えば「キャリア ウェルビーイング(仕事の充実)」が高まると自己肯定感が高まり、「ソーシャル ウェルビーイング(人間関係)」の質にも良い影響を与えるとされています。また、「フィナンシャル ウェルビーイング(経済的安定)」が整っていれば、生活の不安が軽減され、「フィジカル ウェルビーイング(心身の健康)」が維持しやすくなるでしょう。さらに、良好な「コミュニティ ウェルビーイング(地域や組織内のつながり)」があることで、安心感や帰属意識を高め、ほかの4つの要素にも好循環をもたらします。

このように、5つの要素は互いに影響し合いながら、総合的なウェルビーイングの向上に関係しているのです。

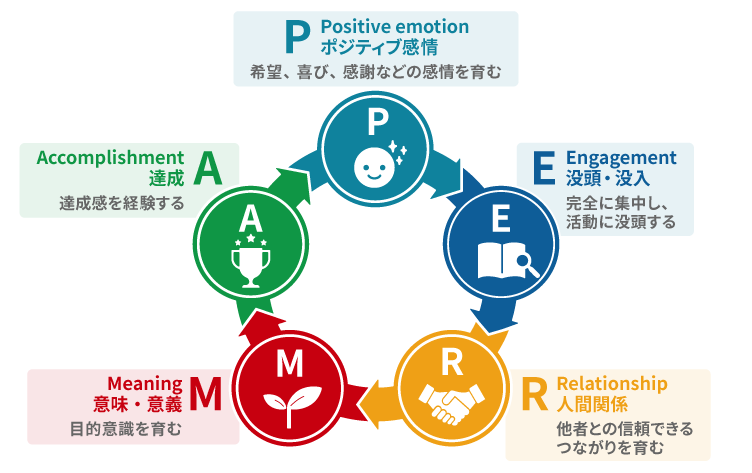

PERMA理論

PERMA理論は、ポジティブ心理学の第一人者であるマーティン・セリグマン博士が提唱した、ウェルビーイングを構成する5つの要素を示す理論です。各要素の英字の頭文字を取って「PERMA」と呼ばれ、個人の幸福感を科学的に捉える枠組みとして世界中で活用されています。

■PERMA理論の5つの要素

|

要素 |

概要 |

|

P(Positive emotion:ポジティブ感情) |

希望、興味・関心、喜び、愛情、思いやり、自尊心、感謝の気持ちなど、明るい感情のこと |

|

E(Engagement:没頭・没入) |

没頭・没入・夢中・熱中など、仕事などの活動に完全に集中している状態のこと |

|

R(Relationship:人間関係) |

他者との信頼関係など、他者とのポジティブな関わりのこと |

|

M(Meaning:意味・意義) |

仕事やボランティア活動などを通じて人生に目的を持つこと |

|

A(Accomplishment:達成) |

目標に向かって取り組むことや、それを達成すること、達成に向けて努力をすること |

PERMA理論の5つの要素は、互いに密接に関係し合っています。

例えば、「Meaning(意味)」を見いだせる活動に「Engagement(没頭)」し、その過程で得られる「Accomplishment(達成)」が自己効力感(「自分ならできる」という感覚)を高め、「Positive emotion(ポジティブ感情)」につながるでしょう。また、充実した「Relationship(人間関係)」は、ほかの要素すべての土台となる重要な役割を果たします。

このように、PERMAの5要素は相互に影響し合いながら、持続的なウェルビーイングの実現を支えるほか、企業が従業員の幸福度を高めるためのフレームワークとしても有効です。

世界幸福度ランキング

世界幸福度ランキング(World Happiness Report)は、国連の関連機関が発表している国別の幸福度を比較する国際的な調査です。

これは、各国の国民がどの程度幸福だと感じているかを数値化したもので、ウェルビーイングの全体像を把握するための参考資料として多くの国や組織で活用されています。このランキングでは、GDP、社会的支援、健康寿命、自由度、寛容さ、汚職の少なさといった複数の要素をもとに評価が行われます。日本は2025年の報告書では147か国中55位となっており、他国との比較から自国の課題や改善点を考えるヒントになるはずです。

従業員の幸福度を高めたいと考える企業にとっても、自国の社会環境や文化的傾向を踏まえて、独自のアプローチを検討するきっかけとなるでしょう。

※参考:World Happiness Report「World Happiness Report 2025」

OECD(経済協力開発機構)のより良い暮らし指標(BLI)

OECD(経済協力開発機構)が発表している「より良い暮らし指標(Better Life Index、BLI)」は、GDPなどの経済指標だけでは捉えきれない、生活の質や幸福度を国際的に比較するための枠組みです。

「暮らしの豊かさ」を測定する11の分野(住宅、所得、雇用、コミュニティ、教育、環境、市民参加、健康、生活満足度、安全性、ワークライフバランス)にもとづき、各国の状況を視覚的に比較できるのが特徴です。

日本に関しては、教育、環境、安全の分野でOECD平均を上回る一方、所得、ワークライフバランスといった項目では平均を下回っています。所得は、OECDの平均が年間3万490米ドルに対し、日本は年間2万8,872米ドルです。また、長時間労働の割合が約15.7%と、OECD平均の10%を上回ることから、ワークライフバランスにも課題が見られます。

このように、より良い暮らし指標(Better Life Index、BLI)は、経済だけでなく生活のあらゆる側面を可視化するツールとして、企業が従業員のウェルビーイングを多角的に捉える際にも役立つでしょう。

※参考:OECD「より良い暮らし指標(Your Better Life Index)」

ウェルビーイングの測定方法

ウェルビーイングの状態を把握するには、指標に基づいて定期的にデータを収集・分析することが重要です。ここでは、代表的な測定手法やツールについて紹介します。

アンケートを実施する

ウェルビーイングの状態を把握するには、従業員へのアンケートが有効です。主観的な満足度や心理的な状態を直接尋ねることで、目に見えにくい課題を可視化できます。

例えば、ギャラップ社の「Q12®」は仕事への関与度を測るアンケートとして広く活用されています。また、「PERMA-Profilerの受検」(金沢工業大学 心理科学研究所)はPERMA理論を用いたアンケートの実施が可能です。

これらのアンケートを定期的に実施し、調査結果を人事施策や職場改善に反映することで、従業員の働きやすさやモチベーションの向上が期待できます。

ツールを活用する

ウェルビーイングの測定には、外部ツールや公的な仕組みを活用する方法もあります。

例えば、デジタル庁が提供する「デジタル田園都市国家構想実現に向けた地域幸福度(Well-Being)指標の活用」は、主観的な幸福感と客観的な暮らしやすさのデータを組み合わせ、地域単位で可視化されたダッシュボードです。また、一般社団法人ウェルビーイングデザインが提供する「幸福度計測」では、個人と組織の幸福度を可視化する2種類のアンケートを提供しています。

このようなツールを活用し、可視化されたデータをもとにすることで、より効果的な人事施策や職場改善につなげることができるでしょう。

ウェルビーイング指標を活用したアクションプラン

ウェルビーイング指標は、測定して終わりではなく、組織課題の発見や改善施策の立案に活用することが重要です。ここでは、指標をもとに企業がとるべき具体的なアクションプランを紹介します。

STEP1:現状把握と課題の明確化

まずは、ウェルビーイング指標を用いて従業員の状態を調査・分析します。

アンケート結果や各種データをもとに、心身の健康、職場環境、人間関係などの現状を可視化し、課題が見られる領域を明確にしましょう。

STEP2:目標設定と施策の立案

次に、分析結果をもとに改善すべきポイントを整理し、現実的かつ具体的な目標を設定しましょう。

そのうえで、課題に対応する施策を検討・立案し、優先順位や実行体制を明確にします。施策は従業員の声や現場の状況を踏まえて柔軟に設計することが重要です。

STEP3:施策の実行と効果測定

計画した施策を実行に移し、実施後は効果を測定・評価します。

改善が見られたかどうかを、ウェルビーイング指標を用いて定期的に確認し、必要に応じて施策の見直しや調整を行います。このサイクルを継続することで、働きやすい職場づくりにつながるでしょう。

まとめ

- ウェルビーイング指標とは、従業員の幸福度や健康状態を可視化するための評価基準であり、職場環境の改善や人事施策に役立つ

- 代表的な指標には、ギャラップ社の5つの「Well」、PERMA理論、世界幸福度ランキング、OECDの「より良い暮らし指標」などがある

- ウェルビーイングの測定方法として、アンケートや外部ツールの活用が挙げられる

- 測定後は「現状把握→目標設定→施策実行と評価」の流れで活用することが重要

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。