ストレスチェック制度とは?職場や会社での実施の流れについて解説

ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、職場環境を改善するための制度です。労働者数50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務化されており、事業者として対応が求められます。

ストレスチェックは、労働者の心理的負担を可視化し、不調の早期発見や予防につながるため、とても重要な取り組みといえます。

ここでは、ストレスチェック制度について、目的や実施体制のほか、実施手順や費用負担軽減のポイントを解説します。

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とし、事業者に対して心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)の実施を義務づける制度です。

2014年6月に改正された労働安全衛生法により2015年12月から、常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、年1回の定期的なストレスチェックの実施が必要となっています。

なお、2025年5月14日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布され、公布後3年以内の政令で定める日より、常時50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務となります。

※参考:厚生労働省「こころの耳」「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」

現時点での、ストレスチェック制度の実施者と、ストレスチェックの対象者は以下のとおりです。

<ストレスチェック制度の実施者>

- 常時50人以上の労働者を使用する事業場を有する事業者

<ストレスチェックの対象者>

- 契約期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれている、またはすでに1年以上の雇用実績がある労働者

- 週の労働時間が正規労働者の4分の3以上ある労働者

※要件を満たせば、パート・アルバイト従業員や契約社員も対象となる。

▼ストレスチェックの義務化については、こちらの記事をご参照ください。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調を早期に発見し、職場全体を労働者が働きやすい環境に整えることです。強いストレスを感じている労働者を選別することが目的ではありません。

ストレスチェック制度を実施することで、労働者自身が自身のストレス状態に気づくことができ、必要に応じて医師による面接指導が受けられます。事業者にとっても、職場環境の問題点を確認し、改善していくことにつながります。結果として、職場の生産性向上や人材の定着率アップにもつながるため、事業者にとっても大きなメリットがある制度といえるでしょう。

ストレスチェックの実施体制

ストレスチェック制度を適切に運用するには、ストレスチェックの実施体制を整える必要があります。ストレスチェックの実施に必要な役割と、その内容は以下のとおりです。

- 実施者

ストレスチェックを実施する者。医師・保健師・一定の条件を満たした看護師・精神保健福祉士から選任。産業医が担当することが望ましい。 - 実施事務従事者

実施者の補助をする者。実施者のサポートとして、個人情報の取り扱う業務を担当。労働者の解雇・昇進・異動に関しての直接の権限を持つ監督的地位にある人は従事できない。 - 面接指導を担当する医師

面接を希望する高ストレス者(ストレスチェックにより評価が高い人)に対して、面接指導を実施。ストレス実施者とは別の医師が担当してもかまわない。

ストレスチェック制度を実施する流れ

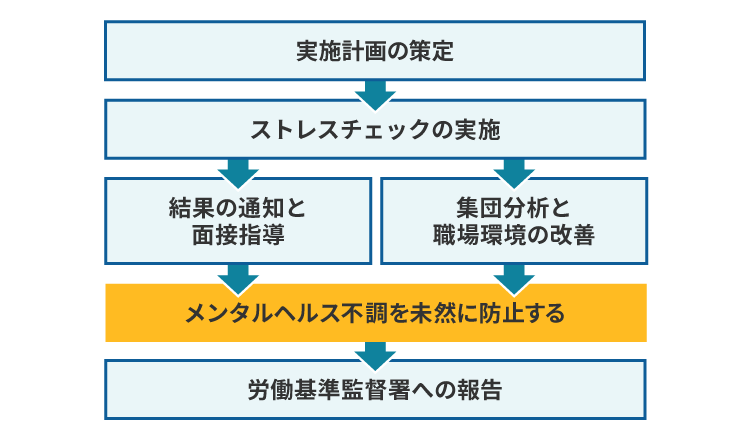

ストレスチェック制度は、実施計画の策定から労働基準監督署への報告まで複数の流れがあります。ここでは、ストレスチェック制度を実施する流れと各ステップについて解説します。

▼ストレスチェックの具体的な流れについては、以下の記事をご参照ください。

■ストレスチェック制度を実施する流れ

実施計画の策定

まずはストレスチェック制度を円滑に行うための、実施計画を策定します。

事業者側は、ストレスチェックの実施体制や実施方法の決定、年間スケジュールの調整を行い、労働者へ制度の内容を周知します。労働者には、制度の目的や内容を正しく理解してもらうことが大切です。制度に対する理解が不十分であると、受検率の低下や、制度そのものへの不信感にもつながりかねません。

ストレスチェックの実施

労働者のストレス状況を把握するため、実施計画にもとづき、ストレスチェックを実施します。

事業者側は、調査票の配布と回収、ストレスチェック実施者による評価、高ストレス者の判定といった一連の手続きを担います。労働者には、調査票に対して正直に回答するよう求めますが、受検そのものは義務ではありません。ストレスチェックの受検が任意であることをきちんと伝えるようにしましょう。

結果の通知と面接指導

ストレスチェックの実施後は、結果を労働者本人に通知し、必要に応じて医師による面接指導を実施します。

事業者側は、ストレスチェックの結果を速やかに本人に通知しましょう。結果は原則として、本人のみに伝え、他者に漏洩しないよう厳重な情報管理が必要です。本人の同意なしに上司や人事部門に開示することはできません。高ストレスと判定された労働者が面接指導を希望する場合、事業者は遅滞なく医師による面接の場を設けます。この面接指導は、ストレスの原因や職場環境について医師と共に把握し、必要に応じた措置を講じることが目的です。

労働者には、ストレスチェックの結果の確認後、面接指導を受けるかどうかを判断してもらいます。希望しない場合に無理に受けさせることはできません。

集団分析と職場環境改善

ストレスチェック制度における「集団分析と職場環境の改善」の実施は義務ではありません。しかし、職場全体のストレス要因を把握し、働きやすい環境づくりにつなげるうえで非常に重要な取り組みといえます。

事業者は、ストレスチェックの結果を活用して部署ごとの集団分析を行い、組織内で共通するストレス要因を特定します。この際、集計結果は個人が特定されない形で処理します。そして事業者は、分析結果をもとに職場環境の改善を実行しましょう。また、改善後の効果を測定し、継続的に職場環境の向上を目指すことも重要です。

労働者には、職場環境改善への協力を依頼することになります。改善の取り組みが共有されることで、職場の課題への理解が深まり、信頼関係の構築にもつながります。

労働基準監督署への報告

ストレスチェック制度の最後に行うこととして、労働基準監督署への報告義務があります。ストレスチェックを実施しなかったり、実施したけれど受検者がいなかったりした場合も、報告書の提出は義務です。

具体的には、年1回、厚生労働省が提供している「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック実施報告書)」を利用して作成し、所轄の労働基準監督署へ提出します。

なお、報告書の提出期限は法律で明確に定められておらず、提出時期は各事業所で年に1回、自由に設定することができます。そのため、事業年度の終了時や年度末にあわせて提出しているケースが一般的です。

※参考:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(安全衛生関係主要様式)」

労働者がストレスチェックを拒否したら?

ストレスチェックの受検は、労働者の義務ではなく、あくまで「任意」です。そのため、労働者が受検を拒否したとしても、事業者は強制することができません。

拒否の理由に関わらず、事業者は労働者の意思を尊重する姿勢が大切です。ストレスチェックの未受検を理由に、労働者に対して不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。例えば、昇進や人事評価に影響させたり、職場での扱いに差をつけたりすることは許されません。

そのため、事業者は、ストレスチェック制度の趣旨や個人情報保護への配慮、受検によるメリットなどを丁寧に説明し、労働者が安心して制度に参加できる環境を整えることが重要です。

ストレスチェック制度の費用負担を軽減するポイント

ストレスチェック制度の実施には一定のコストがかかりますが、工夫次第で負担を抑えることが可能です。ここでは、事業者が実践できる費用軽減のポイントを2つ紹介します。

費用を福利厚生費にする

ストレスチェックにかかる費用は、会計上「福利厚生費」として経費計上することが可能です。

福利厚生の一環とすることで、税の負担を軽減できる場合があります。会計処理方法については、顧問税理士などの専門家への相談をおすすめします。

一部を外部委託する

ストレスチェック制度の設計や運用をすべて社内で対応しようとすると、専門知識の不足や情報管理の手間が増え、結果的にコストが膨らむことがあります。

そこで、ストレスチェックの一部または全部を外部の専門機関に委託することで、効率的かつ正確な運用が可能になり、社内対応よりもコストを抑えられるケースがあります。

まとめ

- ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を雇用する事業場で年1回の実施が義務づけられている(法改正により、2025年5月14日の公布以降、3年以内の政令で定められた日から、50人未満の労働者を雇用する事業場も実施が義務となる)

- ストレスチェック制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の予防と、職場環境の改善

- ストレスチェック制度の実施には、医師や保健師などの実施者と補助者を選任し、正確な体制づくりが必要になる

- ストレスチェックの受検は労働者の任意であり、受検を拒否した場合の不利益な取り扱いは禁止されている

- ストレスチェック制度にかかる費用は、経費に計上するほか、一部を外部委託するなどして、トータルコストの軽減につなげる

産業医や保健師の紹介サービスを検討している企業様必見!

株式会社Avenir(アベニール)

提供サービス例

- 産業医クラウド

- 保健師クラウド

株式会社Avenirはメンタルヘルス予防を通じ、企業をもっと健康にすることにより、「信頼度の高い組織作り」に貢献し続け、組織の安定化を実現し続けます。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。