健康経営優良法人とは?制度の概要や認定されるメリットなどを解説

「健康経営優良法人」とは、国の「健康経営優良法人認定制度」にもとづき、従業員の健康保持・増進に戦略的に取り組む優良企業として認定された法人のことです。健康経営優良法人認定制度は、少子高齢化による労働力不足や医療費の増大といった社会的課題を背景に、企業の持続的な成長と生産性向上を目的として創設されました。

しかし、「健康経営優良法人とは具体的に何か?」「認定されるメリットは?」など、疑問を持つ経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、健康経営優良法人認定制度の概要をはじめ、認定されることで得られるメリット・デメリット、具体的な認定基準や申請の流れまでを解説します。

健康経営優良法人認定制度とは?

健康経営優良法人認定制度は、従業員等の健康保持・増進に取り組む優良な企業や法人を国が認定する制度です。この制度は、経済産業省が2017年に創設し、日本健康会議が認定を行っています。

ここでは、制度が注目される背景と目的、対象となる法人の区分、各種認定制度の違いについて解説します。

健康経営が注目される背景と制度の目的

近年、少子高齢化による労働人口の減少や医療費の増加が、企業経営にとって大きな課題となっています。

こうした背景のもと、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に捉える「健康経営」が注目されるようになりました。

健康経営優良法人認定制度は、このような健康経営の取り組みを推進し、その中でも特に優れた企業を国が「見える化」して認定することで、社会的に評価し、健康経営の全国的な普及を促すことを目的としています。

企業にとっては、健康経営優良法人として認定を受けることで、企業の信頼性などの向上につながるとして、認定制度の重要性が年々高まっています。

健康経営については、以下の記事をご参照ください。

対象となる法人と規模区分

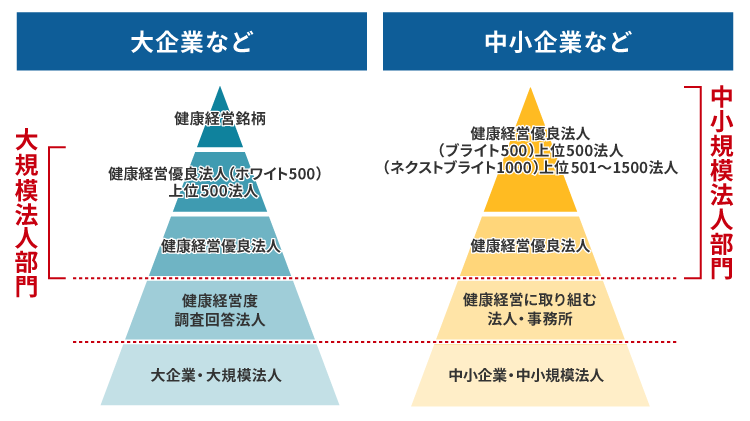

健康経営優良法人認定制度では、企業の規模に応じて以下の2つの部門に分かれており、それぞれ異なる認定基準と申請フローが設けられています。

- 大規模法人部門

主に上場企業やそのグループ企業など、従業員数が多く、全国規模で事業展開している企業を対象としています。 - 中小規模法人部門

地域密着型の中小企業や医療法人、社会福祉法人などを対象としており、業種や規模に応じた柔軟な評価が行われます。

なお、健康経営優良法人認定制度における企業の規模は業種によって異なります。

■健康経営優良法人認定制度における業種別の規模区分

横にスライドしてください

|

業種 |

大規模法人部門(従業員数) |

中小規模法人部門(いずれかに該当すること) |

|

|

従業員数 |

従業員数 |

資本金または出資金額 |

|

|

卸売業 |

101人以上 |

1人以上100人以下 |

1億円以下 |

|

小売業 |

51人以上 |

1人以上50人以下 |

5,000万円以下 |

|

サービス業 |

101人以上 |

1人以上100人以下 |

5,000万円以下 |

|

製造業その他 |

301人以上 |

1人以上300人以下 |

3億円以下 |

※従業員数が大規模法人部門に該当し、かつ、資本金または出資金額が中小規模法人部門に該当する場合は、大規模法人部門・中小規模法人部門のいずれかに申請することが可能です(両部門に申請することはできません)

※参考:健康経営優良法人認定事務局「健康経営優良法人申請区分」

健康経営銘柄、ホワイト500、ブライト500、ネクストブライト1000の違い

健康経営優良法人認定制度では、企業の健康経営の取り組み内容や成果に応じて、法人を認定しています。その中でも、上位の企業については、以下の4つの区分を設けて顕彰を行っています。

- 健康経営銘柄

上場企業の中から、特に優れた健康経営を実践している企業を、経済産業省と東京証券取引所が「健康経営銘柄」として選定します。健康経営銘柄に選定されると、企業価値向上に資する取り組みとして評価され、投資家や求職者へのアピールにもつながります。 - ホワイト500

大規模法人部門の認定法人のうち、健康経営の取り組みが特に優れている上位500の企業を「ホワイト500」として認定します。企業イメージの向上や社会的信頼性の強化が期待されます。 - ブライト500

中小規模法人部門の認定法人のうち、地域において模範的な健康経営を実践している上位500の企業を「ブライト500」として認定します。中小企業における先進的な取り組みを広く周知する目的があります。 - ネクストブライト1000

中小規模法人部門のうち、今後さらなる取り組みの深化が期待される、上位501~1500の企業を「ネクストブライト1000」として認定します。健康経営の継続と発展に意欲を持つ企業を後押しする位置づけとなっています。

健康経営優良法人に認定されるメリット

健康経営優良法人として認定されると、企業にとってさまざまなメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットを紹介します。

人材採用力・企業ブランディング力が向上する

健康経営優良法人として認定されることで、人材採用力・企業ブランディング力が向上するメリットが得られます。

特に近年の働き方改革の流れの中で、従業員のワークライフバランスや健康管理に配慮する企業は、求職者から高い評価を得やすくなっています。健康経営優良法人の認定マークを採用サイトや企業パンフレットに掲載することで、企業の取り組み姿勢を明確に示すことができ、優秀な人材の獲得につながります。

健康経営に積極的な企業は、取引先や顧客からも「従業員を大切にする企業」として評価され、企業の社会的信頼性の向上にもつながるでしょう。

金融機関・自治体からの優遇措置がある

健康経営優良法人として認定されるメリットには、金融機関や自治体などから受けられる経済的な優遇措置があります。

具体的には、地方銀行や信用金庫において健康経営優良法人向けの低金利融資商品が提供されているケースや、自治体の入札において健康経営優良法人認定が評価項目として加点されることがあります。

こうした優遇措置は、経費削減や資金調達の面で、大きなメリットになるといえるでしょう。

従業員満足度と生産性が向上する

健康経営優良法人として認定されることで、従業員満足度や業務の生産性の向上といったメリットが期待できます。

健康経営に積極的に取り組む企業は、従業員から「会社に大切にされている」と感じてもらいやすく、もともと従業員エンゲージメントが高い傾向にあります。そこに加えて、健康経営優良法人として認定を受けた事実が社内外に明確に示されることで、従業員の安心感や信頼感が高まり、より一層の従業員満足度の向上が見込めるでしょう。

従業員満足度が高まると、仕事への意欲やチーム内の協力体制が強まり、サービス品質や顧客対応の質も向上します。こうした好循環によって、顧客満足度や生産性の向上も期待できます。

従業員エンゲージメントについては、以下の記事をご参照ください

健康経営優良法人認定制度に取り組む際の留意点

健康経営優良法人認定制度には多くのメリットがありますが、実際に取り組む際には留意点があります。ここでは、主な2つの留意点について解説します。

申請準備時間と手間がかかる

健康経営優良法人認定制度に取り組む際、申請準備時間と手間がかかる点に留意しましょう。

企業によっては事前準備に数ヵ月を要することも多く、申請から認定まで全体で1年程度を見込んで計画的に取り組む必要があります。

そのため、初めて申請する企業は、早めの準備開始をおすすめします。

認定基準を満たすための体制整備や必要書類の準備、申請手続きに時間と労力を要し、特に規模の小さな企業では人的リソースの負担が大きくなることが予想されます。

例えば、健康診断受診率やストレスチェック実施率などの実績データの収集・整理、健康施策に関する社内制度の整備状況の確認、取り組み内容の社外発信に関する情報の取りまとめなど、多岐にわたる準備が必要です。

外部の専門家や支援ツールを活用する方法もありますが、それでも一定の業務負担は避けられません。

更新手続きや継続的な体制整備が必要になる

健康経営優良法人に認定された場合、更新手続きや継続的な体制整備が必要になる点に留意が必要です。

健康経営優良法人の認定は一度取得すれば終わりではなく、毎年更新が必要です。そのため、認定後もPDCAサイクルを意識した健康施策の実施、効果測定、改善活動などを地道に続ける必要があります。

この継続性を維持するためには、経営層の理解と社内体制の整備が不可欠です。一時的なアピール目的で終わらせず、企業の経営方針として健康経営を根付かせる姿勢が求められます。

健康経営優良法人の認定基準

健康経営優良法人認定制度では、企業が一定の基準を満たしているかどうかを評価し、認定を行います。評価は主に5つの分野で構成されており、それぞれの分野で具体的な取り組みと成果が求められる点が特徴です。

ここでは、認定基準の概要と、健康経営優良法人2026における制度変更点について解説します。

5つの認定基準と具体的な評価ポイント

健康経営優良法人の認定は、以下の5つの分野にもとづいて評価されます。

これらの項目は、企業の規模や業種に応じた柔軟な視点で評価されますが、単なる施策の有無だけでなく「実際に運用されているか」「効果が出ているか」という点が重視されます。

- 経営理念・方針

健康経営に関する経営理念や方針の策定・公表、経営トップによるメッセージの発信など - 組織体制

健康経営を推進する専門部署の設置や責任者の明確化、社内の推進体制の構築状況など - 制度・施策実行

従業員の健康保持・増進に向けた具体的な制度や施策の導入・実施状況など - 評価・改善

健康経営の取り組みに対する効果測定の実施や、結果に基づく改善活動の実践など - 法令遵守・リスクマネジメント

労働安全衛生法や労働基準法などに基づいた法令遵守体制、長時間労働対策、ハラスメント防止の仕組みなど

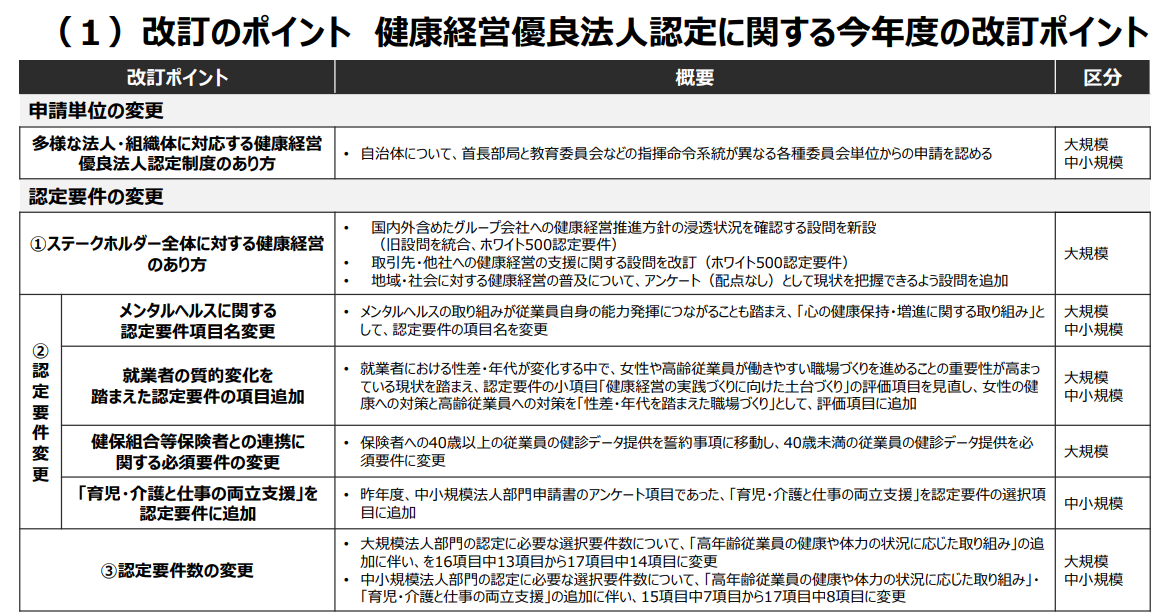

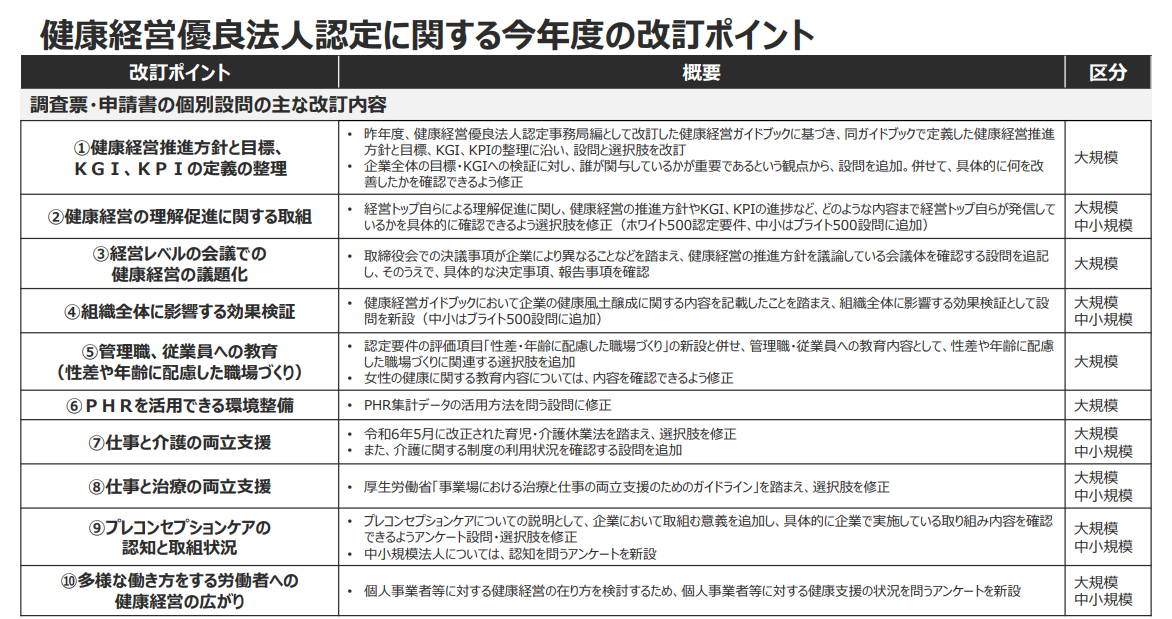

健康経営優良法人2026の主な変更点

健康経営優良法人2026では、評価基準が大きく見直されました。

これまで任意で答えるだけだった「育児・介護の両立支援」や「女性・高齢従業員への配慮」が、実際に取り組みを行うことが求められる評価対象に変更されています。

また、心の健康は「不調への対応」から「健康保持・増進」へと前向きに表現を改め、グループ会社や取引先、地域社会へ広げる活動や、施策の効果を数値で確認する仕組みも重視される内容となっています。

※健康経営優良法人事務局「令和7年度 健康経営優良法人認定事務局の活動及び申請認定に関するご報告」

※すべての資料は、第3回 健康経営推進検討会に掲載されていますので、ご参照ください。

健康優良法人認定制度の申請から認定までの流れ

健康経営優良法人の認定を受けるためには、定められた申請フローに従って手続きを進める必要があります。大規模法人部門と中小規模法人部門では申請の流れが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

ここでは、健康経営優良法人2026の認定申請料、認定フローと選考フローについて、認定までのスケジュールと期間の目安について解説します。

認定申請料

認定申請料は以下のとおりです。

- 大規模法人部門:認定申請料:80,000円(税込88,000円)/件

- 中小規模法人部門:認定申請料:15,000円(税込16,500円)/件

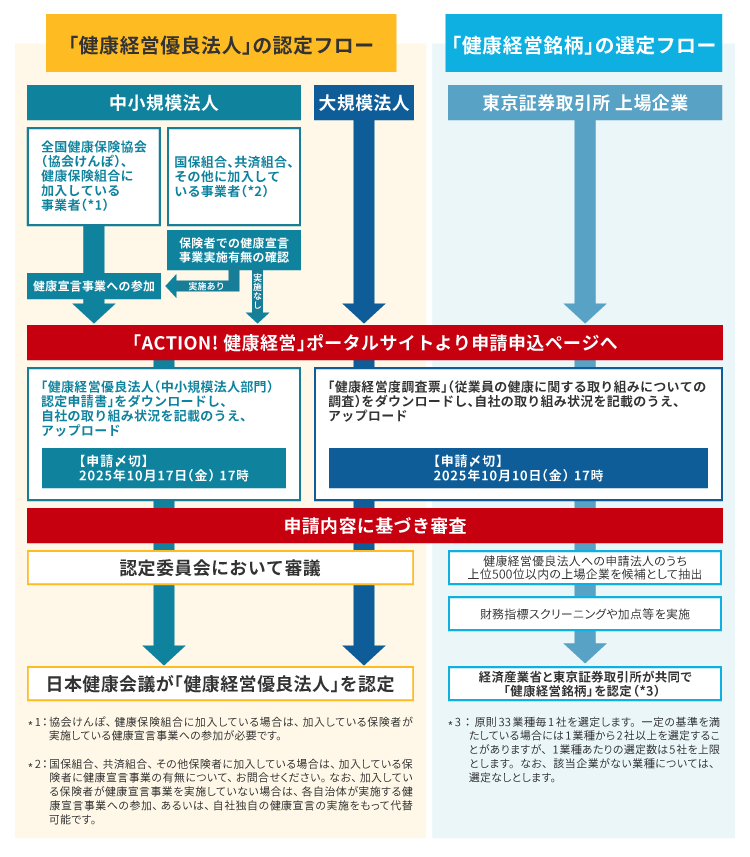

認定フローと選考フローについて

健康経営優良法人の認定フローと、健康経営銘柄の選定フローは、図にすると以下のとおりです。

※参考:健康経営優良法人認定事務局「申請について」

中小規模法人の場合、まずは「健康宣言事業」への参加から始まります。健康経営への取り組み状況を整理し、ステップを踏んで申請に進みます。

一方、大規模法人は「健康経営度調査」への回答が起点となり、その結果をもとに審査が行われます。

どちらの部門も、取り組み内容の記録・提出、申請書類の作成、審査機関による評価など、段階的なプロセスを経る点は共通していますが、申請締切が異なるため注意しましょう。なお、認定取得にあたっては自社リソースのみで完結する必要はなく、社会保険労務士や専門支援機関など、外部の支援サービスの活用も有効です。

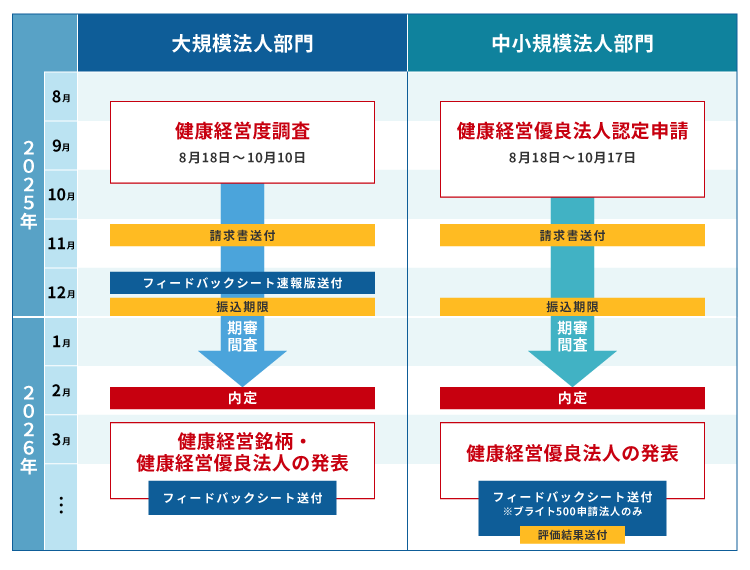

認定までのスケジュールと期間の目安

健康経営優良法人認定制度の申請受付は例年8月〜10月頃に行われ、認定結果の発表は翌年3月頃です。

なお、健康経営優良法人2026の申請期間は、大規模法人部門は2025年8月18日~2025年10月10日、中小規模法人部門は2025年8月18日~2025年10月17日となっています。

■健康経営優良法人認定制度の主なスケジュール

※参考:健康経営優良法人認定事務局「申請について」

まとめ

- 健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康に配慮した企業を国が認定する制度

- 認定を受けることで、人材採用や企業ブランディングにプラスの効果がある。金融機関や自治体からの優遇措置が得られたり、取り組み自体が従業員満足度を高めたりするメリットにつながる

- 健康経営優良法人認定制度は、申請準備に時間を有し、認定されると更新のほか、継続的な体制整備が不可欠になる

- 健康経営優良法人認定制度の申請には早めの準備が必要。外部支援を活用することで、スムーズに進められる可能性がある

東京の未来の働き方推進事業「東京サステナブルワーク企業」

東京都限定ですが、自治体主催の認定・助成事業をご紹介します。

東京の未来の働き方推進事業は、多様で柔軟な働き方の実現に向け、積極的に取り組む企業を「東京サステナブルワーク企業」として登録し、多様で柔軟な働き方を推進しています。

この事業を活用して、健康経営優良法人認定を取得しませんか?

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。