育児休暇とは?期間や産休との違い、導入するメリットを解説

育児休暇とは、従業員の育児支援を目的として、企業が独自に定める休暇制度です。

個々の状況やニーズに応じた働き方を提供し、安心して働ける環境を整えることが企業の重要な役割となっています。こうした背景から今、育児休暇を設ける企業が増えています。

ここでは、育児休暇について、育児休業や産前産後休業との違い、企業が育児休暇を導入するメリット、育児休暇導入を成功させるためのポイントについて解説します。

育児休暇とは?

育児休暇とは、従業員の育児支援を目的として、各企業が独自に定める休暇制度のことです。

取得期間や休暇付与のルールについて法的な決まりはなく、制度の有無や内容は企業の判断にゆだねられています。

企業が従業員の育児を支援しやすい環境を整えることで、働きやすい職場づくりにつながる制度といえます。

育児休暇と育児休業、産前産後休業の違い

育児支援制度には、企業が独自に設ける育児休暇のほか、法律で定められた育児休業や産前産後休業があります。

それぞれの制度には、適用される法律や目的、対象者、期間、給付金の有無といった点で次のような違いがあります。

■育児休暇と育児休業、産前産後休業の違い

横にスライドしてください

|

|

育児休暇 |

育児休業 |

産前産後休業 |

|

概要 |

各企業が独自に設ける制度 |

育児・介護休業法に定められた公的な制度 |

労働基準法に定められた公的な制度 |

|

目的 |

子育て支援 |

1歳未満の子どもの養育 |

出産準備と母体保護 |

|

対象者 |

企業によって異なる |

1歳未満の子どもを養育する労働者 |

出産する本人 |

|

期間 |

企業によって異なる |

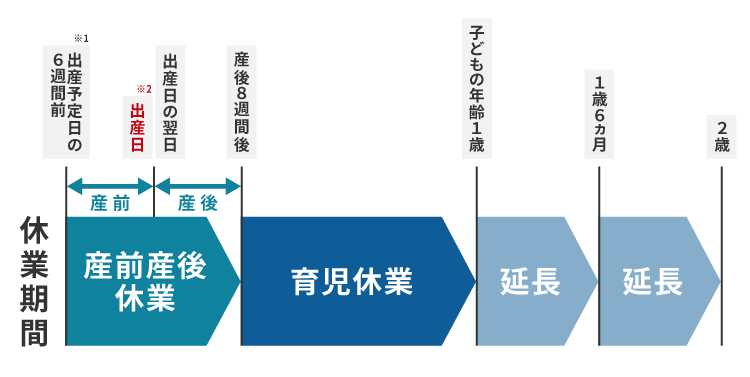

原則として、1歳未満の子どもの誕生日の前日まで(最長2歳まで延長可能) |

産前6週間(双子以上は14週間)以内、産後8週間以内 |

|

給付金 |

企業によって異なる |

あり |

あり |

■産前産後休業と育児休業の期間

※1 双子以上の場合は14週間前 ※2 出産日は産前休業に含まれる

育児休暇は企業が独自に設ける制度

育児休暇は、各企業が独自に設ける育児支援制度です。そのため、育児休暇の内容や取得期間、対象者、給付金の有無などは企業ごとに異なります。

育児休暇の例としては、以下のようなものがあります。

<育児休暇の例>

- 子どもが1歳になるまでのあいだに最大7日間の有給休暇を取得可能

- 子どもの学校行事への参加などで、年3日まで「ライフサポート休暇」を取得可能

- 子どもが12歳になるまで、最大40日の休暇を取得可能

- 男性社員を対象に、配偶者の産前産後期間中に、連続5日間の有給休暇を取得可能

育児休業は育児・介護休業法で定められた子どもの養育のための制度

育児休業は、育児・介護休業法にもとづいて定められた制度です。

対象となるのは「1歳未満の子どもを養育する労働者」で、休業開始予定日の1ヵ月前までに申請すれば、子どもが1歳(保育所に入所できないなど、特定の場合には最長2歳)になるまで休業できます。一定の条件を満たすと、育児休業給付金が支給され、パート・アルバイトも条件を満たせば取得可能です。

2022年の法改正により、育児休業はさらに柔軟に取得できるようになりました。2022年10月以降、育児休業の分割取得が認められ、休業期間中であれば複数回に分けて育児休業を取得できます。また、父母ともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」が適用されます。これは、子どもが1歳2ヵ月に達するまで休業期間が延長される制度です(延長分の2ヵ月は父親の育児休業取得が必要です)。

育児休業中は、企業の就業規則に有給とする規定がない限り無給ですが、一定の条件を満たすと、加入する健康保険から「育児休業給付金」が支給されます。給付金額は、育児休業開始前6ヵ月間の給与を180で割った数(休業開始時賃金日額)に、支給日数をかけた金額の67%(育児休業181日以降は50%)です。

なお、公務員の場合、育児休業期間は最大3年間まで認められています。ただし、手当金の支給期間は子どもが1歳になるまでです。

産前産後休業は労働基準法に定められた母体保護のための制度

産前産後休業は、労働基準法で定められた母体保護を目的とする制度です。

出産への備えと出産後の身体回復のため、出産する本人に、産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内、産後は出産から8週間以内の休業を認めています。出産予定日よりも実際の出産日があとになった場合は、その差の日数分も産前休業に含まれます。

なお、産前は本人の申請があった場合のみ休業となりますが、産後は本人からの申請の有無に関係なく、6週間は就業させることができません。休業中は企業の就業規則に有給とする規定がない限り無給ですが、一定の条件を満たすと、加入する健康保険から「出産手当金」が支給されます。

企業が育児休暇制度を導入するメリット

育児休暇制度の導入は、企業が育児支援に積極的に取り組んでいることを示す大切なアピールポイントになります。育児休暇制度の導入による、具体的なメリットは以下の3つです。

従業員の定着率が向上する

企業が育児休暇制度を導入するメリットのひとつが、従業員の定着率が向上することです。

育児休暇が導入されている企業では、育児と仕事を両立しやすいため、従業員は安心して働けます。その結果として、従業員の定着率向上が期待できるでしょう。

働く女性の活躍推進につながる

育児休暇制度の導入は、働く女性の活躍推進につながることもメリットです。

育児休暇制度が充実することで、働く女性は出産後も育児と仕事の両立が可能になり、安心して働ける環境が整います。また、日本では依然として、育児や家事の負担が女性に偏りがちです。今後は、男性も育児休暇制度を積極的に利用することで、働く女性の負担を軽減し、結果として女性従業員の定着や活躍につながることが期待できます。

企業のブランド価値が高まる

育児休暇制度の導入は、企業ブランドの価値が高まるメリットもあります。

特に、男性の育児休暇取得を積極的に推進する企業は、多様な価値観を尊重する姿勢が評価され、育児に関心の高い人材や社会からの注目を集めやすくなるでしょう。従業員の育児を積極的に支援する姿勢が、企業のブランド価値向上にもつながります。

企業が育児休暇制度の導入を成功させるポイント

育児休暇制度の導入を、従業員の定着率向上や女性の活躍推進、企業のブランド価値アップなどにつなげるためには、従業員が取得しやすく、役に立つ制度にすることが重要です。

企業が育児休暇制度の導入を成功させるためには、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。

育児休暇制度を周知する

育児休暇制度の導入を成功させるポイントは、従業員に制度の周知を徹底することです。

どんなに良い制度でも、従業員に知られていなければ利用されません。社内の掲示板やポータルサイト、社内報などで育児休暇の詳細を掲示し、積極的に広めましょう。

育児休暇を取りやすい環境・体制を整える

育児休暇制度の導入を成功させるポイントのひとつは、休暇を取りやすい環境・体制を整えることです。

育児休暇を取りやすくするためには、育児休暇対象の従業員だけではなく、仕事を引き継ぐことになる従業員への配慮も大切です。例えば、育児休暇を取得する従業員の業務が、引き継ぎ先の従業員の負担にならないよう、企業側がしっかりとリソースやスケジュールを管理しなければなりません。このように、育児休暇を取る側と仕事を引き受ける側の両方に配慮した体制を整えることで、誰もが気兼ねなく育児休暇を取れるようになるでしょう。

また、育児休暇制度を利用した従業員の待遇が悪くならないよう、取得後の体制も重要です。育児休暇を取得した従業員が主要なポジションにつけない、パート・アルバイト従業員を解雇する、契約を更新しないなどといった不当な扱いが発生しないよう注意する必要があります。

積極的に育児休暇の取得を促す

育児休暇制度の導入を成功させるポイントのひとつは、積極的に育児休暇の取得を促すことです。

従業員の育児休暇取得を促すには、環境の整備に加え、組織の上層部がみずから率先して育児休暇を取得して模範となりましょう。単に制度を作るだけでなく、社内全体で育児休暇を取得しやすい環境・雰囲気にしていくことが重要です。

特に男性社員の取得促進は、組織全体の育児支援文化の醸成につながります。

まとめ

- 育児休暇とは、従業員の育児支援を目的として、各企業が独自に定める休暇制度のこと

- 育児休業と産前産後休業は、育児休暇とは異なり法的に定められた制度である

- 企業の育児休暇導入には、「従業員の定着率が向上する」「働く女性の活躍推進につながる」「企業のブランド価値が高まる」といったメリットがある

- 企業が育児休暇を導入するにあたっては、従業員に制度を周知徹底するとともに、育児休暇を取得しやすい環境の整備や、積極的な取得の推進が大切

第一生命がご紹介する福利厚生サービス【ベネフィット・ステーション】

第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが提供するサービス概要資料を無料で提供いたします。

※「ベネフィット・ステーション」は株式会社ベネフィット・ワンの登録商標です。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。