サバティカル休暇とは?企業が導入するメリットと導入事例を解説

長期間の休暇を取得できる「サバティカル休暇」は、自己成長やリフレッシュを目的に、企業が従業員に提供する特別な制度です。近年、日本でも導入が進みつつあり、経済産業省も制度整備を呼びかけるなど注目が高まっています。その一方で、制度を導入する企業側にとっては、業務の調整や費用の負担など、悩ましい点もあるかもしれません。

ここでは、サバティカル休暇の基本から解説し、制度の導入によるメリットやデメリット、導入している企業事例を紹介します。

サバティカル休暇とは?

サバティカル休暇とは、一定期間勤続した従業員に対して企業が付与する、1ヵ月以上の長期休暇制度のことです。目的に制限がないのが特徴で、留学やボランティア活動、療養、育児など、従業員が自由に使い方を選べます。

「サバティカル(sabbatical)」という言葉は、ラテン語で「安息日」を意味し、元々は19世紀のアメリカで大学教員向けに始まった制度です。その後、1990年代にヨーロッパを中心に企業でも導入されるようになり、働く人のリフレッシュやキャリア形成を目的とした制度として広まりました。

日本では、長期休暇を取得しづらい風土がある中で、2000年代から政府も検討を進めてきました。近年では、経済産業省や内閣官房がサバティカル休暇の制度化の呼びかけや助成の可能性にも触れるなど、国としての後押しが進んでいます。こうした背景もあり、働き方改革や人材育成の重要性が高まる中で、導入を検討する企業が増えつつあります。

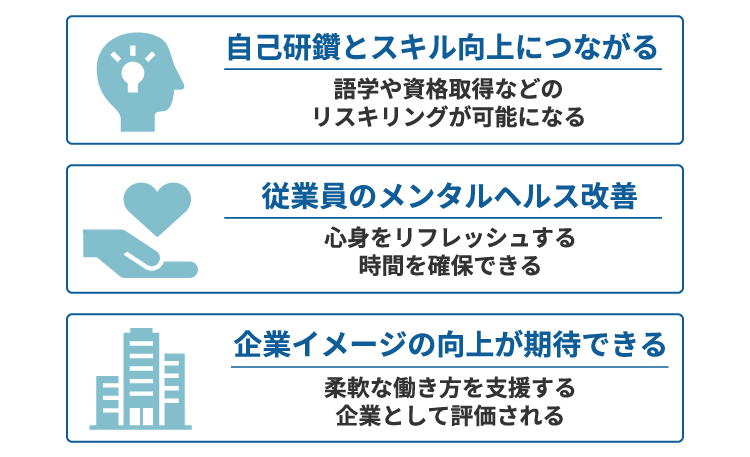

サバティカル休暇の導入メリット

サバティカル休暇を導入することにより、企業と従業員の双方に多くのメリットがあります。ここでは、自己研鑽やメンタルヘルスの改善、企業イメージの向上といった主要なメリットを紹介します。

自己研鑽とスキル向上につながる

サバティカル休暇を制度として導入することで、自己研鑽とスキル向上につながるというメリットがあります。

長期休暇を使って、語学や資格取得などに取り組むリスキリング(学び直し)が可能です。通常の勤務では難しい「まとまった時間」を確保できることで、キャリアの幅を広げる機会を得られます。

リスキリングについては、以下の記事をご参照ください。

従業員のメンタルヘルス改善につながる

サバティカル休暇制度の導入は、従業員のメンタルヘルス改善につながるというメリットもあります。

仕事から一定期間離れることで、心身の疲れを癒やし、リフレッシュする時間を確保できます。特に責任の重い業務にあたる従業員にとっては、燃え尽き症候群の予防策としても有効です。

メンタルヘルス対策については、以下の記事をご参照ください。

企業イメージの向上が期待できる

サバティカル休暇制度を導入することで、企業イメージの向上につながるというメリットがあります。

柔軟な働き方を支援する企業としての評価が高まり、求職者からの注目を集めやすくなります。また、従業員にとっても「この会社で長く働きたい」と思える動機付けになる点も見逃せません。

特に若年層のあいだでは、給与や業務内容だけでなく、企業文化や働き方の柔軟性も就職・転職の判断材料とされています。そのため、制度の導入は優秀な人材の獲得と定着の両面でプラスに働くでしょう。

サバティカル休暇のデメリット

サバティカル休暇の導入には多くのメリットがありますが、一方であらかじめ把握しておくべきデメリットも存在します。ここでは主な3つのデメリットについて解説します。

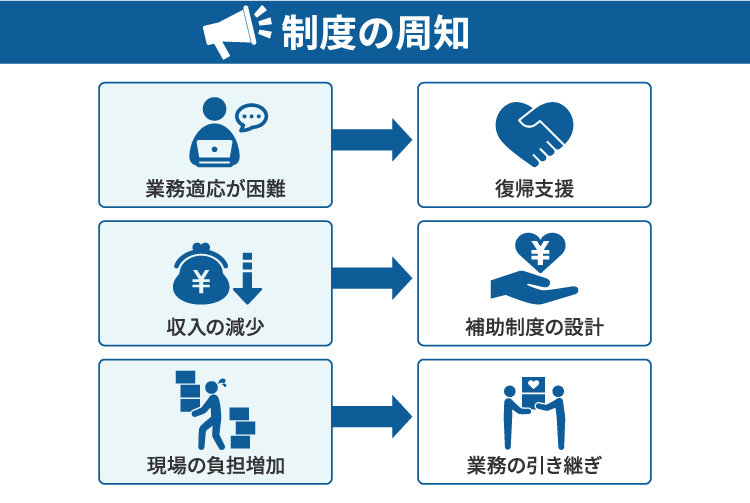

復帰後の業務適応が難しい

サバティカル休暇は、復帰後の業務適応が難しくなるというデメリットがあります。

一定期間職場を離れることで業務の流れを忘れたり、組織の方針や体制に変化があった場合にキャッチアップが必要になったりと、スムーズに元の業務に戻ることが難しくなる場合があるためです。

復帰後のギャップを最小限に抑えるには、制度利用前後のサポート体制を整えることが欠かせません。

収入の減少による経済的な影響

サバティカル休暇を取得することで、従業員は収入の減少による経済的な影響が生じる点もデメリットです。

多くの場合、サバティカル休暇中は無給または一部減給となるため、生活費や家計への影響を不安視する声もあります。

こうした懸念から制度が利用されにくくなることも考えられるため、企業側としては給与補填の有無や補助制度の設計について検討しておく必要があるでしょう。

現場への負担が増す

サバティカル休暇の導入により、現場への負担が増すというデメリットも想定されます。

サバティカル休暇中の業務をほかのメンバーが分担することになり、業務量の増加や残業の発生といった形で現場の負荷が高まることがあるためです。

制度を円滑に運用するには、代替人材の確保や業務の標準化、チーム内の協力体制づくりが重要です。

サバティカル休暇の導入に向けたポイント

サバティカル休暇を制度として効果的に運用するには、デメリットへの対処を前提とした制度設計が欠かせません。ここでは、企業が導入時に押さえておくべき4つのポイントを紹介します。

制度の周知と理解促進

サバティカル休暇の周知と理解促進は、制度を円滑に運用するための重要なポイントです。

制度の内容や目的が従業員に正しく伝わっていなければ、「使いにくい制度」になってしまうおそれがあります。そのため、制度導入時には社内説明会やイントラネットでの情報発信、上司からの説明などを通じて、制度の趣旨や利用方法を丁寧に共有しましょう。

休暇中の給与制度の整備

休暇中の給与制度の整備も、制度を定着させるうえでの大きなポイントです。

無給や減給となる場合、経済的な不安から利用をためらう従業員が出てくる可能性があるため、事前に配慮が求められます。

例えば、勤続年数に応じた手当や一部補助制度などを設けることで、取得への心理的ハードルを下げる効果が期待できます。公平性と実行可能性を両立させた仕組みづくりが重要です。

復帰後のフォロー体制の構築

復帰後のフォロー体制の構築も、サバティカル休暇を導入する際の大切なポイントです。

長期休暇からの復帰時には、業務やチームへの再適応に時間がかかることがあるため、企業側のサポートが欠かせません。

具体的には、研修や面談を通じて情報共有を行ったり、段階的に業務へ復帰できるように配慮したりすることが効果的です。

計画的な業務の引き継ぎ

サバティカル休暇中の混乱を防ぐには、計画的な業務の引き継ぎを行うことがポイントです。

急な休暇取得や引き継ぎ不足があると、業務の停滞や現場の負担増につながる可能性があります。休暇前に業務内容の可視化やマニュアルの整備を行い、関係者とスケジュールを共有することで、スムーズな引き継ぎが可能です。

サバティカル休暇制度の信頼性を保つためにも、事前準備を徹底することが求められます。

サバティカル休暇の導入事例5選

サバティカル休暇制度を導入している企業は、業種や規模を問わず少しずつ増えています。ここでは、企業の取り組みを5つ紹介します。

全日本空輸株式会社(ANA)

全日本空輸株式会社(ANA)は、日本を代表する大手航空会社です。社員が業務から一時的に離れ、リフレッシュや自己成長の機会を得ることで、意識改革と生産性の向上を目指し、サバティカル休暇制度を導入しました。

全日本空輸株式会社(ANA)のサバティカル休暇制度は、事由を問わず利用できる休業・休職制度として整備されており、副業として他社で働くことも可能です。幅広い活用を想定しており、社員が自身のキャリアやライフステージに応じた柔軟な選択をしやすい環境づくりを支援しています。

※参考:全日本空輸株式会社「働き方改革」

ソニー株式会社

ソニー株式会社は、エレクトロニクスをはじめとし多様な事業を展開するグローバル企業です。社員の主体的なキャリア形成と、ライフイベントに応じた柔軟な働き方を支援することを目的に、「フレキシブルキャリア休職制度」を導入しています。

ソニー株式会社のフレキシブルキャリア休職制度では、配偶者の海外赴任に同行するケースや、自らの専門性を高めるための私費就学などを理由に、長期の休職を取得することが可能です。配偶者の転勤などに伴う最長5年の休職や、自主的な学び直しのための最長2年の休職が認められており、社員の多様なキャリアパスに対応できる柔軟な仕組みとなっています。休職期間中は無給ですが、社会保険本人負担分の会社負担や、私費留学の初期費用補助(最大50万円)などがあります。

※参考:ソニー株式会社「多様性を推進する取り組み」、CHANTO WEB(主婦の友社)「社外での経験がイノベーションをもたらす!ソニーが取り組むユニークな休職制度」

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」を中心として多様なサービスを提供している大手IT企業です。従業員が日常業務から一定期間離れることで、自己の価値観や将来像を再確認し、今後のキャリア設計に活かすことを目的としてサバティカル休暇制度を導入しています。

LINEヤフー株式会社のサバティカル休暇の内容としては、勤続10年以上の社員を対象に、2ヵ月以上3ヵ月以内の休暇取得が可能で、希望日の4ヵ月前までに申請する必要があります。取得者には月額給与1ヵ月分の支援金が支給され、有給休暇の併用も可能とされています。

※参考:内閣府「サバティカル、教育訓練休暇について」

株式会社アトラエ

株式会社アトラエは、組織改善や人材採用に関するサービスを展開するIT企業で、チームのパフォーマンス向上に重点を置いた事業を行っています。従業員の自律的な成長を促すとともに、価値観や人生観を見つめ直す機会を提供することを目的に、サバティカル休暇制度「サバティカル3」を導入しています。

株式会社アトラエのサバティカル3では、勤続3年ごとに、約1ヵ月(20日間)の有給休暇が付与される制度で、休暇の理由は問われません。復帰時には会社との面談を行い、休暇中の経験を共有する仕組みも設けられています。

※参考:厚生労働省「特別休暇制度導入事例集2020」

MSD株式会社

MSD株式会社は、グローバルに展開する製薬企業であり、日本国内では医薬品の研究・開発・製造・販売を行うMSDグループの中核企業です。多様なキャリア支援と社員のリフレッシュ機会の提供を目的に、サバティカル休暇制度として「ディスカバリー休暇」を導入しています。

MSD株式会社のディスカバリー休暇は、勤続5年以上の社員を対象に、年間最大40日までの無給休暇を連続または断続的に取得できる制度で、自己成長や学びを目的とした活動であれば、利用目的に制限は設けられていません。業務調整や上司との相談を前提として、柔軟な取得が可能な制度です。

※参考:厚生労働省「特別休暇制度導入事例集2020」

まとめ

- サバティカル休暇とは、一定の勤続年数を満たした従業員が取得できる、事由を問わない長期休暇制度である

- 制度の導入によるメリットは、自己研鑽やスキルアップ、メンタルヘルスの改善、企業イメージの向上など

- 制度の導入によるデメリットは、復帰後の業務適応の難しさや収入の減少、現場の負担増など

- 制度を効果的に運用するには、社内周知、給与制度の整備、復帰後の支援体制、引き継ぎの徹底が重要となる

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。