人的資本経営とは?定義や中小企業が取り組むメリットを解説

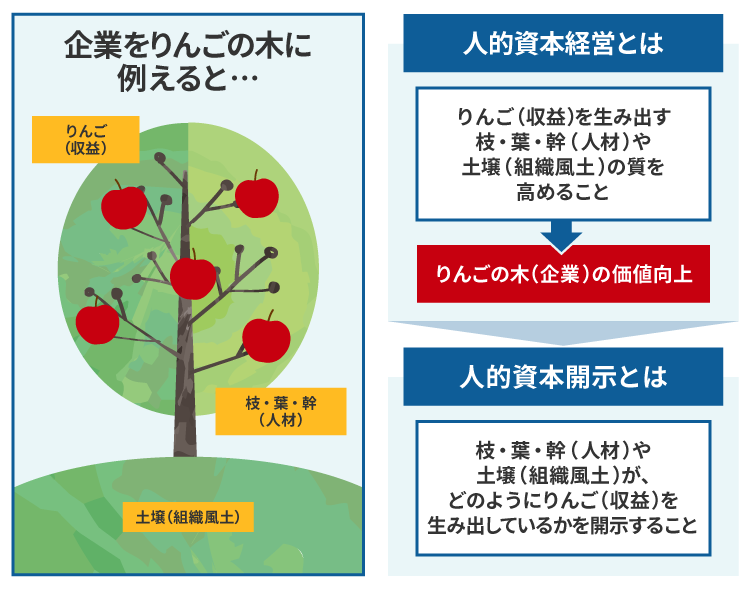

人的資本経営とは、収益を生み出す人材や企業風土の質を高め、企業の価値を向上させる経営手法です。

従来、日本では「ヒト・モノ・カネ・情報」が企業の4大経営資源といわれてきました。しかし近年では、ヒトすなわち人材を資源ではなく利益や価値を生む存在である「資本」だと捉えた人的資本経営が注目されています。

特に、中小企業においても人的資本経営に取り組むことで、企業価値の向上や競争力の強化が期待されます。

ここでは、人的資本経営について、人的資本経営が注目される背景を踏まえ、中小企業が人的資本経営に取り組むメリットと実践するステップなどを解説します。

人的資本経営とは?

人的資本経営とは、収益を生み出す人材や組織風土の質を高め、企業の価値を向上させる経営手法のことです。

経済産業省によると「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義されています。

具体的には、人材のスキルや能力を高めるために積極的に投資を行い、中長期的な視点での企業の成長や持続可能な発展を促進します。この経営手法は、従来の人材を単なるコストとして管理するアプローチとは異なり、人材そのものを企業の価値を生む源泉として重視する点が特徴です。

■人的資本経営の考え方

※「動画テーマ:10分で学べる!人的資本経営と開示 どこからはじめる? ~「りんごの木」から学ぶ人的資本経営のあり方」より作成

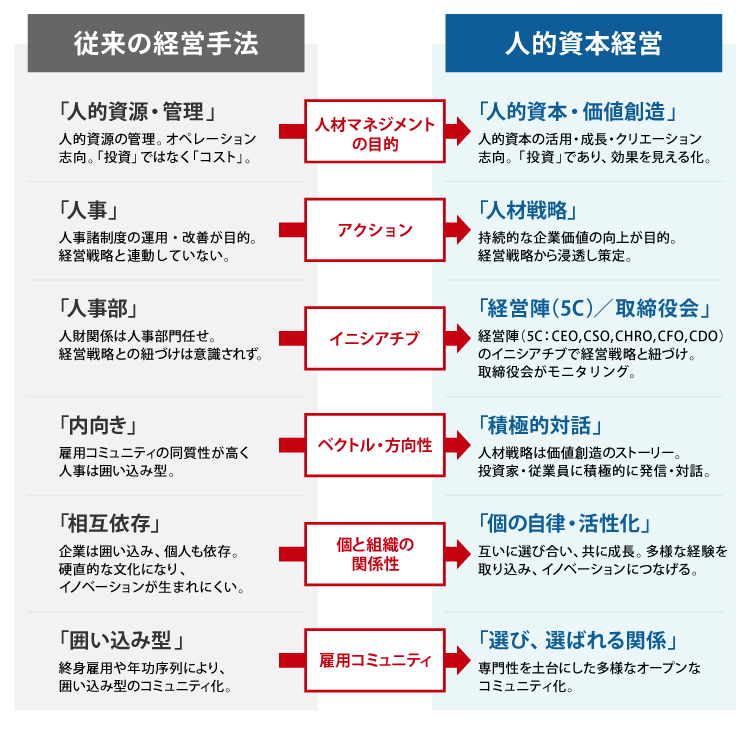

人的資本経営と従来の経営手法との違い

従来の経営手法では、「ヒト・モノ・カネ・情報」を企業の4大経営資源としていました。

中でも人材は「資源であり、コスト管理する対象」であるため、できる限り人材にかける費用を抑え、効率的に使うことが良策とされてきたのです。

一方で、人的資本経営は、人材を資源ではなく利益や価値を生む存在である「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことを重視するものです。人材にかける費用の削減や効率化を目指すのではなく、人材のスキル向上に向けた投資を行い、人材の価値を高めることで、企業の成長や企業価値向上を目指していく点が、従来の経営手法とは異なります。

■従来の経営手法から人的資本経営への移行イメージ

※経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~」より作成

人的資本経営が注目される背景

人的資本経営が注目されている背景には、市場の成熟や働き方の多様化、投資家の意識変化などから、人材の価値が見直され、企業に求められることが変化している状況があります。

ここでは、人的資本経営が注目される背景として、次の3点について解説します。

人材の価値が向上した

人的資本経営が注目される背景には、人材価値の向上が挙げられます。

世界的に人材の多様化・働き方の多様化が進む中で、従来のような画一的な人材管理ではうまくいかないケースが増えています。

人的資本経営の考え方にある、一人ひとりの事情や状況に合わせた働き方で「個」を活用し、それぞれの価値を最大限に引き出していくことが、持続的な企業の発展には必須と考えられるようになっているのです。

企業に変革が求められるようになった

人的資本経営が注目される背景には、企業に変革が求められるようになったことも挙げられます。

昨今、企業の経営にあたって世界的にESG(Environment/環境、Social/社会、Governance/企業統治)への取り組みを評価する潮流があり、特に投資家がこれを重視しています。

ESGは単に環境や社会貢献だけでなく、企業の持続可能性やリスク管理に直結しており、その中で重要視されているのが「人的資本」や「組織風土」の質です。人材のスキルや成長機会の提供、働きやすい環境づくりは企業の競争力に直結するため、対応できていない企業は変革を求められている、といえるでしょう。

また、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)推進の流れの中で、企業が時代の変化に対応し、発展していくためには、イノベーションが不可欠です。そのイノベーションを生み出すのは「人」であることからも、人的資本を重視する経営が求められています。

政策的な後押しがある

日本においては、2020年の経済産業省「人材版伊藤レポート」で人的資本経営の重要性が強調されました。

2022年にバージョンアップして発表された「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~」では、変化の激しい現代社会において企業の柔軟性とレジリエンス(回復力)の向上が求められており、人的資本経営がその実現に寄与するとされています。

具体的な政策として、有価証券報告書への企業に対する人的資本情報の開示義務が設けられました。これにより、企業はステークホルダー(投資家、取引先、顧客など)に対し、人的資本への取り組みを示す必要があります。政策の枠組みが整うことで、有価証券報告書の作成義務がない中小企業も含めた多くの企業が人的資本の重要性を再認識し、戦略的な人材投資に取り組む動きが広がっています。

人的資本経営で求められる情報開示項目

人的資本経営については、その取り組みの可視化を図るために、情報開示が必要です。

人的資本経営における情報開示とは、企業が従業員に関連するさまざまなデータや情報を開示し、ステークホルダーに企業の人的資本の状況や取り組みを示すことです。

大手企業約4,000社については、2023年3月31日以降に終了する事業年度にかかる有価証券報告書から、人的資本の情報開示が義務付けられました。中小企業に関しては、まだ開示義務はありませんが、自主的に情報を開示する企業も存在します。

具体的な、情報開示項目には、7分野19項目があります。すべての項目を実践・情報開示しなければいけないわけではなく、この中から戦略的に自社に合った項目を選んで、情報開示を行うことが奨励されています。

<「人的資本可視化指針」で情報開示が奨励されている7分野19項目>

|

分野 |

項目 |

|

育成 |

リーダーシップ |

|

育成 |

|

|

スキル/経験 |

|

|

エンゲージメント |

エンゲージメント |

|

流動性 |

採用 |

|

維持 |

|

|

サクセッション |

|

|

ダイバーシティ |

ダイバーシティ |

|

非差別 |

|

|

育児休業 |

|

|

健康・安全 |

精神的健康 |

|

身体的健康 |

|

|

安全 |

|

|

労働慣行 |

労働慣行 |

|

児童労働/強制労働 |

|

|

賃金の公正性 |

|

|

福利厚生 |

|

|

組合との関係 |

|

|

コンプライアンス/倫理 |

コンプライアンス/倫理 |

※参考:内閣官房 非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」

中小企業が人的資本経営に取り組むメリット

現状、人的資本に関する情報の開示が義務付けられているのは大企業だけですが、中小企業にとっても数多くのメリットがあります。

特に、中小企業ではまだほとんどが人的資本経営への取り組みや情報開示を行っていません。そのため、早めに取り組むことで他社との差別化が図れ、より大きなメリットが期待できます。

ここでは、中小企業が、人的資本経営に取り組むメリットについて解説します。

優秀な人材の獲得

人的資本経営に取り組むことで企業の魅力が高まり、優秀な人材を獲得できるというメリットがあります。

人的資本の考え方を採用し、取り組みに関する情報を開示することで、求職者の目にとまりやすくなります。結果的に「この企業で働きたい」と思う人が増え、優秀な人材が集まる可能性が高まるでしょう。

従業員のエンゲージメントの向上

人的資本経営への取り組みによって、従業員のエンゲージメントが向上するメリットが期待できます。

従業員に対する投資を強化することで、従業員には「自分たちの成長を惜しまない職場」と認識されるためです。従業員のエンゲージメントが高まることで、離職率の低減といった効果も期待できます。

従業員のエンゲージメントについては、以下の記事をご参照ください。

生産性の向上

人的資本経営に取り組み、従業員のスキルアップや成長を促進することで、業務の生産性が向上するメリットが得られます。

特に中小企業においては、限られたリソースを最大限に活用することが重要であり、人的資本経営はその実現を支える有効な手段です。

企業のブランド価値向上

人的資本への取り組みを外部に発信することで、企業のブランド価値が向上するメリットがあります。

積極的に人材への投資を行う姿勢は好意的に受け止められ、社会的信用のアップや企業イメージの向上にもつながります。

人的資本経営を実践するステップ

中小企業が人的資本経営を実践するには、4つのステップを踏む必要があります。流れを確認しておきましょう。

1. 経営戦略と人材戦略を紐づけて、目指す姿を確定する

人的資本経営を実践する人材戦略は、経営戦略と紐づけて策定する必要があります。

まず、企業が「どのような組織を目指すのか」を明確にして、自社の現状と目指す姿とのギャップを把握しましょう。自社の現状を把握するうえでは、人材データを見える化することも重要です。

経営戦略と人材戦略(育成計画)を連動させることで、人的資本を最大限に活用できる体制を整えられます。

2. 実現すべき成果を明確化し、KPIを設定する

人的資本経営を進めるうえで、具体的な成果を定め、測定可能な指標(KPI)を設定します。

数値化できないものについては、取り組むべき施策を定め、その進捗状況をKPIに設定するのも良い方法です。KPIを設定することで、人的資本経営の進捗を評価し、改善点を見いだすことが可能になります。

3. 施策の決定と実行

設定された目標を達成するために、必要な施策を具体的に決定し、実行に移します。研修プログラムの導入や、従業員の働きがいを向上させるための職場環境の整備などが施策の一例です。

4. 効果検証と改善

実行した施策の効果を定期的に検証し、必要に応じて改善を行います。

効果の検証には、KPIの達成状況のほか、従業員視点で見た会社とのつながりの強さを測るツール「エンゲージメントサーベイ」や有給取得率などの人事データも活用できます。

人的資本経営の実践は、中長期的な取り組みになります。定期的に効果を検証し、改善しながら継続することが重要です。

まとめ

- 人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す経営手法

- 人的資本経営が注目される背景には、人材の価値向上や企業に求められる変革の波、政策的な後押しなどがある

- 情報開示が義務つけられている大企業だけでなく、中小企業も人的資本経営に取り組むことで、「優秀な人材の獲得」「従業員のエンゲージメントの向上」「生産性の向上」「企業のブランド価値向上」などのメリットが得られる

- 人的資本経営の実践には、「経営戦略と人材戦略の紐づけ」「KPI設定」「施策の実行」「効果検証と改善」の4つのステップを踏む必要がある

人的資本経営についてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

動画テーマ:10分で学べる!人的資本経営と開示 どこからはじめる? ~「りんごの木」から学ぶ人的資本経営のあり方

上場企業の開示例だけでなく、非上場企業の事例など国内外のトレンドを踏まえてご紹介しております。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。