働き方改革とは?意味や目的、企業の取り組み事例などを簡単に解説

働き方改革とは、個々の事情に応じた柔軟な働き方を選べる社会の実現を目指した改革のことです。2019年4月から「働き方改革関連法案」が順次施行されていることもあり、徐々に社会全体に浸透してきました。

しかし、働き方改革の意味や目的、具体的な取り組み方が不明瞭という中小企業もまだ多いのではないでしょうか。

ここでは、働き方改革について、目的や導入された背景を解説。働き方改革の実現に向けて、中小企業による具体的な取り組み事例などを紹介します。

働き方改革とは?

働き方改革とは、厚生労働省によると「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で『選択』できるようにするための改革」です。

政府が掲げる「一億総活躍社会」実現のために欠かせないものと位置づけられており、従来の労務関連の法律を改正した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法案)」が2018年6月に成立しました。そして、2019年4月1日から時間外労働の上限規制など、既存の法律を改定した働き方改革関連法が順次施行されています。

国は、働き方改革関連法を整備することにより、従来の労務関連の規制を大幅に見直し、職場が労働者にとって、健康的で効率的に働ける環境になることを目指しています。

働き方改革の目的

働き方改革の目的は、労働者の生活向上と企業の生産性向上を両立させることです。

そのためには、労働者がそれぞれの事情に応じて、自分に合った働き方を選べる社会が不可欠です。企業にとっては従業員が働きやすくなることで、長期的な生産性の向上を目指します。

国際的に見ると、日本の労働生産性は非常に低い状況にあります。公益財団法人日本生産性本部がまとめた「労働生産性の国際比較 2023」という報告書によると、日本の一人当たり労働生産性は、OECD加盟38ヵ国中31位です。

労働人口の減少も伴って、日本の生産性向上は、国家的に喫緊の課題となっています。

企業には、労働者一人ひとりを大切な資本として、従来の働き方から脱却した改革を進めることが求められています。

■働き方改革を進める目的

働き方改革が必要とされる背景

働き方改革が必要とされる背景には、日本社会が直面しているさまざまな課題があります。特に、働き方改革を実施する背景として重要なのは、次の3つです。

労働人口の減少

働き方改革が必要とされる背景には、労働人口(生産年齢人口)の減少が挙げられます。少子高齢化の進む日本で、労働人口の減少は、深刻な問題のひとつです。

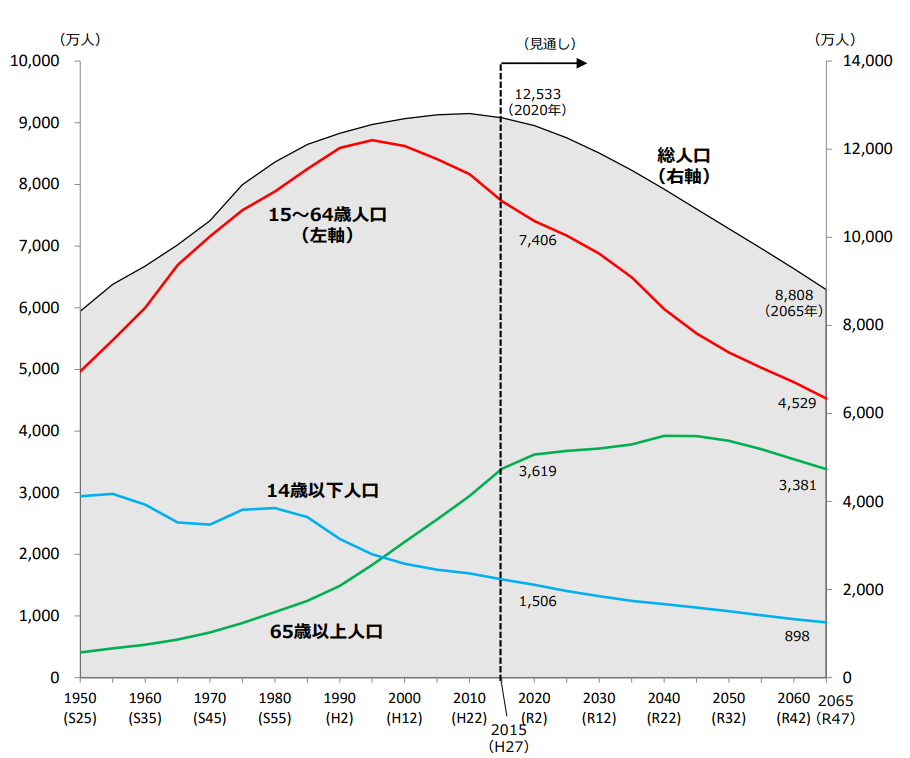

日本の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年頃にピークを迎えた後、減り続けており、2020年時点では7,406万人、2065年には約4,500万人にまで減少する見通しとなっています。

このような状況の中で企業が労働者を確保するためには、働き方改革を実施し、労働者が働きやすいような環境づくりを行う必要があります。

■人口減少と少子高齢化

※画像引用:内閣府「人口減少と少子高齢化」

長時間労働による弊害

長時間労働による弊害も、働き方改革が必要とされる背景のひとつです。

日本では多くの労働者が長時間労働を行っており、その結果、心身の不調による健康被害や、過労死といった深刻な事例が報告されています。

さらに、長時間労働は仕事と家庭の両立を困難にすることから、少子化の原因のひとつともいわれています。

働き方改革によって長時間労働を是正し、労働者のワークライフバランスが整えば、労働者の生活の質の向上が見込めます。結果的に、企業にとっては生産性の向上が見込め、社会全体としては人口減少の防止も期待できるでしょう。

雇用形態などによる待遇の格差

雇用形態などによる待遇の格差は、働き方改革が必要とされる重要な背景のひとつです。

現代社会では、共働き家庭や単身者、育児、介護を担う人など、さまざまな事情を抱える労働者が増えています。その中には、やむをえず非正規雇用を選ぶ人も多く、結果として正規・非正規間で待遇の格差が生じています。

このような格差は、労働者にとって働きづらさや不公平感を生み、労働意欲の低下を引き起こしかねません。

働き方改革は、こうした待遇格差を解消し、雇用形態に関わらず、すべての労働者が納得できる待遇を受けられることを目指しています。そのため、企業には公平で柔軟な労働条件を提供し、多様な人材が安心して働ける職場づくりを進めることが求められています。

働き方改革の内容

働き方改革では、労働者が健全で多様な働き方を選択できるようにするため、企業に対してさまざまな措置を求めています。

2019年4月から順次施行されている「働き方改革関連法」において、企業に遵守義務や努力義務を課している主な内容は以下のとおりです。

■「働き方改革関連法」による主な働き方改革の内容

横にスライドしてください

|

変更・導入されたルール |

概要 |

罰則のあり・なしなど |

|

時間外労働の上限規制の導入 |

原則として月45時間、年間360時間を超える時間外労働を禁止する |

義務規定(罰則あり) |

|

勤務間インターバル制度の導入 |

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける |

努力義務(罰則なし) |

|

年5日の年次有給休暇の取得 |

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる(すでに5日以上の有給休暇を取得している場合、時季指定は不要) |

義務規定(罰則あり) |

|

月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ |

月60時間を超える残業の割増賃金率は50%にする |

義務規定(罰則あり) |

|

労働時間の客観的な把握 |

勤怠管理システムの導入や、就業時間の正確な記録などを行う |

義務規定(直接的な罰則はなし) |

|

「フレックスタイム制」の清算期間延長 |

清算期間(労働時間の調整を行うことができる期間)の上限を3ヵ月とする |

― |

|

高度プロフェッショナル制度の導入 |

高度な専門知識を有し、一定水準以上の年収を得る労働者について、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する |

― |

|

産業医・産業保健機能の強化 |

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施する |

義務規定(産業医専任義務違反などは罰則あり) |

|

不合理な待遇差の禁止 |

雇用形態にもとづいた不合理な待遇差を禁止する |

義務規定(直接的な罰則はなし) |

|

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 |

非正規雇用労働者から、正社員との待遇差に関する説明を求められた際、説明に応じる必要がある |

義務規定(直接的な罰則はなし) |

|

行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争手続(行政ADR)の規定の整備 |

行政機関が有期雇用労働者に関して、事業主の労働管理や対応などの情報を求めたり、必要に応じて助言や指導を行ったりする法的な根拠を強化・明確化した |

|

詳しい取り組み内容については、厚生労働省のページをご参照ください。

厚生労働省「『働き方改革』の実現に向けて」

働き方改革の実現に向けた厚生労働省の取り組み

働き方改革関連法は、企業に対し、新しいルールに則った働き方を実現することを求めるものです。

働き方改革の実現に向けて、厚生労働省では以下のような取り組みを行い、企業に働きかけています。

■働き方改革に関する厚生労働省の主な取り組み

横にスライドしてください

|

取り組み内容 |

概要 |

|

長時間労働の是正 |

労働時間に関する制度の見直しや、労働基準監督署を通じて、長時間労働が疑われる事業場への監督を強化している。 |

|

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 |

正規・非正規の労働者間での不合理な待遇差を解消するため、「同一労働同一賃金」原則を推進し、どの雇用形態でも納得できる待遇について支援している。 |

|

柔軟な働き方がしやすい環境整備 |

テレワークやフレックスタイム制の導入を支援し、働く人が個々のライフスタイルに応じて柔軟に働ける環境の整備を推進している。 |

|

ダイバーシティの推進 |

ダイバーシティの推進を通じて、多様な人材が活躍できる環境整備を進めている。 |

|

賃金引上げ、労働生産性向上 |

賃金引上げや労働生産性向上のために、業務改善助成金やキャリアアップ助成金などで支援をしている。 |

|

再就職支援、人材育成 |

再就職支援、人材育成のため、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース・早期雇入れ支援コース)などの実施や、人材不足分野に係る就職支援、公的職業訓練などで支援している。 |

|

ハラスメント防止対策 |

職場におけるパワーハラスメント防止策を企業に求め、労働環境の改善を図ることで、安心して働ける職場づくりを支援している。 |

詳しい取り組み内容については、厚生労働省のページをご参照ください。

厚生労働省「『働き方改革』の実現に向けて」

働き方改革の実現に向けた企業の取り組み

働き方改革の実現に向けた企業の取り組みとしては、「健康的に働ける職場環境の整備」や「柔軟な働き方がしやすい仕組みづくり」「正規・非正規の格差解消」などが挙げられます。

ここでは、これらの3つの取り組みについて、厚生労働省「働き方改革特別サイト CASE STUDY」より、中小企業の取り組み事例とともに紹介します。

健康的に働ける職場環境の整備

企業が働き方改革に取り組む場合、従業員が健康的に働ける職場環境の整備が有効です。具体的には、時間外労働の削減やITの活用による業務の効率化などが挙げられます。

例えば、ある企業では、業務が集中する時期の残業を減らすために、コアタイムなし・清算期間3ヵ月でのスーパーフレックスタイム制を導入しました。3ヵ月のあいだで労働時間を調整できるようになったことで、時間外労働時間の削減に成功しています。

柔軟な働き方がしやすい仕組みづくり

働き方改革の実現に向けた企業の取り組みには、柔軟な働き方がしやすい仕組みづくりも有効です。具体的には、多様な休暇制度や時短勤務の導入、テレワークの推進などが挙げられます。

例えば、ある企業では海外旅行などもできるようにと、自由度の高い長期連続休暇制度を導入。また、子育ての状況に合わせて働けるように、働く時間を1日8時間のフルタイムから6時間まで、30分刻みで5段階の勤務時間を選べる制度を導入した企業もあります。労働者が柔軟に働ける環境を整備することで、職場の雰囲気も改善されたという声があがっています。

正規・非正規の格差解消

正規・非正規の格差解消も、働き方改革の実現に向けた企業の取り組みとして効果的といえるでしょう。

正規・非正規の格差解消の施策には、同一労働同一賃金の導入や、契約社員などの非正規社員から正社員登用ルールの整備などがあります。

例えば、ある企業では、正社員とパートタイム労働者の給与形態や職務ごとの責任範囲を洗い出し、内容を検証することで、不合理な処遇の違いがないかを定期的にチェックしているそうです。職務内容に準じて等級分けをし、等級に応じた賃金を設定し直すことで、格差の解消を実現しています。

まとめ

- 働き方改革とは、「働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で『選択』できるようにするための改革」

- 働き方改革は、生産年齢人口の減少、長時間労働による弊害、雇用形態などによる格差といった、現在の社会の課題を解決する上で欠かせない改革である

- 企業は、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない待遇の確保などを通じて、働きやすい環境を整える必要がある

第一生命がご紹介する福利厚生サービス【ベネフィット・ステーション】

第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが提供するサービス概要資料を無料で提供いたします。

※「ベネフィット・ステーション」は株式会社ベネフィット・ワンの登録商標です。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。