ワークライフバランスの取り組み方法とは?企業側のメリットも解説

ワークライフバランスとは、働く人々が仕事と生活の調和を図り、両方を充実させることを意味します。働き方改革が進む中、ワークライフバランスの実現は企業にとって不可欠です。

ここでは、ワークライフバランスとは何か、その取り組みが企業にとって必要な理由や取り組むメリット、具体的な取り組み方法について解説します。

ワークライフバランスとは?

ワークライフバランスは、仕事と生活が調和したライフスタイルのことです。

仕事と、仕事以外の生活のいずれか一方に偏るのではなく、両方がうまく融合し、どちらも充実している状態を指します。「生活を充実させるために仕事をしない」ということではなく、仕事と生活の両方が補完し合う関係を築くことが大切です。

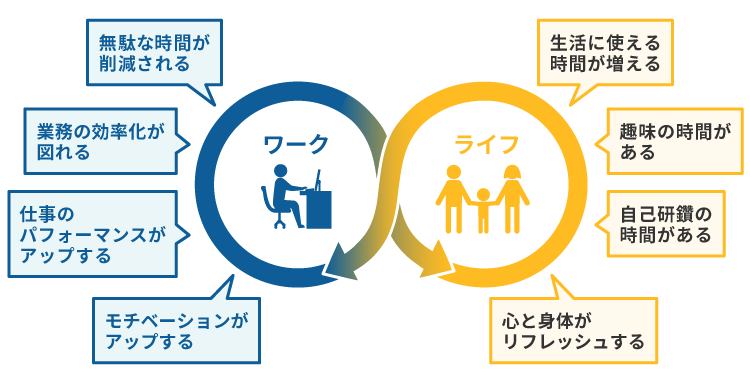

ワークとライフの好循環

ワークライフバランスは、仕事と生活の双方が補完し合う関係を築くことですが、具体的には「仕事と生活がバランスよく循環している」状態を指します。

例えば、仕事と生活がお互いに補完し合うことにより、「仕事のパフォーマンスが向上することで、生活に使える時間が増える」「生活に使える時間が増えたことで、心身のリフレッシュや自己研鑽などに時間を使える」「個人の心身が健康で、仕事のパフォーマンスがアップする」といった好循環が生まれるでしょう。

■ワークとライフの好循環

ワークライフバランスが実現した社会とは?

ワークライフバランスが実現した社会とは、どのような社会なのでしょうか。

内閣府が掲げる「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、ワークライフバランスが実現した社会を次のように定義しています。

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

具体的には、以下のような社会を指します。

<ワークライフバランスが実現した社会の例>

- 就労による経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

こうした社会の実現は、働く人々が安心して働き続けられる環境を生み出し、結果的に企業の成長にもつながるでしょう。

ワークライフバランスと似た言葉

ワークライフバランスと似た言葉として、「ワークライフマネジメント」や「ワークライフインテグレーション」といったものがあります。ただし、それぞれの言葉が意味するものは少しずつ異なります。ここでは、それぞれの言葉の意味とワークライフバランスとの違いについて解説します。

ワークライフマネジメント

ワークライフマネジメントとは、個人がみずから仕事と生活を主体的に管理し、バランスをとることを指します。企業が制度を整備するなどして、従業員をサポートするワークライフバランスとは異なり、個人の責任が重視されます。

ワークライフインテグレーション

ワークライフインテグレーションとは、仕事と生活を切り離すのではなく、統合して、どちらも充実させる考え方です。

ワークライフバランスは仕事と個人生活の境界を保ちながら、両方がうまく共存するようにバランスをとるのに対して、ワークライフインテグレーションは仕事と生活の境界を曖昧にし、互いにシームレスに結びつけて両方の効率を高めます。

ワークライフバランスに企業が取り組むべき理由

ワークライフバランスは、従業員が個人で取り組むのではなく、企業と従業員の双方で取り組まなければなりません。なぜ、企業がワークライフバランスに取り組まなければならないのか、その理由を3つ解説します。

少子高齢化による労働力不足

ワークライフバランスに企業が取り組むべき理由のひとつが、少子高齢化による労働力不足です。

日本は諸外国と比べても少子高齢化が進んでおり、2070年には総人口は約9,000万人、高齢化率は39%になると予測されています(厚生労働省「我が国の人口について」)。生産年齢人口(15~64歳)も減り続けており、2020年時点では7,406万人ですが、2065年には約4,500万人になる見通しです(内閣府「人口減少と少子高齢化」)。

このような状況下で、企業が働き手を確保するには、働きやすい環境の整備が欠かせません。また、仕事と生活を両立しやすくなることは、育児や介護による離職を減らし、少子化対策にもつながると考えられています。

価値観の多様化

価値観の多様化も、企業がワークライフバランスに取り組むべき理由のひとつです。

働き方に対する価値観は多様化し、「ライフステージに合わせて働き方を変えたい」「仕事だけでなく地域社会の活動にも参加したい」など、さまざまなニーズが生まれています。

生活の充実が仕事のパフォーマンスアップにつながると考える人も増えており、企業には従業員が働きやすい環境を整えるために、ワークライフバランスへの取り組みが求められています。

従業員の健康や事情への配慮

企業にとってワークライフバランスへの取り組みが重要な理由には、従業員の健康や個別の事情への配慮もあります。

長時間労働が常態化すると、従業員の健康が損なわれ、最悪の場合は過労死につながりかねません。また、出産や育児、介護など家庭の事情を抱えている従業員は、仕事との両立が難しいといった問題もあります。

従業員が高いパフォーマンスを発揮できるためには、健康面や個別の事情など一人ひとりの状況に配慮し、柔軟な働き方を提供することが不可欠です。

企業がワークライフバランスの実現に取り組むメリット

企業がワークライフバランスの実現に取り組むことは、多くのメリットをもたらします。主なメリットを、中小企業による実例を交えて解説します。

優秀な働き手の確保

企業がワークライフバランスの実現に取り組むメリットには、優秀な働き手の確保が挙げられます。

長時間労働の是正や多様な働き方の提供など、ワークライフバランスに積極的な企業は、求職者にとって魅力的に映ります。

例えば、ある製造業の企業では、長時間労働の習慣を見直す制度の導入と業務の見直しを実施し、所定外労働時間の13%削減、年次有給休暇の平均取得率18.2%増加に成功。

その取り組みを発信したところ、モチベーションの高い応募者が増え、応募者の質が向上しました。

生産性の向上

企業がワークライフバランス実現に取り組むことで、生産性の向上が見込める点もメリットです。

従業員が健康的かつ個々の状況に合わせて働ける環境になれば、病気による休業が減ったり、従業員のモチベーションがアップしたりします。さらに、生活の時間が増えることにより、自己啓発や趣味などに挑戦する機会が増え、それによって得られた経験や学びを仕事に活かせるなど、生産性の向上が期待できるでしょう。

例えば、ある製造業の企業では、残業が多く休みが取れない原因を丁寧に分析しました。そして、トップメッセージとして「年次有給休暇全員100%取得を目指す」と発信し、業務日報による個々の仕事の見える化や、社内コミュニケーションの強化などの対策を実施。

その結果、年次有給休暇取得率97.7%、残業時間1人平均8時間減を達成しました。従業員の意識が変わったことで、時間当たり生産性は4年前に比べて1.5倍になり、業績アップにつながりました。

離職率の低下

企業がワークライフバランス実現に取り組むことで、離職率が低下するというメリットも得られます。

従業員が、健康的かつ個々の状況に合わせて働ける環境になることで、健康問題のほか、育児や介護との両立困難を理由とした離職も防止できます。

例えば、ある製造業の企業は、女性社員の定着に課題があったことから、多能工化(従業員が多様な業務をこなせるように複数のスキルを教育すること)とテレワークの推進、有給休暇制度の充実に取り組みました。

多能工化によって、従業員同士で業務をカバーしやすくなり、有給休暇が取りやすい雰囲気と制度ができたことで、妊娠・出産や育児、介護などを機に離職していた女性社員の定着につながりました。

ワークライフバランス実践のための取り組み方法

ワークライフバランスの実現には、制度を整備するとともに、企業風土も整えていくことが重要です。代表的な取り組みについて、実例を交えて解説します。

休暇を取りやすい仕組みづくり

ワークライフバランス実践のため、休暇を取りやすい仕組みづくりも、有効な取り組み方法のひとつです。

例えば、ある企業では、製造現場の多能工化を進め、社内でできる作業を全員が対応できるようにしました。誰が休んでもカバーできる体制を整えることで、休暇を取りやすい仕組みづくりに成功し、有給休暇の取得率を上げています。

短時間勤務制度・フレックスタイム制度の整備

ワークライフバランス実践のため、個々の状況に合わせて働きやすい環境を作るには、短時間勤務制度やフレックスタイム制度の整備も、有効な取り組み方法のひとつです。

例えば、ある企業では、非正規社員を含む全職員が利用可能な、フレックスタイム制度の導入や有給休暇制度の充実化を実施しました。フレックスタイム制度により、出退勤を柔軟にしたことで、仕事の量や増減に合わせた勤務ができるようになるなど、時間外労働の削減につながっています。

テレワーク・在宅勤務の導入

テレワークや在宅勤務の導入も、ワークライフバランス実践のための取り組みとして有効です。

育児や介護などで勤務地に制限がある人も在宅しながら働くことができ、また通勤時間がなくなる分、生活の時間を増やすことにもつながります。

例えば、ある企業ではテレワーク制度の導入時に「手引き」を作成し、基本的なルールを明確にしました。また、バーチャルオフィスなどの最新システムを導入し、社員同士の円滑なコミュニケーションを支援しています。さらに、「働き方登録カード」を作り、従業員がライフイベントに応じて勤務地の選択ができる体制を整えるなど、従業員のワークライフバランス実現のために取り組んでいます。

長時間労働の削減

長時間労働の削減は、ワークライフバランスを実現する上では必須の取り組みです。

ノー残業デーを設定する、残業を申告制にするなどさまざまなやり方がありますが、ただ禁止するだけでなく、残業を生み出している要因を特定し、取り除くことが不可欠になります。

例えば、ある企業では、長時間労働を削減するために、従業員の業務業況の把握からはじめました。業務を可視化し、従業員の業務を全体に振り分ける体制が必要と考え、共同作業や情報共有ができる仕組みを構築。業務改善に取り組んだところ、時間外労働の削減につなげることに成功しました。

ワークライフバランスの実現には、福利厚生サービスの導入・充実が効果的

ワークライフバランスの実践に取り組む方法はさまざまありますが、中でも効果的なのは、企業が福利厚生サービスを導入したり、充実させたりすることです。

福利厚生サービスの導入・充実とは、一般的には従業員が利用できるレジャー施設やフィットネスジムの充実、資格取得を支援する制度などを指しますが、それだけにとどまりません。

柔軟な勤務形態の導入や休暇制度の充実、健康支援プログラムの導入、育児・介護支援といったさまざまな取り組みも含まれます。

企業が福利厚生サービスの導入や充実に取り組むことで、従業員のモチベーション向上や業務への良い影響が期待でき、ワークライフバランスの実現につながるでしょう。

まとめ

- ワークライフバランスとは、仕事と生活の両方が充実し、お互い良い影響を与えながら、相乗効果を生み出すことを指す。

- 企業が人手を確保して、持続的に発展していくには、ワークライフバランスの実現が必須。

- 企業がワークライフバランスの実現に取り組むことで、優秀な働き手の確保、生産性の向上、離職率の低下、企業イメージの向上といったメリットがある。

- ワークライフバランス実現の取り組みは、テレワークやフレックスタイムなど働きやすい環境を支援する制度や、企業風土の整備を同時に進めていくことが重要。

第一生命がご紹介する福利厚生サービス【ベネフィット・ステーション】

第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが提供するサービス概要資料を無料で提供いたします。

※「ベネフィット・ステーション」は株式会社ベネフィット・ワンの登録商標です。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。