働き方改革の具体例や企業事例5選!メリットや取り組み内容も解説

働き方改革とは、企業が職場環境や働き方そのものを見直し、従業員がより働きやすい環境を整えるための取り組みのことです。少子高齢化による人材不足や、長時間労働の見直し、そして働き方に対する価値観の多様化を背景に、多くの企業が「何から取り組めばよいのか」と課題を感じています。

ここでは、働き方改革が求められる背景や企業・従業員それぞれにとってのメリットのほか、具体的な取り組み内容や実際に取り組んでいる企業の事例を紹介します。

働き方改革が求められる背景

企業にとって働き方改革は、人材確保や生産性向上、従業員満足の向上を図るうえで欠かせないテーマとなっています。こうした取り組みが重視される背景には、労働人口の減少という大きな課題があります。

内閣府の資料「人口減少と少子高齢化」によれば、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少し続けており、2050年には5,275万人まで落ち込むと予測されています。

また、共働き世帯の増加や育児・介護といった家庭の事情により、「フルタイムで働き続けることが難しい」という声も多く聞かれるようになりました。従業員の働き方に対する価値観も多様化しており、キャリア形成やライフスタイルの両立を重視する傾向が強まっています。

こうした現状を踏まえ、企業は単に人材を確保するだけでなく、従業員が働きやすい環境を整備することが求められているのです。

働き方改革の法律

国は、長時間労働の是正や多様な働き方を推進するために、企業への支援策として法改正を行ってきました。2019年に施行された「働き方改革関連法」は、働く人の健康やワークライフバランスを守りながら、生産性の向上を図ることを目的として施行されました。

働き方改革関連法の主な内容は以下の通りです。

■働き方改革関連法の主な内容

横にスライドしてください

|

項目 |

内容 |

|

時間外労働の上限規制 |

企業は、1日8時間を超えるような法定時間外労働について、原則として「月45時間・年360時間以内」に抑える必要がある。 特別な事情がある場合でも、「年720時間以内」などの上限を設け、無制限な残業は認められない。 義務規定であり、罰則規程がある。 |

|

年5日の有給休暇取得義務 |

企業は、年次有給休暇が10日以上付与されている従業員に対して、最低5日間の休暇を確実に取得させなければならない。 義務規定であり、罰則規程がある。 |

|

同一労働同一賃金の原則 |

企業は、正社員と非正規社員の間に不合理な待遇差が生じないよう、賃金や手当などの処遇を適切に見直さなければならない。 義務規定だが、罰則規程はない。 |

|

勤務間インターバル制度の導入促進 |

企業は、従業員の勤務が終了してから次の始業までに、一定以上の休息時間を確保するよう努める必要がある。 努力義務であり、罰則規程はない。 |

働き方改革については、以下の記事をご参照ください。

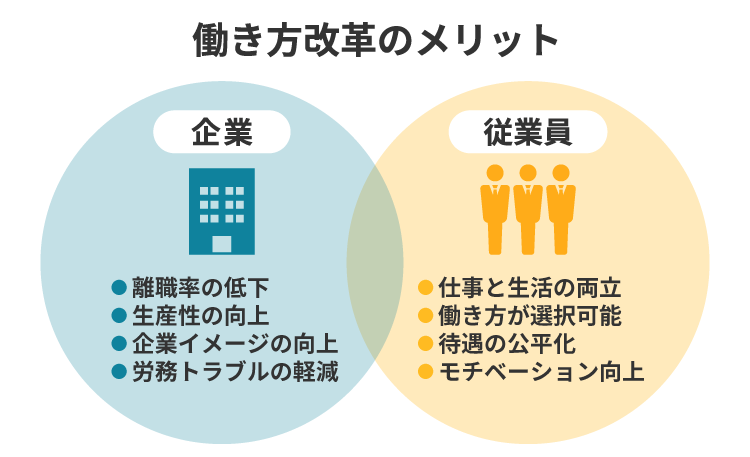

働き方改革で期待されるメリット

働き方改革に取り組むことで、企業と従業員の双方にとって多くのメリットが生まれます。企業側・従業員側それぞれで期待されるメリットは以下のとおりです。

<企業側のメリット>

- 生産性の向上や人材確保、離職率が低下する

- 無駄な業務の見直しや労働時間の適正化により、効率的な働き方が実現する

- 柔軟な勤務制度や公正な処遇により、採用力や企業イメージが向上する

- 労働基準法や働き方改革関連法などへの対応が進み、労務トラブルのリスクが軽減する

<従業員側のメリット>

- 仕事と生活の両立が可能になる

- フレックスタイムやテレワークにより、ライフスタイルに合った働き方が選べる

- 有給取得の推進や待遇の公平化により、安心できる環境で働ける

- 業務へのモチベーションや働きがいが向上する

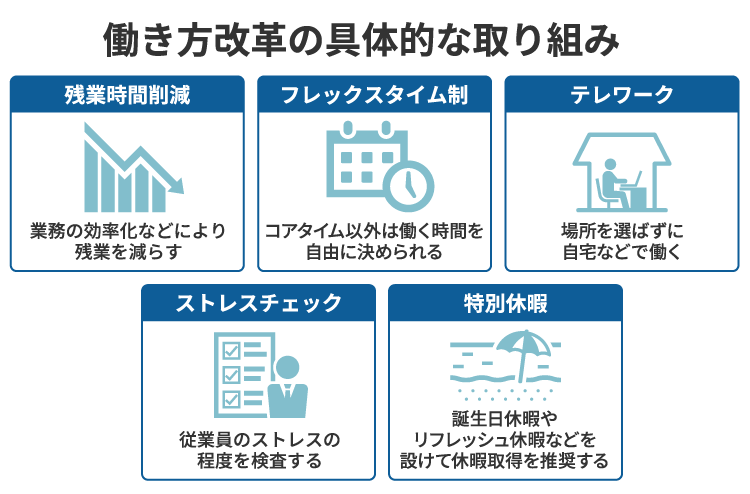

働き方改革の具体的な取り組み内容

働き方改革を実現するためには、制度の導入だけでなく、現場に即した実践が重要です。ここでは、多くの企業が取り組んでいる代表的な施策を紹介します。

残業時間削減の施策

企業は、残業時間削減の施策として、法定時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を守るだけでなく、日々の業務の中で残業を減らす仕組みを整える必要があります。例えば、業務の棚卸しによる無駄の削減、会議の短縮、ITツールによる業務効率化などが効果的です。

また、残業時間の事前申請制度を導入することで、管理職によるチェック機能が働き、不要な残業の抑制にもつながるでしょう。

フレックスタイム制度の導入

フレックスタイム制度は、コアタイム以外の勤務時間を従業員が柔軟に設定できる仕組みです。

導入することで、通勤ラッシュを避けた出勤が可能になり、従業員のストレス軽減につながります。また、保育園の送迎時間に合わせた出退勤が可能になるなど、家庭と仕事の両立がしやすくなります。

制度を効果的に運用するためには、従業員の勤務時間を正確に記録できるITツールの導入や、管理職による理解とサポートの促進が重要です。さらに、部署間での業務連携が円滑に行えるよう、会議時間や業務共有ルールを見直すといった工夫も求められます。

テレワークの推進

テレワークは、出社せず自宅などで業務を行う働き方です。

テレワークを実現するためには、業務のペーパーレス化やクラウドの活用、ウェブ会議システムの整備といった環境づくりが重要です。併せて勤怠管理の方法を見直し、勤務状況を適切に把握できる仕組みを整えることで、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、従業員の心理的負担を可視化する制度です。

常時50名以上の従業員を雇用する企業については年1回の実施が義務化されており、多くの企業がオンライン回答や外部機関との連携で対応しています。高ストレス者には産業医などによる個別面談を実施することで、早期のフォローが可能です。さらに、部署ごとの集計結果を分析して、業務量の偏りや人間関係の課題などを把握し、必要な職場環境の改善を行うことで、従業員のストレス軽減や働きやすさの向上が期待できます。

ストレスチェックについては、以下の記事をご参照ください。

特別休暇の取得率向上

通常の有給休暇に加え、誕生日休暇やリフレッシュ休暇などを設けて、特別休暇の取得率向上を図る施策も重要です。ポイントは、制度を作るだけでなく、取得しやすい雰囲気づくりと運用の工夫です。

例えば、管理職が率先して利用するほか、休暇の取得率を部門別・個人別に「見える化」し、レポートなどで共有することで、全社的な取得促進につなげます。

働き方改革に取り組んでいる企業事例5選

ここでは、実際に働き方改革を推進し、成果を上げている企業5社の取り組みを紹介します。業種や企業規模を問わず、多様なアプローチが行われており、自社での取り組みのヒントとして参考にしてください。

第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社は、国内外に展開する大手生命保険会社です。社員の心身の健康を経営の柱と位置づけ、健康経営の実践を通じて生産性と従業員満足度の向上を目指しています。

具体的には、2026年度までに健康診断の受診率100%達成を目標に掲げ、乳がん検診のために全国にマンモバスを走らせるなど、受診しやすい体制を整備しました。禁煙外来費用の全額補助や健康管理アプリの活用によって、生活習慣の改善も支援しています。さらに、全社員を対象としたセルフケア研修の導入により、メンタルヘルス対策も強化しています。

これらの取組により、エンゲージメントや生産性指標の改善に加え、「健康経営銘柄」などの外部評価も獲得しました。

詳しい取り組み内容については、第一生命のページをご参照ください。

第一生命保険株式会社「健康経営・労働安全衛生」

大成建設株式会社

大成建設株式会社は、国内外で事業を展開する総合建設会社です。業界特有の長時間労働体質を是正し、持続可能な働き方を実現することを目的に、働き方改革を進めています。

具体的には、毎年5月の大型連休や夏季に計画年休日を設定し、年間休日数を増やすとともに、残業時間の抑制に取り組みました。さらに、介護との両立を支援するため、180日間の介護休業制度や10日間の介護休暇制度を導入しました。また、建設現場ではICT技術を活用し、工程管理や安全管理の効率化を推進しています。

こうした取り組みにより、従業員の健康維持とワークライフバランスの実現を図り、過重労働の抑制に貢献しています。

詳しい取り組み内容については、一般社団法人 日本経済団体連合会のページをご参照ください。

一般社団法人 日本経済団体連合会「働き方改革事例集」

株式会社高島屋

株式会社高島屋は、百貨店業を中心に展開する老舗企業です。多様な働き方への対応を通じて、従業員の定着とモチベーションの向上を図ることを目的に、働き方改革を推進しています。

具体的には、短時間勤務制度を8つのパターンで整備し、子育てや介護を抱える社員が柔軟に働ける体制を構築。さらに、希望者のフルタイム復帰を支援するメンター制度や復職支援施策を導入するなど、多様なライフステージに応じたサポートを行っています。こうした取り組みは、職場への定着と意欲向上にもつながっています。

詳しい取り組み内容については、一般社団法人 日本経済団体連合会のページをご参照ください。

一般社団法人 日本経済団体連合会「働き方改革事例集」

株式会社三基

株式会社三基は、長崎県長崎市を拠点に土木・建築・再生可能エネルギー事業などを展開する総合建設会社です。非正規雇用者を含めた全従業員の働きがいと定着率の向上を目的に、待遇差の是正と労働環境の整備に注力しています。

具体的には、パート社員向けに就業規則を新設し、通勤手当や慶弔休暇の支給基準を明確化。現場の休憩室への掲示や相談窓口の設置によって、就業規則の周知を徹底しました。正社員登用制度の案内に加え、人事評価制度の導入も視野に入れ、今後は基本給制度の見直しも進められる予定です。これらの取り組みにより、安心して働ける環境づくりと従業員のモチベーション向上につながっています。

詳しい取り組み内容については、厚生労働省のページをご参照ください。

厚生労働省「中小企業の取り組み事例」

株式会社ムロ井

株式会社ムロ井は、岡山県と広島県に計14店舗を展開する生花小売企業です。勤怠管理業務の効率化と労働時間の短縮を目的に、働き方改革を実施しました。

具体的には、従来の手書きタイムカードを廃止し、全支店にクラウド勤怠管理ソフトを導入しました。あわせてLTE対応のタブレットを配布し、リアルタイムで勤務状況を把握できる仕組みに刷新しています。

また、ビデオチャットやメールを活用した全体会議や研修も実施。職務評価に基づく公正な処遇の実現にも取り組み、月10時間の事務作業削減や支店間の情報格差の是正、従業員の意識改革といった多面的な効果を生んでいます。

詳しい取り組み内容については、厚生労働省のページをご参照ください。

厚生労働省「中小企業の取り組み事例」

まとめ

- 働き方改革は、柔軟で多様な働き方を可能にし、企業と従業員の双方にメリットをもたらす

- 法改正により、残業時間の上限や有給休暇の取得義務などが企業に求められている

- 実際に導入されている事例には、フレックスタイム制やテレワーク、ストレスチェックなどの取り組みがある

- 企業事例では、ICT活用や健康支援、介護支援などを通じて働き方改革を実現している

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。