メンタルヘルス対策とは?職場で取り組む目的やメリットなどを紹介

メンタルヘルス対策は、従業員の心の健康を守り、働きやすい職場環境を構築するための重要な取り組みです。

現代社会において、ストレスや不安を抱える従業員が増加しており、メンタルヘルスの管理が欠かせません。では、メンタルヘルス対策の必要性が増す中、企業はどのように対応を進めていけば良いのでしょうか。

ここでは、メンタルヘルス対策についての必要性や、企業が取り組むメリットのほか、メンタルヘルス対策の取り組み内容と具体例を解説します。

メンタルヘルス対策とは?

メンタルヘルス対策とは、従業員の心の健康を維持し、職場でのストレスやメンタル不調を予防・改善するための取り組みのことです。

なお、メンタルヘルスとは「心の健康状態」を意味します。

具体的には、自身の可能性を最大限に引き出せる状態や、日常生活でのストレスに対処できる力を持ち続けられる状態のとき、心の健康状態が良いといえます。このように、良い状態でメンタルヘルスが維持されていると、個人の生産性や生活の質が向上し、社会全体にとってもポジティブな影響をもたらすため非常に重要です。

職場におけるメンタルヘルス対策は、従業員が安心して働ける環境を提供するだけでなく、企業にとっても生産性や労働環境の向上に寄与する重要な施策といえます。

メンタルヘルス対策の必要性

従業員のメンタルヘルスの不調は増加傾向にあり、メンタルヘルス対策の必要性が高まっています。

厚生労働省「令和5年『労働安全衛生調査(実態調査)』」によると、現在の仕事や職業生活に関することで、「強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある」という労働者の割合は82.7%にも上りました。

ストレスの内容として「仕事の量・質」と答えた割合は、66.7%、対人関係と答えた人の割合が29.6%です。仕事の量・質に関しては、業務量の適切な配分など、働く環境の改善が求められています。

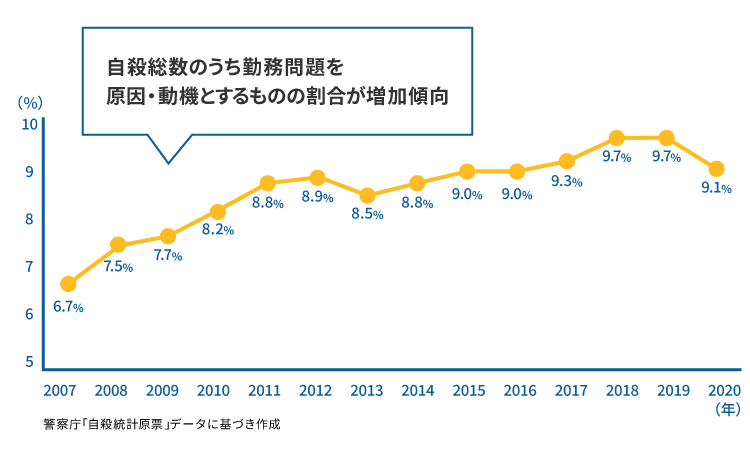

さらに、勤務問題を原因・動機とする自殺総数の割合も、過去と比べると増加傾向です。こうした現状を踏まえ、労働安全衛生法において、労働者数50人以上の事業場にはストレスチェックの実施が義務付けられています(50人未満の事業場は努力義務)。

このような実態を鑑みると、メンタルヘルス対策の導入は企業にとって必要不可欠な施策といえるでしょう。

■勤務問題を原因・動機とする自殺総数の割合の推移

※「動画テーマ:5分で学べる!企業がメンタルヘルス対策をする目的」より作成

ストレスチェックの義務化については、以下の記事をご参照ください。

メンタルヘルス対策で得られるメリット

メンタルヘルス対策を実施することで、企業や従業員が得られるメリットは多岐にわたります。

ここでは、主に以下の3つのメリットについて解説します。

離職・休職の防止につながる

メンタルヘルス対策を行うと、従業員の離職や休職の防止につながります。

メンタルヘルス対策を実施することで、従業員の業務に対するモチベーションが向上し、この会社で働き続けたいという意欲につながる効果が期待できます。結果として、離職・休職を防止し、従業員の定着率の増加も期待できるでしょう。

組織の活性化につながる

メンタルヘルス対策は、従業員のモチベーションを高めるだけでなく、組織の活性化にもつながります。

メンタルケアが行き届いた職場では、従業員が自分の力を発揮しやすくなり、結果として生産性の向上やイノベーションの促進が期待できます。

コンプライアンスを強化できる

メンタルヘルス対策で従業員のストレスが緩和すれば、コンプライアンスの強化も期待できます。

例えば、メンタルヘルスが不調の場合、部下に日頃のストレスをぶつけてパワハラを起こしたり、不平不満を募らせて、SNSに社内情報などを悪評として書き込んでしまったりすることが起こりえます。

メンタルヘルス対策を実施することでストレスを緩和し、これらのリスクを防止することで、コンプライアンスの強化につなげることが可能です。

メンタルヘルス対策の取り組み内容

メンタルヘルス対策にあたって、まずは取り組み内容の全体像を解説します。

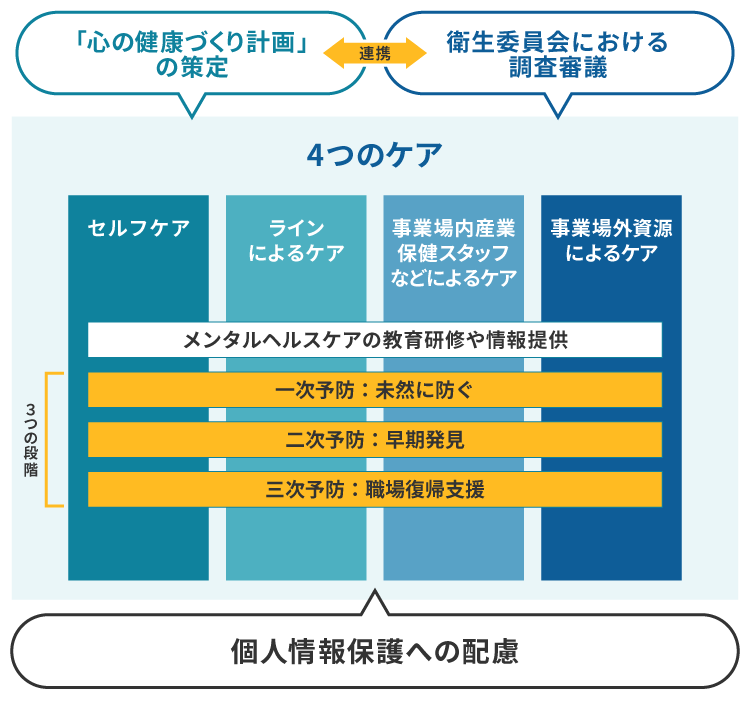

■メンタルヘルス対策の全体像

※厚生労働省「職場における心の健康づくり」を参考に作成

メンタルヘルス対策は、職場における労働者の心の健康を維持・向上させるため、目的や実施主体にもとづいて体系的に進められます。目的には、「3つの段階」があり、それぞれの段階においてセルフケア、ラインによるケア、産業医などによる事業場内のケア、外部専門家によるケアの「4つのケア」が連携します。

なお、「3つの段階」や「4つのケア」は、管理者を含む全労働者を対象とした、メンタルヘルスケアの教育研修や情報提供と並行して進めていくことが重要です。

これらのケアを効果的に推進するためには、まず厚生労働省が推奨している「心の健康づくり計画」を策定し、職場全体で取り組む方針を明確に示します。この計画には、従業員のストレスチェック実施やケア体制の整備が含まれています。

そして、衛生委員会における定期的な調査審議を通じて、実際の対策の進捗状況や課題を確認し、必要に応じて改善を図ることが大切です。なお、衛生委員会の設置義務がない事業場では、衛生や安全に関して従業員の意見を聞く機会を設ける必要があります。

さらに、対策を進める際には、個人情報の保護にも十分な配慮が必要です。

ストレスチェックやメンタルヘルス相談などで得られる個人の健康情報は、適切に管理され、プライバシーが守られるように、情報の取扱規定やセキュリティ対策を整えることが求められます。

メンタルヘルス対策で押さえておきたい「3つの段階」

メンタルヘルス対策は、体系的に進めることが重要です。ここでは、メンタルヘルス対策の目的に該当する、3つの段階について解説します。

一次予防:未然に防ぐ

一次予防は、メンタルに不調をきたさないよう、未然に防ぐ段階です。

代表的な方法としては、ストレスマネジメント研修の実施やストレスチェック制度の導入などがあります。従業員自身がストレスに気づき、早期に対処することで、深刻なメンタル不調を未然に防ぐことができます。

二次予防:早期発見

二次予防は、従業員のメンタル不調を早期に発見し、適切な対応を行う段階です。

例えば、産業医との面談機会の提供や、社内相談窓口の設置などが考えられます。早期発見により、従業員のメンタルの不調が重症化する前に、適切なケアを受けさせることが可能になります。

三次予防:職場復帰支援

三次予防では、メンタル不調となった従業員の、職場へのスムーズな復帰を支援する段階です。

例えば、職場復帰支援プログラムの策定や復職時の勤務調整などを行うことで、従業員の復帰をサポートし、再発防止にもつなげます。労働者健康安全機構では事業規模ごとに「職場復帰支援にかかるモデルプログラム」を作成しており、こうした資料を参考にしながら段階的に職場復帰を促すと効果的です。

職場復帰支援プログラムについては、以下の外部サイトをご参照ください。

独立行政法人 労働者健康安全機構「職場復帰支援にかかるモデルプログラム」

メンタルヘルス対策に有効な4つのケア

メンタルヘルス対策に有効な4つのケアとは、誰が実施するかという視点から分類されています。4つのケア方法を適切に取り入れて、効果的なメンタルヘルス対策を実現しましょう。

セルフケア

セルフケアとは、従業員自身がストレスに気づき、その対処方法を身につけることを目指したケアです。

企業は、従業員がみずからのメンタル状態をチェックする方法や、リラクゼーション法などの知識を提供し、従業員の健康管理をサポートします。

ラインによるケア

ラインによるケアは、管理職や上司が従業員のメンタルヘルスをサポートするための取り組みです。

職場環境の把握や改善、部下の相談対応などが含まれます。上司が適切に対応することで、従業員の不安を軽減し、職場全体のストレスを減少させる効果が期待できます。

事業場内産業保健スタッフなどによるケア

事業場内産業保健スタッフなどによるケアとは、自社の産業医や保健師、人事労務管理スタッフなどが行うケアのことです。

専門知識を持ったスタッフが、従業員の健康状態を把握し、適切なアドバイスや支援を提供することで、メンタル不調の早期発見や対応が可能になります。

また、セルフケアやラインによるケアが機能するように支援する機能も持っています。

事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアとは、企業の外部にある専門機関や専門家と連携して支援を行う方法です。

企業の規模によっては、社内に産業医や保健師を設置できないケースもあるため、事業場外資源を有効活用します。例えば、EAPを導入して外部のカウンセリングサービスや医療機関を活用することで、より専門的なサポートを受けることができます。

EAPについては、以下の記事をご参照ください。

メンタルヘルス対策の具体例

これからメンタルヘルス対策に取り組むうえで、具体的に何をすれば良いのでしょうか。メンタルヘルス対策について、具体的にできるアクションを4つピックアップして紹介します。

ストレスチェックの活用

定期的にストレス状況について検査を行うストレスチェックは、実施して終わりではなく、活用方法も検討しましょう。

具体例として、ストレスチェックの結果について部署や職種ごとに分析を行い、職場環境の改善に活かすなどの活用方法があります。また、保健師など専門家に依頼し、従業員向けにストレスチェックの見方や活用方法について研修を行うことで、効果的なセルフケアにつながります。

相談しやすい環境づくり

メンタルヘルス対策では、従業員が相談しやすい環境づくりが大切です。

ある企業では、相談窓口に男性・女性両方を複数人配置し、相談者自身が応対者を選べるようにしたり、相談しても人事評価に影響しないことを明確にしたりするといった環境づくりを行っています。これらの対策によって、従業員からの相談件数が大幅に増え、メンタル不調の早期発見などに役立っています。

ハラスメント対策の推進

企業全体でハラスメントの防止を宣言し、社内外に周知することで、従業員のメンタルヘルス対策につながる例があります。

ある企業では、社内におけるハラスメント防止として、管理職を対象とした研修の実施に加え、パート社員を束ねる非管理職に対しても実施。さらに、ハラスメントに関する専用の相談窓口を設けるといった対策も行っています。

保健師による従業員面談の実施

メンタルヘルス対策の具体例として、保健師による従業員面談の実施も挙げられます。

例えば、ある企業は保健師とコンサルティング契約を結んで、全社員の健康相談を年2回実施し、メンタル不調の未然防止や早期発見につなげています。

このほか、すべての都道府県に設置されている産業保健総合支援センターに相談することで、実施相談や情報提供を受け、社内規程の整備や研修に活かす例もあります。

なお、第一生命においても、メンタルヘルス対策に関するソリューションをご提案可能ですので、ぜひご相談ください。

まとめ

- メンタルヘルスとは「心の健康状態」のこと

- メンタルヘルス対策とは、従業員の心の健康を維持し、職場でのストレスやメンタル不調を予防・改善するための取り組みのこと

- メンタルヘルス対策によって、離職・休職の防止や組織の活性化、コンプライアンス強化につながる

- メンタルヘルス対策において、「3つの段階」と「4つのケア」を理解しておくことが大切

メンタルヘルス対策についてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

動画テーマ:5分で学べる!企業がメンタルヘルス対策をする目的

メンタルヘルスについてその定義から留意すべき法令や観点を原理原則に沿って労務初心者でもわかるように解説しております。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。