従業員の健康管理とは?企業が取り組む理由やメリットなどを解説

従業員の健康管理は、生産性の向上や休職・離職防止などの観点から、企業にとって必要な取り組みです。しかし、企業としてなぜ従業員の健康も管理しなければならないのか、何に取り組めば良いのかわからないことも多いようです。

ここでは、従業員の健康管理に企業が取り組むべき理由やメリットを踏まえ、健康管理に関する具体的な取り組みについて解説します。

従業員の健康管理とは?

従業員の健康管理とは、健康の維持・向上を目的に、従業員の健康状態を把握したり、健康異常の早期発見や予防に努めたりすることです。もとの健康状態に回復するための労務管理も含まれます。

近年では「健康経営」という考え方が注目されており、従業員の健康に積極的に関与する姿勢が重要視されています。企業は従業員の安心・安全な労働環境の提供を通じて健康経営を進めることが可能です。

結果的に、生産性や従業員の満足度の向上が期待できます。

従業員の健康管理が必要な理由とは?

従業員の健康管理が必要な理由は、健康管理の実施が法律上義務付けられているほか、企業の社会的責任として要請されているからです。

労働契約法では、従業員に対する企業の配慮義務として「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と明記されています。

また、労働安全衛生法も従業員の安全や健康を守るための具体的な基準を定めており、企業が職場環境の改善や定期的な健康診断、ストレスチェックなどを実施することを義務付けています。

■労働安全衛生法により企業が行うべき主な措置

横にスライドしてください

|

措置の内容 |

概要 |

|

労働時間の把握 |

長時間労働者などに対して面接指導を行うため、労働時間の状況を把握しなければならない |

|

産業医の選任 |

常時50人以上の労働者を使用する場合、産業医を選任しなければならない |

|

産業医・産業保健機能の強化 |

事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理などに関する勧告を報告しなければならない |

|

衛生管理者の選任 |

常時50人以上の労働者を使用する場合、専属の「衛生管理者」を選任しなければならない |

|

衛生委員会の設置 |

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、「衛生委員会」を設置しなければならない |

|

健康診断の実施 |

従業員に対して年1回、医師による健康診断を受けさせる義務がある |

|

ストレスチェックの実施 |

心の健康確保のため、毎年ストレスチェックを受けさせる必要があり、その結果、本人からの申し出があれば医師との面接を受けさせる必要がある(ただし労働者 50名未満の事業場については努力義務) |

|

医師による面接指導と医師の意見を踏まえた改善措置 |

特定の条件を満たす従業員には、医師による面接指導を行わなければならない |

|

健康管理手帳の交付 |

健康障害を生ずるおそれのある業務に従事したことのある従業員には、離職時や離職後に「健康管理手帳」の交付を受けさせる必要がある |

|

健康障害防止関係の各種手続きの実施 |

健康障害を引き起こす危険性のある化学物質、石綿、有害物などを取り扱う場合、健康障害を防止するための措置をとるとともに、労働基準監督署に対する届出が必要 |

※厚生労働省宮城労働局「職場における健康の確保」

かつて、従業員の健康管理は個人の自己責任と捉えられていました。しかし、健康経営など従業員の価値向上に努める考え方が広まり始めたことで、社会的責任として、企業側が従業員の健康管理に積極的に関与する姿勢が求められているのです。

健康経営については、以下の記事をご参照ください。

従業員の健康管理に取り組むメリット

企業が従業員の健康管理に取り組むことで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、3つのメリットについて解説します。

生産性向上につながる

従業員の健康管理に取り組むメリットとして、生産性向上につながる点が挙げられます。

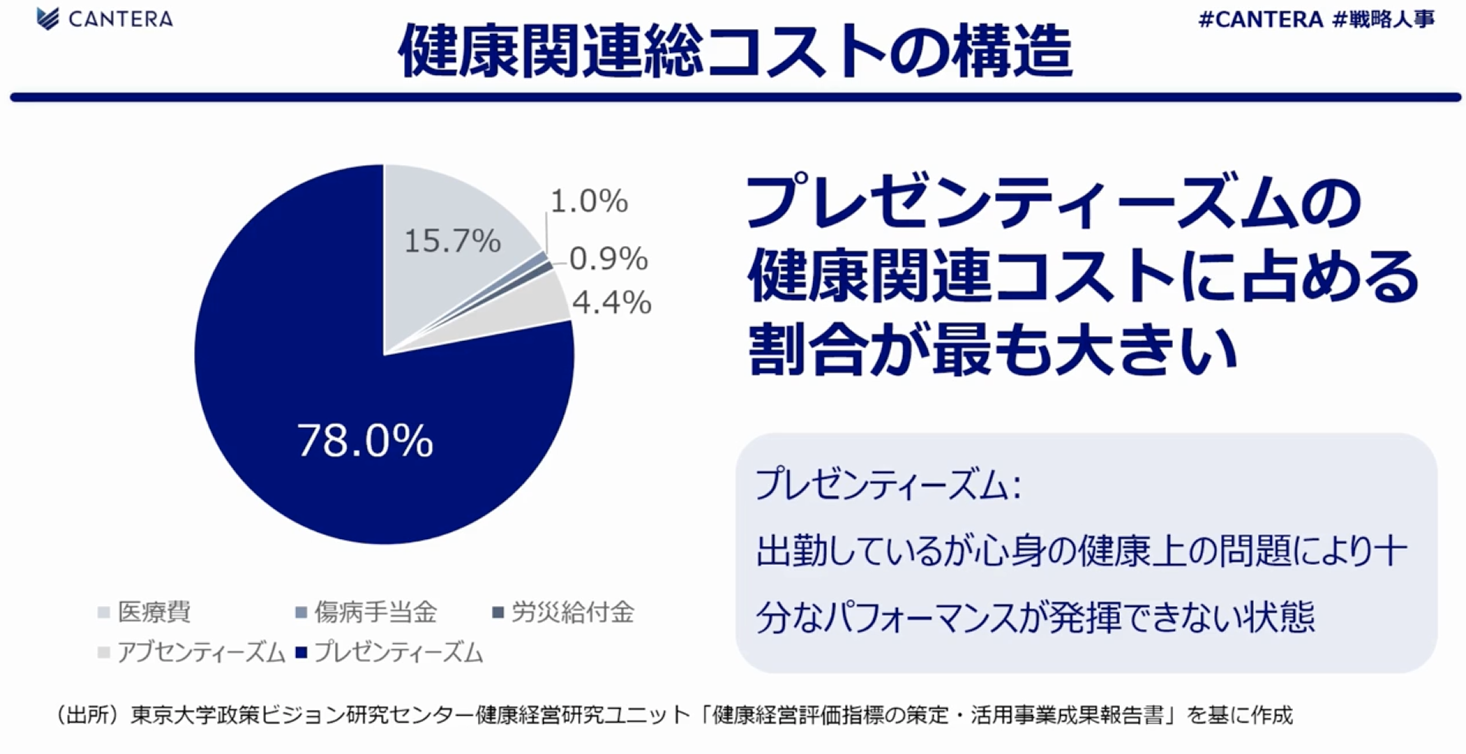

従業員が病気で休むなど、直接的に生産できない状態が続くと、生産性が落ちることは明白です。しかし、企業が特に注意しておきたいのが「プレゼンティーズム」という状態です。

プレゼンティーズムとは「従業員が出勤はしているものの、心身の健康上の問題により、十分なパフォーマンスを発揮できない状態のこと」を示します。例えば、仕事を休むほどではないが、頭痛や腰痛などから、仕事に集中できない状態のことです。

東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニットの研究報告によると、企業の健康関連の総コストのうち、プレゼンティーズムが78%を占めています。健康管理を通じてプレゼンティーズムを含めた心身の不調を改善すれば、従業員の集中力や効率が向上し、結果的に生産性の向上が期待できるでしょう。

■健康関連コストに占める「プレゼンティーズム」の割合

※引用:「動画テーマ:従業員の健康に配慮すべき理由」

休職・離職の防止につながる

健康管理に取り組むことで、休職や離職の防止につながるメリットがあります。

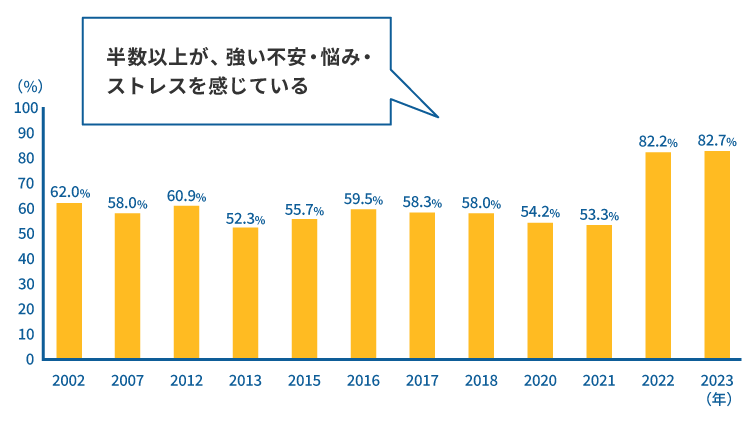

厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によれば、82.7%の従業員が強い不安・悩み・ストレスを感じているという結果でした。なお、2002年~2021年の同調査では60%前後でしたが、2023年では82.7%と、ここ数年で急増しています。

これは、管理職向けの研修・セミナーのほか、従業員のメンタルヘルスケアの実施が急務といえる状態です。

企業は従業員の悩みに寄り添って従業員のメンタルヘルスケアを実施し、休職・離職を防止しましょう。

■不安・悩み・ストレスを感じている従業員の割合の推移

※厚生労働省「労働安全衛生調査(実態調査)」より作成

企業のイメージアップにつながる

健康管理に取り組むことで、企業のイメージアップにつながるメリットが得られます。

従業員の健康に配慮し、健康経営を重視する企業は、求職者や取引先からも信頼を得やすく、社会的信用も高まるため、採用活動やビジネス面でも有利です。

少子高齢化が進み採用に苦戦する企業も多い中、健康管理に取り組むことが、企業のイメージアップにつながり、求職者に選んでもらうための1つの武器になります。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を重視している投資家にとっても健康経営により従業員の労働環境が改善されることは魅力的に感じられ、融資が得られやすくなるでしょう。

企業が従業員の健康管理のためにできる取り組み

企業が従業員の健康をサポートするためには、日々の取り組みを通じて心身の健康維持を促すことが重要です。ここでは、従業員の健康管理のためにできることについて、6つの具体例を紹介します。

健康増進アプリ・Well-Being向上アプリを導入する

従業員の健康管理のためにできることとして、従業員が自分で健康管理が行えるように、アプリを導入する方法があります。

健康増進アプリやWell-Being(ウェルビーイング)向上アプリとは、健康に関する情報を記録・管理したり、歩数や消費カロリーなどの健康データを集約したりできるアプリのことです。

従業員の健康管理のため、運動量や睡眠の質、ストレスレベルといった健康に関する情報を可視化し、セルフケアを支援することができます。

安否確認システムを活用する

従業員の健康管理のために、安否確認システムを活用する企業もあります。

安否確認システムとは、地震・津波などの自然災害時や感染症拡大時などに企業が従業員の安否状況を確認できるシステムです。中には、日次で従業員の健康状態を確認できる機能を持つシステムもあり、日々の健康管理としても活用できます。

職場環境を快適に整備する

従業員の健康管理のため職場環境を快適に整備することも重要です。

例えば、オフィスの温度や湿度を適切に設定し、日当たり・風通しの改善を行うことなどが挙げられます。従業員が業務に集中できるように騒音対策を施す、業務に十分なスペースの確保などの取り組みも有効です。

安全衛生情報センター「快適職場づくりとその効果」によると、快適な職場づくりに取り組んだことで、「職場での働きやすさ・生産性が向上した」「職場での疲労感やストレスが少なくなった」と回答した割合が半分以上にのぼるなどの効果を見せています。

福利厚生を充実させる

従業員の健康管理のために、福利厚生を充実させることは非常に有効です。

福利厚生の一環で取り組める健康管理には、カウンセリングやメンタルヘルス対策などの身体的・精神的な健康に関する支援のほか、食事や運動のサポートも挙げられます。例えば、バランスの良い食事を提供するため、社員食堂の設置や食事の宅配サービスを導入したり、運動不足解消のためスポーツジムの優待利用を可能にしたりすることです。

健康に関する福利厚生を充実させることで、従業員が健康を意識しやすい環境を作り出すことができます。

健康に関する研修やセミナーを行う

企業が従業員の健康管理のために、健康に関する研修やセミナーを行うことも有効な施策といえます。

従業員自身が健康管理に意識を向け、能動的に行動できるような意識づけを行っていくためには、健康に関する知識を蓄えることも大切です。

なお、研修やセミナーへの参加率を向上させるためには、従業員の興味・関心を引く仕掛けづくりが必要です。

例えば、オンライン形式での配信やスマホで手軽に受講できるようにしたり、受講を完了することで特典が受けられるなどゲーム感覚で楽しめたりできる工夫を取り入れるようにしてみましょう。

相談窓口を設置する

従業員の健康管理のためには、心身の不調に関する相談窓口を設置することも大切です。

心と体の健康問題に関する相談窓口については、必ずしも設置が義務付けられているわけではないものの、社内外の相談窓口を設置したり、産業医やカウンセラーを配置したりするなどの企業も増えています。

従業員が気軽に話をできる体制を整えることで、不調の早期発見と対応を図れるでしょう。

まとめ

- 従業員の健康管理は、法律によって義務付けられている

- 従業員の健康管理に取り組むメリットには、「生産性向上」「休職・離職の防止」「企業のイメージアップ」がある

- 従業員の健康管理のためにできる具体例として、健康管理アプリの導入や職場環境の整備、福利厚生の充実などがある

従業員の健康管理について、さらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です