ストレスチェックの義務化とは?実施の目的や導入方法、注意点を解説

労働者50人以上の事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています※。

労働者のメンタルヘルス不調の防止や職場環境の改善を目的としていますが、具体的な実施方法など、正しく理解していない企業も少なくありません。

ここでは、ストレスチェックの義務化について、ストレスチェックの実施方法や注意点のほか、実施の目的、義務化された背景なども解説します。

※「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布され、 2025年5月14日以降3年以内の政令で定める日より、常時50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務となります。

ストレスチェックの義務化とは?

ストレスチェックの義務化とは、労働安全衛生法によって2015年12月から、労働者50人以上の事業場において年1回以上のストレスチェックの実施が義務づけられたことを指します。

ストレスチェックの対象となる労働者の範囲は、一般定期健康診断の対象者と同じで、以下の2つの要件を両方とも満たす人です。

<ストレスチェックの対象者の要件>

- 契約期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれている、またはすでに1年以上の雇用実績がある

- 週の労働時間が正規労働者の4分の3以上

パート・アルバイト従業員や契約社員も、要件を満たせば対象となります。

派遣社員については、ストレスチェックの実施義務は派遣元の企業であるため、派遣先の企業では対象外となり、人数にカウントする必要もありません。

健康診断の対象者については、こちらの記事をご参照ください。

ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、労働者が自身のストレスレベルを把握するための簡単な検査です。

質問票に回答した内容を集計・分析し、ストレス要因や身体的・精神的な反応を調べます。なお、人事評価への利用を避けるため、人事権を持つ人は、実施者や実施者の補助をする実施事務従事者にはなれません。

労働者全員に対してストレスチェックを実施し、その結果を活用することで、職場の課題やサポート体制を明確にし、適切な改善策を講じることが可能になります。そのため、ストレスチェックは、労働者の心のケアを行う「メンタルヘルス対策」の取り組みのひとつにもなっています。

企業によるメンタルヘルス対策については、こちらの記事をご参照ください。

EAP(メンタルヘルスが不調な従業員のケアを目的に支援するプログラム)については、こちらの記事をご参照ください。

ストレスチェック実施の目的

ストレスチェック実施の目的は、職場でのメンタルヘルス不調や精神疾患の発症を未然に防ぐことです。多くの人はストレスを感じながらも、自分の不調に気づけないことが少なくありません。ストレスチェックは、労働者が自身の心の状態を把握する重要なきっかけになるといえるでしょう。

さらに、ストレスチェックの結果をもとに医師の判断を精査し、必要に応じて配置転換などの対策を講じることで、職場環境の改善も見込めます。結果的に、労働者のメンタルヘルス不調や精神疾患の予防につながる効果が期待できます。

ストレスチェックの実施が義務化された背景

ストレスチェックの実施が義務化された背景には、現代の職場環境における深刻なメンタルヘルス問題があります。

厚生労働省が公表した「令和6年版 過労死等防止対策白書」によれば、仕事や職業生活に関して、強い不安やストレスを感じる労働者の割合は2023年で82.7%に達しています。このことから、多くの人が職場で大きな負担を抱えていることがわかります。

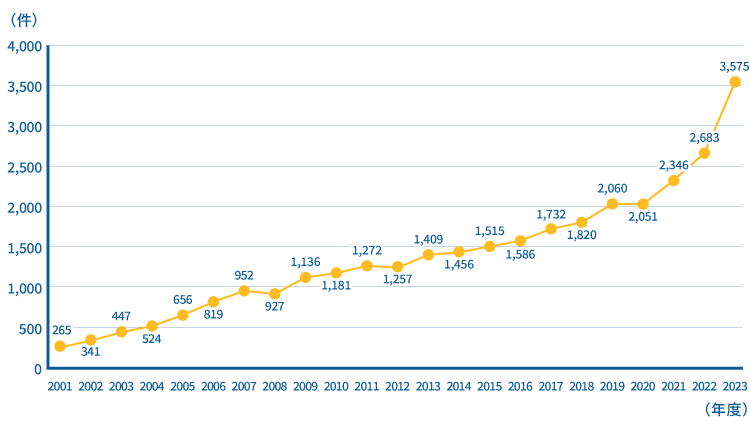

また、精神障害を理由とした労災請求件数も年々増加しており、企業や社会全体にとって、労働者のメンタルヘルス対策が重要な課題となっています。

■精神障害を理由とした労災請求件数の推移

※厚生労働省「令和6年版 過労死等防止対策白書」より作成

このような状況を受け、企業には労働者のメンタルヘルスを守る取り組みが強く求められるようになりました。ストレスチェックはその一環として、職場環境の改善やメンタルヘルス不調の早期発見に大きな役割を果たしています。

ストレスチェックの実施状況

厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況」によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、ストレスチェックの実施をしている事業所は65%でした(有効回答数7,832件)。これは、さまざまな取組内容がある中では最も高い数値です。

事業所規模別に見ると、従業員50~99人の企業での実施率は85.2%でした。規模が100~299人の事業所では94.9%、それ以上の規模の事業所では100%近く、ストレスチェックが実施されています。労働者50人以上の事業場ではストレスチェックの実施は義務となっているので、50人以上の事業場であれば、実施の割合を100%にすることが必要です。

また、ストレスチェックを実施した事業所のうち、29.5%は結果を活用していないことがわかっています。ストレスチェックを実施しただけで、その内容を分析し、活用しなければ、労働者のメンタルヘルス不調の防止や職場環境の改善をしていくことは難しいでしょう。

ストレスチェック制度の導入と実施方法

企業がストレスチェックを確実に実施し、結果を活用するには、ストレスチェック制度を導入することが肝心です。

ここでは、ストレスチェック制度の導入と実施方法について解説します。

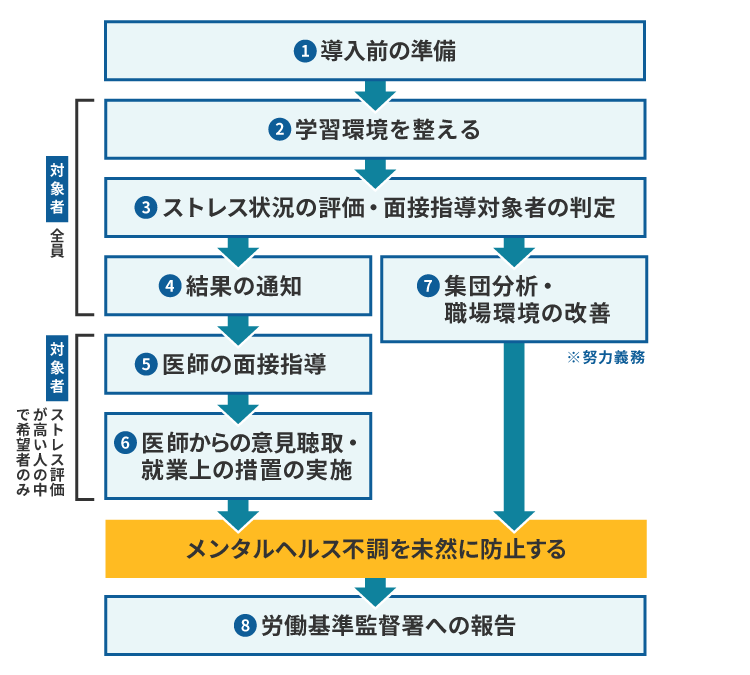

■ストレスチェック制度の導入と実施方法

※厚生労働省「簡単!導入マニュアル」(2019年7月)より作成

1. 導入前の準備

ストレスチェック制度を導入するには、ストレスチェックの実施方法や社内ルールの策定などの事前準備が必要です。

まず、企業として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」といった方針を明確にした後、衛生委員会で具体的な実施方法を検討しましょう。衛生委員会とは、職場の安全や従業員の心身の健康維持や増進、そして職場環境の改善など、産業保健活動の取り組みを審議する場のことで、業種や労働者の人数によって設置が義務づけられています。

衛生委員会で話し合う主な事項としては、以下が挙げられます。

<検討が必要な主な項目>

- ストレスチェックを誰が実施するか

- どの方法で実施するか(紙、Webなど)

- ストレスが高い人の選び方

- 面接指導を誰に依頼するか

- 集団分析の方法と結果の活用

- 実施後の結果保存先

次に、話し合いで決まった内容を社内規程として文書化し、全労働者に周知します。また、実施体制や役割分担を明確にすることも重要です。具体的には、制度全体を統括する担当者、ストレスチェックを実施する医師や保健師、結果の管理を行う事務従事者など、それぞれの役割を定めます。

2. ストレスチェックの実施

ストレスチェック制度の準備が完了したら、ストレスチェックの実施に移ります。

質問票を対象者に配布し、記入してもらいましょう。質問票の内容に法的な決まりはありませんが、「ストレスの原因」「ストレスによる心身の自覚症状」「働く人に対する周囲のサポート」の3つの項目が含まれている必要があります。

何を使えば良いか分からない場合は、厚生労働省が公表している「職業性ストレス簡易調査票」を利用するのがおすすめです。

また、オンラインで実施する場合は、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を活用しましょう。

3. ストレス状況の評価・面接指導対象者の判定

ストレスチェックの質問票を回収したら、医師などの実施者がストレスを評価し、医師による面接指導が必要な者を選んでいきます。

選ばれる目安としては、メンタルヘルス不調の自覚症状が高い人や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い人などです。

4. 結果の通知

ストレスチェックの結果は、結果内容に関わらず実施者から直接、本人に通知されます。企業が結果を知るには、本人への結果通知が行われた後、本人の同意を得なくてはなりません。

なお、ストレスチェックの結果は、企業がセキュリティの確保など必要な措置を講じたうえで、5年間保存する必要があります。

5. 医師の面接指導

ストレス状況の評価から、医師による面接指導が必要と判断された労働者のうち、希望者のみ医師による面接指導を実施します。

労働者本人からの面接指導の申し出は、結果の通知から1ヵ月以内、医師による面接指導の実施は本人による申し出からさらに1ヵ月以内に行わなくてはなりません。

6. 医師からの意見聴取・就業上の措置の実施

医師による面接指導が行われた後、企業は医師から意見聴取を行います。

企業は、意見聴取の内容をもとに、労働者に対して労働時間の短縮や職場の変更など、就業上の必要な措置を実施します。

なお、医師からの意見聴取は、面接指導後1ヵ月以内に行います。

また、医師による面接指導や意見聴取の内容などは、ストレスチェックの結果と同じく5年間の保存が求められます。保存形式は、紙でも電子データでもかまいません。

7. 集団分析・職場環境の改善

「3. ストレス状況の評価・面接指導対象者の判定」の後、ストレスチェックの結果を、部署や課、グループごとに分析し、職場環境の改善に取り組みます。

この分析・職場環境の改善は努力義務とされており、必ずやらなければいけないものではありませんが、ストレスチェックの結果を活かすためにも実施するのがおすすめです。

8. 労働基準監督署への報告

50人以上の労働者を常時使用している事業場では、結果を労働基準監督署に報告する義務があります。

ストレスチェックを実施しないこと自体に対する罰則はありませんが、報告を怠ると最大で50万円の罰金が科されるので、実施後はすみやかに報告を行いましょう。

なお、報告はオンラインでも可能です。

ストレスチェックの実施が努力義務のケース

ストレスチェックの実施義務は労働者50人以上の事業場です。

以下のケースにおいての実施は努力義務となっています。しかし、大切な労働者を守るために、義務化されていなくてもストレスチェックを実施することをおすすめします。

労働者50人未満の事業場

労働者50人未満の事業場でのストレスチェック実施は、努力義務とされています。

しかし、厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概要」によると、労働者が10~29人の事業所においても、ストレスチェックの実施率は58.6%に上りました。

実施対象の条件を満たさないパート・アルバイト従業員

週の労働時間が正規労働者の4分の3未満のパート・アルバイト従業員は、ストレスチェックの実施対象にはなりません。

しかし、「契約期間の定めがない、または1年以上の雇用が見込まれている、またはすでに1年以上の雇用実績がある」場合で、週の労働時間が正規労働者の2分の1以上の人については、ストレスチェックの実施が奨励されています。

ストレスチェック実施にあたっての注意点

ストレスチェックの実施に当たっては、いくつか気をつけたい点があります。次に紹介する注意点を怠り、違反した場合は罰則を科されることもあるので、十分に注意しましょう。

結果を理由に不利益な取り扱いをしない

ストレスチェック実施にあたって、結果を理由に不利益な取り扱いをしてはなりません。

ストレスチェックの結果や、労働時間の短縮などの就業上の措置を願い出たこと、ストレスチェックを拒否したことなどを理由として、従業員に不利益な扱いをすることは禁止です。

例えば、解雇や雇い止め、不当な配置転換、職位の変更など、いずれも労働安全衛生法で禁じられています。

プライバシーの保護に配慮する

ストレスチェックの実施にあたっては、検査を受ける従業員のプライバシーの保護にも配慮しましょう。

ストレスチェックの結果や面接指導の内容は個人情報にあたり、実施者には守秘義務が課されます。人事担当者も、従業員本人の同意なく結果を見ることや、必要な範囲を超えて結果の共有も行えません。

なお、従業員本人から医師による面接指導の希望があった場合は、企業が結果を知ることに同意があったものとみなされます。

従業員に受診を強制しない

ストレスチェック実施にあたっては、企業から従業員に受診を強制することはできないので注意してください。

ストレスチェックは、企業がストレスチェックの実施義務を負っているだけで、従業員がチェックに応じる義務は課されていません。

ストレスチェック実施を拒否された場合は、制度の意義や目的のほか、個人情報の保護や不当な扱いが禁止されていることなどを説明し、再度受診をすすめてみましょう。

まとめ

- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、従業員に対し、年1回以上のストレスチェックとその結果にもとづく面接指導などが義務化されている

- ストレスチェック実施の目的は、職場におけるメンタルヘルス不調や精神疾患の発症を未然に防止すること

- ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要とされた場合、対象者本人が希望すれば、その機会を設け、医師の意見に従って就業上必要な措置を実施する必要がある

- ストレスチェックの結果を理由に不利益な取り扱いをしたり、本人の同意なく実施者以外が結果を共有したりすることはできない

従業員のメンタルケアについてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

会社でも日常的に起こるであろう、精神疾患の代表例をご紹介しております。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。