ウェルビーイングとは?健康経営との違いや取り組むメリットを解説

近年、働き方の多様化が進む中、「ウェルビーイング」への注目が高まっています。その背景には、従業員個人の幸福感の変化とともに、企業が従業員に果たすべき役割も変化しつつあることが考えられます。

一方で、企業として取り組みを始めるために、何から手をつけたら良いのか迷う人もいるでしょう。

ここでは、ウェルビーイングについて、健康経営との違いや注目される理由のほか、企業が取り組むメリットなどを解説します。

ウェルビーイングとは?

ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態を指す概念で、個人の幸福と深く結びついています。

ここでは、ウェルビーイングについてより理解を深めるために、一般的に提唱されている定義やウェルビーイングを左右する4つの因子について解説します。

ウェルビーイングの定義

ウェルビーイング(Well-being)とは、「個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること」を指す概念です。

この概念は1946年に世界保健機関(WHO)が「健康」について定義した際に初めて使用されました。

WHOによると「Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.(健康とは、単に病気や虚弱でないことを指すのではなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態を指す)」としています。

これがウェルビーイングの本質的な意味です。

※公益社団法人日本WHO協会「世界保健機関(WHO)憲章とは」

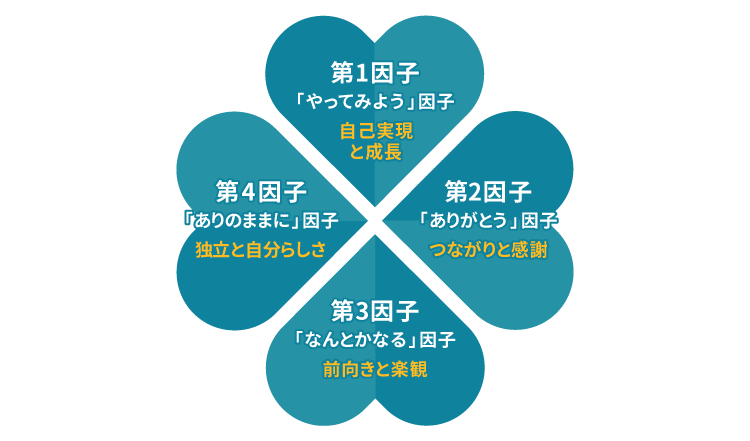

ウェルビーイングを左右する4つの因子

ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的に良好な状態を意味しますが、「状態」というからにはそれが一時的・瞬間的ではなく、持続的であることが必要です。

日本の幸福学研究の第一人者である前野隆司氏は、ウェルビーイングを持続的な状態にする要因として、次の4つがあるとしています。

<4つの「幸せ因子」>

- 第1因子:「やってみよう」因子(自己実現と成長)

- 第2因子:「ありがとう」因子(つながりと感謝)

- 第3因子:「なんとかなる」因子(前向きと楽観)

- 第4因子:「ありのままに」因子(独立と自分らしさ)

前野氏によれば、「夢や目標に向かって主体的に努力することができ(やってみよう因子)」「人とのつながりに対して感謝や思いやりの気持ちを忘れず(ありがとう因子)」「ポジティブに(なんとかなる因子)」「自分らしく(ありのままに因子)」生きている人が、幸せを感じる傾向にあるといいます。

他人と自分を比較し、社会的地位やお金・モノなどからも幸福を感じることはできるかもしれませんが、比較によって得た幸福感は長続きしません。4つの幸せ因子に表現されるような、お金では買えない幸福感のほうが長続きするといえるでしょう。

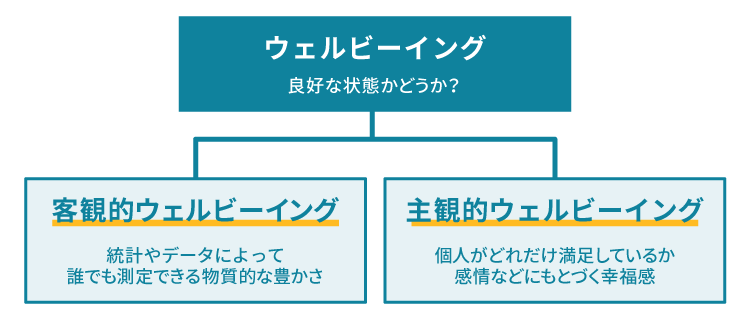

客観的ウェルビーイングと主観的ウェルビーイング

ウェルビーイングは、「客観的ウェルビーイング」と「主観的ウェルビーイング」の2つに分類されます。

これらは、幸福を異なる観点から捉えたものです。

近年、企業はこの2つのウェルビーイングを意識し、従業員の幸福感を高めるための施策を取り入れるようになっています。物質的条件を整えるだけでなく、主観的ウェルビーイングの向上が、持続的な幸福をもたらす重要な要素とされているのです。

主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイングの違いは以下のとおりです。

客観的ウェルビーイング

客観的ウェルビーイングは、統計やデータによって測定される物質的な豊かさを表します。

例として、生涯賃金、平均寿命、大学進学率などが挙げられます。これらの数値は、個人や社会全体の物質的な豊かさを示す指標として用いられ、健康や経済的安定といった要素が含まれます。

しかし、客観的ウェルビーイングだけでは内面的な幸福感を完全には捉えられません。

主観的ウェルビーイング

主観的ウェルビーイングは、個人が自身の生活や仕事に対してどれだけ満足しているかを測る指標で、感情や認識にもとづく幸福感を示します。

具体的には、仕事や日常生活への満足度、ポジティブな感情の頻度など、数値化が難しいものの、内面的な幸福を深く反映する要素です。経済の成熟により、物質的な豊かさだけではなく、こうした精神的な充実が重視されるようになりました。

ウェルビーイング経営と健康経営の違い

企業が従業員の幸福を実現するために職場環境を整える取り組みとして、「ウェルビーイング経営」と「健康経営」があります。これらはともに従業員の健康や幸福を目指していますが、目線が異なります。

ウェルビーイング経営は、従業員目線で企業が従業員のウェルビーイングを実現するために職場づくりを行うことです。目的として、従業員の幸福を考えた経営を行います。

一方で健康経営は、企業目線で企業の利益を重視しながら従業員の健康管理を行います。結果的に従業員の健康が守られますが、目的はあくまで企業の収益向上です。

健康経営については、以下の記事をご参照ください。

ウェルビーイングが注目される理由とは?

ウェルビーイングが近年注目を集める背景には、いくつかの重要な要因があります。ここでは、主な理由を3つ解説します。

価値観が多様化したため

ウェルビーイングが注目される理由のひとつが、従業員の価値観が多様化していることです。

かつては、生活水準の向上が幸福に直結すると考えられていましたが、現在では物質的な豊かさだけでなく、体験や感情の充実といった精神的な豊かさも重視されるようになっています。

こうした価値観の変化に対応するため、企業にも新たな働き方への対応が求められており、ウェルビーイングが注目されているのです。

SDGsの目標として掲げられているため

持続可能な開発目標(SDGs)の目標として掲げられていることも、ウェルビーイングが注目される理由のひとつです。

SDGsは、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すために掲げられた、17の国際目標のことです。その中のひとつに「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」という目標があります。ここでのウェルビーイングは、子供から大人まで、すべての人が健康でいられること、安心して暮らせる福祉サービスが受けられる状態として使われています。

SDGsの目標として掲げられたことで、国際的な基準としてもウェルビーイングがより注目されるようになりました。

コロナ禍で働き方や生活が変化したため

コロナ禍で働き方や生活が変化したことも、ウェルビーイングが注目されるようになった理由のひとつです。

新型コロナウイルスの影響で働き方や生活のスタイルが大きく変わり、リモートワークが普及しました。これにより、通勤時間の削減や仕事と生活のバランスの見直しが進んだ一方、コミュニケーション不足や孤独感によるメンタルヘルスの課題も顕在化しました。

こうした変化に伴い、企業は従業員のウェルビーイングを高めるための取り組みが不可欠となっています。

企業がウェルビーイングの実現に取り組むメリット

企業がウェルビーイングに取り組むことは、従業員の幸福を高めるだけでなく、組織全体に大きなメリットをもたらします。ここでは、企業がウェルビーイングの実現に取り組むメリットを解説します。

生産性向上につながる

ウェルビーイングの実現に取り組むメリットは、企業の生産性向上につながることです。

『ハーバード・ビジネス・レビュー』(ダイヤモンド社)に発表された研究によると、幸福度の高い社員の創造性はそうでない社員の3倍高く、生産性は31%高く、売上も37%高いと報告されました。

さらに、欠勤率や業務上の事故の発生率も大幅に低下するため、ウェルビーイングに取り組むことは、企業全体の生産性向上にもつながります。

離職率の低下につながる

ウェルビーイングの実現に取り組むことで、従業員の満足度が向上し、結果的に離職率の低下につながるメリットも得られます。

従業員が転職を考えるきっかけとして、職場に対する不満やストレスが大きな原因になっていることがあります。企業がウェルビーイングの実現に取り組むことで、従業員が転職を考えるきっかけを減らすことにつながり、離職の防止が図れるでしょう。

人手不足の解消につながる

企業がウェルビーイングの実現に取り組むことで、人手不足の解消につながるメリットが得られます。

働きやすい環境は求職者にとっても魅力的です。ウェルビーイングの一環として、ワークライフバランスを整え、子育てや介護などと両立しながら働ける環境を整備できれば、求人へ応募したい人・応募できる人が増え、人手不足の解消につながります。

具体的には、テレワークやフレックスタイム制度の導入などが有効です。

ワークライフバランスについては、以下の記事をご参照ください。

ウェルビーイングに取り組む方法

ウェルビーイングを実現するために、企業が具体的に行うべき取り組みを見ていきましょう。従業員の幸福を高めるためには、以下のような方法が有効です。

担当部門を明確にする

ウェルビーイングの取り組みを始めるにあたって、まず必要なのは、担当部門を明確にすることです。

多くの場合、人事部がこの役割を担いますが、ほかの部署から代表者を選び、専門チームを編成する方法もあります。

どの部門が責任を持つのか明確にすることで、ウェルビーイングの取り組みが計画的に進められます。

既存の人事施策を見直す

現在の人事施策を見直すことも、ウェルビーイングに取り組む方法のひとつです。

例えば、1on1ミーティングの実施を見直すことも有効な方法でしょう。上司と部下が定期的に行う1対1の面談は、部下の声を聞き、やりたいことや悩みを把握する場として活用できます。

1on1を有効に活用し、部下の自己開示を促すことで、ウェルビーイングの向上が期待できるでしょう。

スポーツの実施に取り組む

スポーツもまたウェルビーイングに有効な取り組み方法のひとつです。

企業は、従業員が運動を習慣化できるよう支援することで、ウェルビーイングの実現につなげることができます。例えば、スポーツジムの優待利用や社内のスポーツイベントの定期開催などが有効な施策です。

健康のために運動を継続することは難しいといわれますが、こうした取り組みがモチベーション維持に役立ちます。

まとめ

- ウェルビーイングとは、個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な状態を指す概念

- ウェルビーイングが注目される背景には、価値観の多様化やSDGsの目標として掲げられたこと、コロナ禍を経て働き方や生活が変化したことなどが挙げられる

- 企業がウェルビーイングの実現に取り組むメリットには、主に「生産性向上」「離職率低下」「人手不足解消」などがある

- ウェルビーイングに取り組む方法として、部門担当者を明確にする、既存の人事施策を見直す、スポーツを実施することなどが有効です

第一生命がご紹介する福利厚生サービス【ベネフィット・ステーション】

第一生命グループの株式会社ベネフィット・ワンが提供するサービス概要資料を無料で提供いたします。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。