福利厚生を充実させる6つのメリットとは?制度の目的も簡単に解説

福利厚生は、企業が従業員に提供する給与以外の報酬やサービスです。

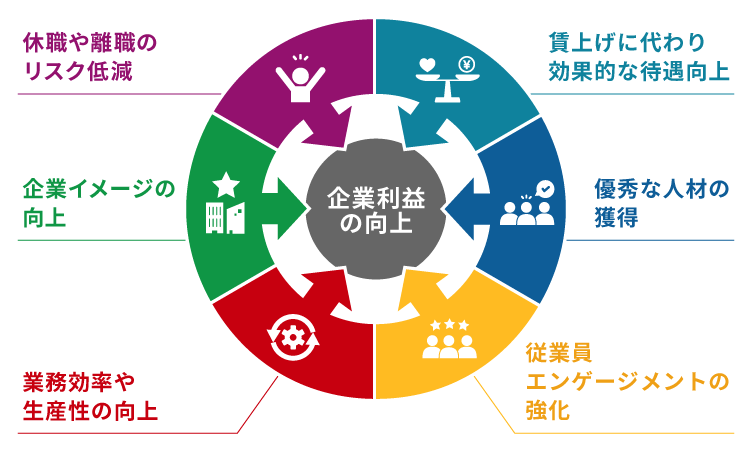

福利厚生を充実させることは、優秀な人材の獲得や定着、生産性向上などのメリットが期待できるため、企業にとって重要性の高い施策として注目されています。

一方で、コストや管理負担などのデメリットがあるのも事実です。そのため「本当に福利厚生を充実させるメリットがあるのか」「どのように充実させればよいのか」と悩む担当者も多いのではないでしょうか。

ここでは、企業が福利厚生を充実させるメリットやデメリットのほか、充実させるためのポイントについて解説します。

福利厚生とは?

福利厚生とは、企業(雇用主)が従業員(労働者)に提供する、給与以外の報酬やサービスのことです。福利厚生の目的は、従業員とその家族の生活の安定と質の向上を図ることにあります。

福利厚生は大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つに分類されます。

法定福利厚生は法律で企業に義務づけられている制度で、健康保険や厚生年金保険などの社会保険が代表例です。一方、法定外福利厚生は企業が独自に設ける制度で、社宅制度や研修制度、レクリエーション支援などが含まれます。福利厚生の充実を図るという場合、多くは「法定外福利厚生の充実」を指します。

■福利厚生の種類と内容

横にスライドしてください

|

種類 |

内容 |

具体例 |

|

法定福利厚生 |

法律で義務づけられた制度 |

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険 など |

|

法定外福利厚生 |

企業が任意で設ける制度 |

社宅制度、交通費支給(非課税限度額を超えない範囲)、研修制度、法定健康診断以外の付加的な健康診断、レクリエーション支援 など |

福利厚生を充実させるメリット

福利厚生の充実は、人材確保から企業イメージの向上まで幅広い効果をもたらします。ここでは、企業が福利厚生を充実させることで得られる主なメリットについて解説します。

賃上げに代わり効果的な待遇向上につながる

賃上げを実施すると、企業にとっては固定費のひとつである人件費が増加するだけでなく、給与額に連動して社会保険料等の負担も増加します。

また、従業員も賃上げされた分、社会保険料や税金などの増加で手取り額に大きな変化が見られないため、大幅な賃上げでない限り、待遇が改善された実感はあまり得られません。

しかし、福利厚生は給与のように所得税や住民税の課税対象にならない場合が多く、従業員にとっては税負担なしでサービスを受けられるメリットがあります。企業にとっても給与を上げることなく従業員への待遇向上につながるメリットがあるため、コスト効率の良い方法といえるでしょう。

優秀な人材を獲得しやすくなる

福利厚生の充実は、優秀な人材を獲得しやすくなるメリットがあります。株式会社労務行政発行の「労政時報4061号(2023年8月11日)」によると、新卒学生が就職先を決定する際に「福利厚生」を重視する傾向があり、住宅補助や休暇制度がある企業のほうが、求職者の関心を集めやすいといえるでしょう。

同じ業務内容で同じ給与水準の企業が複数ある場合、福利厚生の充実度が最終的な判断基準となることも少なくありません。特に優秀な人材ほど複数の企業から内定を得る可能性が高いため、福利厚生の差別化は採用競争力の向上に直結します。

従業員エンゲージメントが強化され定着率が向上する

福利厚生が充実している企業では、従業員が「会社に大切にされている」という実感を持ちやすく、組織への愛着や貢献したいという「従業員エンゲージメント」が強まる傾向があります。その結果、仮に他社からの誘いがあったとしても、現在の職場に留まる選択をする従業員が増え、定着率の向上が期待できます。

特に、育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する一定の従業員が希望した場合は時短勤務制度(または代替措置)の実施が義務付けられています。

そのため、育児中の従業員には時短勤務制度や企業内保育所の設置、家族の介護が必要な従業員には介護休暇制度や在宅勤務制度など、ライフステージの変化に応じた支援制度を設けることが大切です。

「この会社でなら長く働き続けられる」という安心感が生まれ、長期的な定着につながるでしょう。

▼従業員エンゲージメントについては、以下の記事をご参照ください。

業務効率や生産性の向上につながる

健康促進やストレス軽減を目的とした福利厚生を充実させることで、結果的に従業員の集中力や仕事への意欲を高め、業務効率化や生産性の向上につながります。特にオフィスでの休憩スペースの設置やフィットネス支援などが効果的です。

従業員の心身の健康が保たれることで、病気による欠勤や早退が減り、安定した労働力を確保できます。また、リフレッシュした状態で業務に取り組むことで、集中力などのパフォーマンスが向上するというメリットも期待できるでしょう。

企業イメージが向上する

福利厚生が充実していることは、企業の魅力として対外的にアピールできる要素になります。

「福利厚生を充実させ、従業員を大切にする企業」というイメージは、顧客や取引先からの信頼獲得にもつながります。特に、近年は企業の社会的責任(CSR)への関心が高まっており、従業員への配慮が手厚い企業は「社会的に責任のある企業」として評価される傾向にあるといわれています。

福利厚生を充実させることで、従業員を大切にする企業としてのイメージが向上し、SNSや口コミを通じて企業の良い評判が広がるメリットも期待できるでしょう。

休職や離職のリスク低減につながる

福利厚生の充実は、体調不良やメンタルヘルスの不調などによる休職や、離職のリスク低減というメリットも得られます。

健康診断やメンタルヘルスケア、ストレスチェックなどは法的に義務付けられている制度ですが、これらに加えて人間ドックの費用補助やカウンセリング制度の充実など、企業独自の健康支援制度を導入することで、従業員の健康問題をより早期に発見・予防できます。

その結果、休職や離職を防ぐことができ、人材確保や業務の継続性確保といった企業経営の安定化につながるでしょう。

▼メンタルヘルスケアやストレスチェックについては、以下の記事をご参照ください。

福利厚生を拡充させるデメリット

福利厚生の充実にはメリットが多い一方で、企業が注意すべきデメリットもあります。ここでは、福利厚生を拡充する際に知っておくべきデメリットについて解説します。

導入や運用にコストがかかる

福利厚生制度を新たに見直し、新規の制度を導入・運用させるには、制度設計費用、システム導入費、各種手当や保険料、施設維持費など、新たな費用が発生します。これらは企業にとって継続的な経営負担となり、特に予算が限られている場合には大きなデメリットとなり得るでしょう。

福利厚生に割り当てられる予算に対し、どの制度を優先するかの選択が重要です。また、従業員数の増加にともない福利厚生費も増加するため、将来的な事業計画との整合性を考慮した制度設計が求められます。

制度運用の管理負担が大きい

福利厚生制度の運用面において、利用状況の管理や従業員からの問い合わせ対応、制度内容のアップデートなど、担当者にかかる業務は少なくありません。福利厚生の種類が増えるほど、人事部門の業務負担が増える点もデメリットです。

特に複数の制度を同時に運用する場合、それぞれの利用規則や申請手続きが異なるため、管理の複雑化が避けられません。適切な運用のためには、外部委託の検討も必要になる場合があります。

すべての従業員にとって満足とは限らない

従業員の年齢やライフスタイルによってニーズが異なるため、一律の福利厚生制度ではカバーしきれない点がデメリットです。例えば、育児支援制度は子育て世代には喜ばれますが、単身者には直接的なメリットを感じにくいといえるでしょう。

また、勤務地や職種によっても利用できる制度に差が生じることがあり、従業員間で不公平感が生まれる可能性もあります。すべての従業員が等しく恩恵を受けられる制度設計が理想ですが、現実的には困難な側面があります。

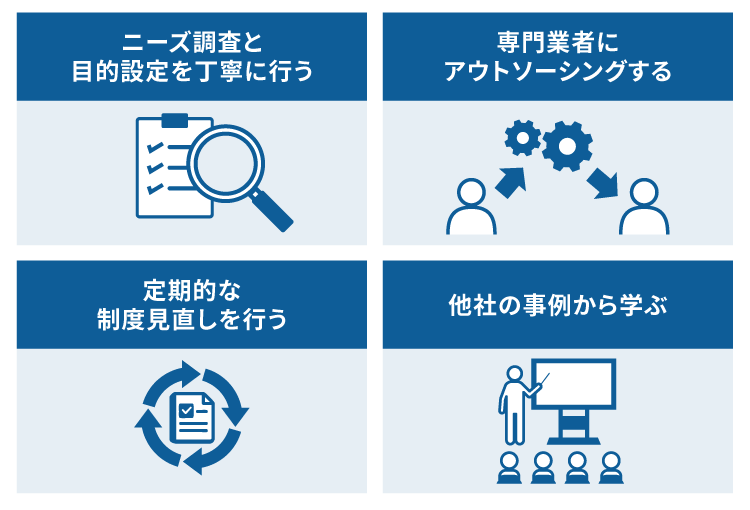

福利厚生を充実させるポイント

福利厚生を効果的に運用するためには、戦略的な取り組みが必要です。ここでは、福利厚生を充実させるポイントについて解説します。

ニーズ調査と目的設定を丁寧に行う

福利厚生を充実させるポイントとして、従業員アンケートや面談を通じて、実際に求められている制度を把握することが肝心です。導入の目的を明確にすれば、効果測定も行いやすくなります。

年齢層、性別、家族構成、勤務形態などの従業員属性によってニーズは大きく異なるため、詳細な調査が必要です。また、定期的にニーズの変化を確認し、時代に合わせた制度の見直しを行うことも重要でしょう。

▼従業員が選ぶ人気の福利厚生制度については以下の記事をご参照ください。

専門業者にアウトソーシングする

福利厚生を充実させるポイントとして、福利厚生の専門業者へのアウトソーシングもおすすめです。外部へ委託することで、制度の質を保ちながら管理負担を軽減できます。また、自社で個別に制度を整備・運営するよりも総コストを抑えられる場合があります。

特に中小企業では、限られた人員で多様な福利厚生を提供するのは現実的ではありません。専門業者による外部サービスを活用することで、大企業と同レベルの福利厚生を従業員に提供できる可能性があります。

▼外部サービスの利用がおすすめの「カフェテリアプラン」については以下の記事をご参照ください

定期的な制度見直しを行う

福利厚生を充実させるポイントとして、時代や働き方の変化に応じて、福利厚生制度を定期的に見直すことをおすすめします。利用率の低い制度は廃止・変更し、効果的な制度に注力することが大切です。

特にテレワークの普及やライフスタイルの多様化により、従来の福利厚生では対応しきれないニーズが生まれているかもしれません。年1回程度、定期的に見直しを行い、時代に適応した制度へとアップデートさせていくことが求められます。

他社の事例から学ぶ

充実した福利厚生制度を実施している企業の事例を参考に、自社に合った制度を模索することもポイントです。特にベンチャー企業や大手企業のユニークな制度には学ぶ点が多くあります。

ただし、他社の制度をそのまま導入するのではなく、自社の企業文化や従業員のニーズに合わせてカスタマイズすることが重要です。業界や企業規模の違いなども考慮した上で、参考にする事例を選定しましょう。

まとめ

- 福利厚生を充実させるメリットには「賃上げに代わる効果的な待遇改善手段」「優秀な人材の獲得」「従業員の定着率向上」「業務効率や生産性の向上」「企業イメージの向上」「休職や離職のリスク低減」がある

- 福利厚生を拡充させるデメリットには「導入・運用コストの発生」「制度運営の管理負担の増加」「すべての従業員を満足させることの困難さ」がある

- 福利厚生を充実させるポイントは「ニーズ調査と目的設定を丁寧に行う」「専門業者にアウトソーシングする」「定期的な制度見直しを行う」「他社の事例から学ぶ」などがある

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。