リスキリングとは?意味や注目される理由、制度の導入メリットを解説

近年、企業が社会の変化に対応し、人手不足を解消するための重要な取り組みとして「リスキリング」が注目を集めています。この動きは中小企業にも広がっており、従業員のスキル向上を通じて、持続可能な成長を目指す企業が増えているようです。

リスキリングは、「学びなおし」「技能の再習得」などに言い換えられることがありますが、同じ学びに関する取り組みでも、リカレント教育や生涯学習などとは何が違うのでしょうか。

ここでは、リスキリングが注目されている理由や、中小企業がリスキリング制度を導入するメリット・デメリット、リスキリング制度の導入方法などについて解説します。

リスキリングとは?

リスキリングとは、社会の変化に対応し新しい仕事や業務に就くため、働く人が新しいスキルを身につけることを指します。

「学びなおし」と言い換えられることがありますが、単なる学びなおしではなく、新しい仕事や業務に活かしていくために新しくスキルを身につけていくことがポイントです。

企業が従業員に対してリスキリングを求める場合は、企業のありたい姿(企業が描く将来像)に向かうために、従業員に学びなおしてもらい、新しい仕事や業務についてもらうことを指します。新たなスキルを身につけ、企業にとって有益な人材になってもらうために、導入する制度が「リスキリング制度」です。

リカレント教育や生涯学習との違い

社会人が新たな知識やスキルを身につける学びとしては、「リカレント教育」や「生涯学習」といった学習方法もあります。それぞれの意味とリスキリングとでは、以下のような違いがあります。

リカレント教育とリスキリングの違い

リカレント教育とは、個人が社会に出てから、自分がありたい姿に向かって学びなおすことを指します。「リカレント(recurrent)」とは、日本語では「反復」や「循環」といった意味です。

個人が、必要なタイミングで必要な教育を受け、また仕事に戻るといったイメージです。例えば、休職して大学院に入り、また復帰するなど、一時的に職から離れて教育機関で学びなおす場合をリカレント教育と呼びます。

一方のリスキリングは、企業が、企業のありたい姿に向かうために、新しい仕事や業務について従業員に学びなおしてもらうことを指します。

個人が自発的に学ぶのではなく、企業が戦略的に従業員に新しいスキルの獲得を促す点、業務と並行しながら学ぶ点で、リカレント教育とは異なります。

生涯教育とリスキリングの違い

生涯教育とは、個人が生涯に渡って行うあらゆる学びを指します。

その内容は、学校教育から家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味まで幅広く、仕事や業務との関係の有無を問いません。

一方のリスキリングは、従業員に新しいスキルを獲得してもらい、それを仕事や業務に活かしてもらうことを目的に、企業が戦略的に行う施策です。また、生涯教育では学習のスタイルはさまざまですが、リスキリングは、業務と並行しながら学ぶのが一般的である点も異なります。

リスキリングが注目される理由

近年、リスキリングが注目されている背景には、技術の進歩などによってもたらされた社会の変化に対応するため、企業が経営戦略・人材戦略を変化させている状況があります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)推進の流れの中で、さまざまな企業が、経営戦略や商品・サービス、業務フローなどの見直しを進めています。それに伴い、デジタル技術を活用した新しい仕事や業務が生まれ、その担い手が必要になってきているのです。

しかし、昨今はどの業界も人手不足が深刻で、新しい仕事・業務に必要なスキルを備えた人材の確保が容易ではありません。仮に採用できたとしても、採用コストや人材への報酬などが従来よりも高くなります。

このような人材不足を補うために、すでに働いている人たちが、新しく生まれた仕事や業務に円滑に移行できる仕組みが求められるようになり、リスキリングが注目されるようになりました。

中小企業がリスキリング制度を導入するメリット

リスキリング制度は、企業にとっても働く人にとってもメリットのある仕組みです。中小企業がリスキリング制度を導入するメリットは、主に3つ挙げられます。

優秀な人材が確保できる

リスキリング制度を導入することで、優秀な人材が確保できるメリットが得られます。

必要なスキルを持った人材を採用することは、簡単ではありません。その点、内部の人材にリスキリングを行い、必要なスキルを身につけてもらったほうが、優秀な人材を確保できます。

業務のデジタル化が進むことで、一人ひとりの生産性向上にもつながるでしょう。

また、近年は人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値の向上につなげる「人的資本経営」が注目されています。リスキリングの状況は、企業が人的資本に関する情報を有価証券報告書において開示する「人的資本開示」において、重要項目のひとつと位置付けられています。

中小企業は、人的資本の開示を義務付けられてはいませんが、自主的に開示することで、優秀な人材の獲得につながることが期待できます。

人的資本経営について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

採用コストの削減ができる

リスキリング制度を導入することで、採用コストの削減ができるというメリットがあります。

世界的に有名な人事コンサルタント、ジョシュ・バーシン氏は、必要な人材を確保する際、「スキルを持った人材を新たに雇用するのではなく、内部の人材をリスキリングしたほうが、採用コストを6分の1に抑えられる」と提言しました。採用コストの高騰が懸念される昨今において、重要なデータといえるでしょう。

また、従業員に新たな役割を与えることで、デジタル化による余剰人材の発生を抑えられ、企業は人材整理の必要がなくなるというメリットもあります。

企業の持続的成長ができる

リスキリング制度を導入することで、企業の持続的成長が期待できる点もメリットです。

従業員がリスキリングにより新たなスキルを習得することで、新しい発想やアイディアが生まれ、新規事業やイノベーションの創出につながる効果が期待できます。

また、すでに働いている従業員に新しい分野で活躍してもらうため、企業文化を維持しながら、成長分野へのスムーズな転換が図れるでしょう。

中小企業がリスキリング制度を導入するデメリット

一方、中小企業のリスキリング制度導入にはデメリットもあります。そのため、リスキリング制度の導入を検討する際は、これらの点を考慮することが大切です。

導入には時間とコストがかかる

リスキリング制度の導入は、時間とコストがかかるのがデメリットです。

リスキリングは、取り組む人や身につけてもらうスキルを絞る、効果的なプログラムを作る、従業員が続けやすい環境を整えるなどの準備が必要で、時間とコストがかかります。

これらに加え、リスキリングの狙いやメリットを従業員にもしっかり伝え、前向きに取り組める体制や環境を作っておくことも必要です。

従業員の負担が増す場合がある

リスキリング制度の導入によるデメリットは、従業員の負担が増す場合がある点です。

リスキリングは、一般的に就業時間内に行うため、リスキリングに取り組む従業員本人や周りの負担が増す可能性が高まります。

リスキリングの必要性を理解したうえで積極的に取り組んでもらうとともに、学習と本来の業務のバランスを図る仕組み作りが重要です。

リスキリング制度の導入方法

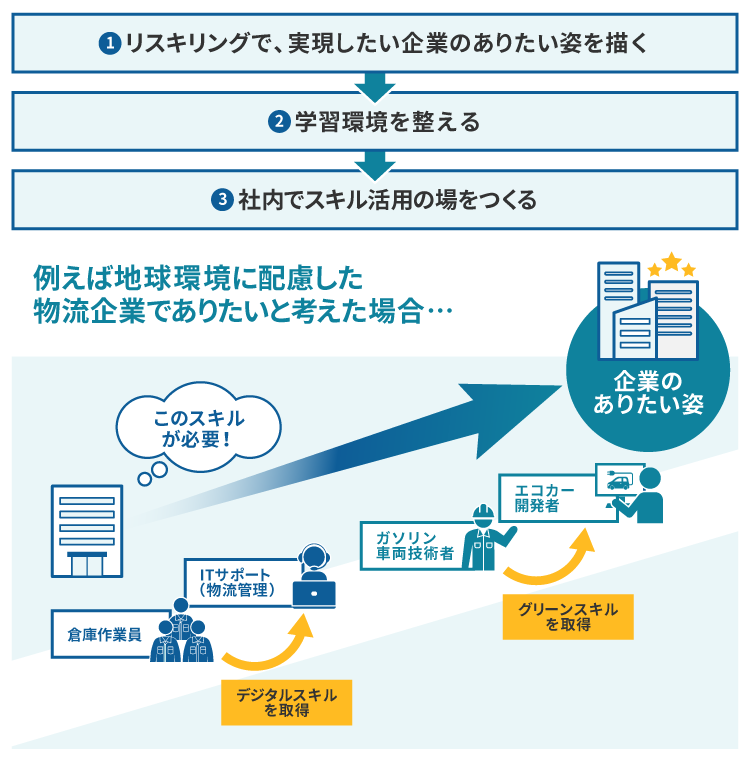

中小企業がリスキリングを導入するには、3つのステップがあります。ひとつずつ見ていきましょう。

■中小企業がリスキリングを進める3ステップ

※デジタルスキル:パソコン操作をはじめ、データ分析などの情報通信技術を理解し活用する力

※グリーンスキル:温室効果ガス排出量の算定や排出量削減のための設計など、環境戦略やカーボンニュートラル実現戦略を実行するための力

※「動画テーマ:10分で学べる!リスキリングを中小企業はどう進めるべきか?」より作成

1. 企業のありたい姿を描く

まずは、リスキリングを行うことで企業がどのような姿になりたいのか、そのありたい姿を描くことから始めます。

例えば、「収益の見込めないハードウェア事業からソフトウェア事業に転換する」「紙ベースのサービスからITソリューションを提供する企業になる」といったイメージです。

そして、企業がありたい姿を実現するためには、どのような人材やスキルが必要なのかを明らかにしていきます。従業員には、企業のありたい姿を共有するとともに、リスキリングのメリットについても説明し、理解を得ておくことが大切です。

2. 学習環境を整える

企業のありたい姿のために、必要な人材やスキルが明らかになったら、それを学べる学習環境を整えます。

社内研修やeラーニング、オンライン学習サービスなど、学習方法はさまざまです。外部リソースを活用するなどして、従業員が学びやすい環境を作りましょう。

3. 社内でスキルを活用する場を作る

最後に、リスキリングを終えた従業員が、身につけたスキルを活かして活躍できる場を用意します。例えば、社内インターンを通して他部署で働ける制度を整えるといったことが挙げられます。

リスキリング制度の導入で気をつけたいポイント

リスキリング制度の導入にあたっては、いくつか気をつけたいポイントがあります。特に注意したいのは、次の3点です。

従業員に、自発的に取り組んでもらえるようにする

リスキリングを行う従業員には、多少の差はあれ負荷やストレスがかかります。本人にやりたいという意思がないと続かないことが多いため、リスキリングの意味やメリットを理解し、自発的に取り組んでもらえるようにすることが重要です。

企業のありたい姿やリスキリングを行う意義については、しっかりと従業員に共有しておきましょう。リスキリング対象者の選定でも、本人がやりたいかどうか、意思を尊重することが大切です。

効果検証・プログラムの見直しを行う

リスキリング制度をうまく機能させるには、効果の検証とプログラムの見直しが不可欠です。

費用対効果を考慮して狙った成果があげられたのか、リスキリングの効果を検証しましょう。例えば、従業員が新たなスキルを身につけたことで、生産性や業務効率はどれほど向上したかなどを定量的に確認します。

検証結果をもとにプログラムを見直すことで、より効果的なリスキリングが可能になります。

既存の研修プログラムや社内リソースも活用する

リスキリング制度のプログラムは、講師や教材をすべて自社で準備する必要はありません。eラーニングやオンライン講座など、外部の研修プログラムやサービスも活用しましょう。

ただし、すでに社内にスキルを持った人がいる場合は、その人に講師を務めてもらい、勉強会などを開くといった方法も有効です。

まとめ

- リスキリングとは、新しい仕事や業務に活かしていくために、新しくスキルを身につけること

- リスキリング制度は企業のありたい姿を実現するために、従業員に学びなおしをしてもらう取り組み

- デジタル技術を活用した新しい仕事・業務の担い手確保に有効な方法として、リスキリング制度が注目されている

- リスキリング制度の導入は、優秀な人材の確保、採用コストの削減、企業の持続的成長といったメリットがある

- リスキリング制度の成功には、従業員の自発的な取り組みのほか、効果の検証とプログラムの見直しが不可欠

リスキリングについてさらに詳しく知りたい方は動画もぜひ、ご覧ください。

動画テーマ:10分で学べる!リスキリングを中小企業はどう進めるべきか?

リスキリングを進める3ステップ、企業・地域における実際の取り組み事例をご紹介しております。

※動画の視聴には新規登録(無料)・ログインが必要です。

※上記動画のほか、福利厚生に関するトレンドを配信しております。

税理士登録後、税理士法人V-Spiritsグループの創設メンバーとして参画。著書に『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’22~’23年版』(成美堂出版)がある。